スキャナ保存での解像度の要件は?電子帳簿保存法の対象書類について解説

監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)

更新

スキャナ保存は、電子帳簿保存法における3区分の保存方法のうちのひとつです。スキャナ保存では、紙で受け取った書類や自身で作成して紙で渡す書類の写しをスキャン機器あるいはカメラやスマートフォンなどで読み取り、電子データとして保存するための要件を定めています。

対象となるのは取引先から紙で受領した国税関係書類をはじめ、紙で作成した国税関係書類の控えですが、スキャン機器などで読み取る際の解像度は、どれくらいが必要なのでしょうか。「自社にある古いデジカメで読み取ったら、解像度が低くて対応していないことも起こるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。

なお、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存では、読み取った電子データに不正・不備があった場合、ペナルティが科されたりすることがあります。スキャナ保存は要件に従い、適切に対応しましょう。

ここでは、電子帳簿保存法でのスキャナ保存の解像度について、わかりやすく解説します。初心者向けに、シンプルに紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

スキャナ保存制度とは、電子帳簿保存法上の保存区分のひとつ

スキャナ保存制度とは、紙の取引書類を紙で保存する代わりに電子データで保存できる制度のことです。スキャナ保存を行う際は、スキャン装置あるいはスマートフォンのカメラなどで読み取り、データ化します。

スキャナ保存は電子帳簿保存法上の区分のひとつです。電子帳簿保存法ではスキャナ保存を含めて、下記の3区分が定められています。

電子帳簿保存法の3区分

| 保存の区分 | 内容 | 対応 |

|---|---|---|

| スキャナ保存 | 紙で受け取った書類や自身で作成した書類の写しをスキャンして電子的に保存する | 任意 |

| 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存) | パソコンなどで作成した国税関係帳簿や書類を電子的に保存する | 任意 |

| 電子取引のデータ保存 | メール添付やクラウド上でのやりとりなど、電子データとして受け取った国税関係書類を電子的に保存する | 義務 |

なお、電子取引のデータ保存は、ほぼすべての事業者が対応しなければなりませんが、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)とスキャナ保存への対応は任意となっています。

紙で受け取った書類をスキャンして保存するか、紙のまま保存するかは事業者単位で自由に選ぶことが可能です。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

スキャナ保存制度における解像度

電子帳簿等保存法のスキャナ保存制度に対応する場合、「200dpi相当以上」の解像度による読み取りが求められます。200dpiとは、1インチ(2.54センチ)につき200個のドットが入る画素(点)の細かさを意味しています。解像度が200dpiに満たない場合はスキャナ保存の要件に適合しないことになります。ただ、一般的なスキャン機器を通常の設定どおり使えば、200dpi相当以上を満たせるので、特段気にする必要はありません。

また、契約書や納品書などの重要書類に区分される書類はカラー画像で読み取る必要がありますが、カラー画像による読み取りもルールがあります。カラー画像は赤・緑・青それぞれ256階調以上で読み取るように定められているので、注意が必要です。

なお、2023年12月31日まではスキャナ保存においては解像度や階調、書類の大きさに関する情報を保存することも要件に含まれていました。2024年1月1日以後に行うスキャナ保存については、ルールの緩和により、スキャナ読み取り時におけるこれらの情報保存が不要となっています。

スキャナ保存の要件についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

電子帳簿保存法のスキャナ保存の対象書類

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存は、紙で受け取った書類や自身が紙で作成した書類をスキャンした上で保存します。スキャナ保存の対象となるのは、下記の両方を満たす書類です。

スキャナ保存の対象書類となる条件

- 国税関係書類のうち「取引関係書類」に該当する書類

- 紙で受け取った書類、または自社で紙にて発行した書類の控え

取引関係書類の中で電子データとして発行したものや受領したものは「電子取引」に該当するので、混同に注意してください。

なお、スキャナ保存の対象書類は、大きく「重要書類」と「一般書類」の2種類に区分されており、具体例と要件の違いは下記のとおりです。

スキャナ保存の対象書類と書類の種類による要件の違い

| 重要書類 | 一般書類 | |

|---|---|---|

| 性質と具体例 | 資金や物の流れに直結・連動する書類 例:契約書、納品書、請求書、領収書 |

資金や物の流れに直結・連動しない書類 例:見積書、注文書、検収書 |

| 帳簿との相互関連性 | 相互関連性確保が必要 | 2024年1月1日以後のスキャナ保存は相互関連性確保が不要 |

| 読み取り | カラー画像(約1,677万色以上)による読み取りが必要(赤・緑・青それぞれ256階調以上) | 白黒階調(グレースケール)での読み取りも可 |

| 入力期間 | 下記のいずれかの期間にスキャンして保存を行う ・書類を作成または受領してから概ね7営業日以内 ・企業が定めた事務処理の規程に準じた業務処理サイクルの期間(最長2か月以内)経過後、概ね7営業日以内 |

下記のいずれかの対応をとる ・重要書類と同様 ・事務手続きを明らかにした書類を備え付ける(入力期間の制限なし) |

-

※国税庁「電子帳簿保存法 はじめませんか、書類のスキャナ保存

」(2023年7月)

なお、スキャナ保存の要件には、解像度以外にも、整然とした形式および書類と同程度に明瞭な状態であったり、4ポイント以上の大きさの文字を認識できたりするといった指定があります。

また、訂正・削除ができないシステムへの保存やタイムスタンプの付与なども求められるため、スキャナ保存に対応した適切なシステムの導入が必要不可欠なことに留意しておきましょう。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

スマートフォン・デジタルカメラ撮影・保存時のファイルの解像度

スキャナ保存を、スマートフォンの内蔵カメラやデジタルカメラで撮影して行うことも可能です。ただし、撮影の際は、ファイルの解像度は200dpi相当以上と定められています。

これは、A4サイズの紙の書類を読み取る場合、約387万画素以上(2,338画素×1,654画素)のカメラを使わなければならないことを指すので、読み取り前にきちんと確認しましょう。

ちなみに、スマートフォンに搭載されている標準カメラや画素数の低い旧型のデジタルカメラで撮影したり、撮影したファイルを圧縮してメール添付で送付したりした場合、スキャナ保存の解像度要件を下回ってしまう可能性があります。

さらに、対象物との距離によってもファイルの解像度は変わるので、撮影後には解像度と画像のブレやボケがないかどうかをチェックしておきたいところです。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

ファイルの解像度がスキャナ保存の要件を満たすか確認する方法

スキャナ保存の要件を満たすには、読み取ったファイルの解像度が200dpi相当以上となっている必要があります。解像度が要件を満たしているかどうかを確認するには、Windowsの場合、ファイルを選択し、右クリックで「プロパティ」を開いて、さらに「詳細」タブを表示させます。ここでファイルの解像度が確認できますので、200dpiを下回っていないかをチェックしてください。

200dpiを下回っている場合は、スキャナ保存の要件を満たさないことになります。スキャン機器を別の機器に変えるか、撮影のやり方を変えるといった手段で再度試してみましょう。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

スキャナ保存を正しく行うなら、弥生のシステムを導入しよう

スキャナ保存をスムーズに行うためには、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入がおすすめです。

弥生製品をご利用の方なら無料で使える「スマート証憑管理」は、スキャナ保存にも対応しています。

弥生のソフトは、電子帳簿保存法の電子取引や適格請求書等保存方式(インボイス制度)にも対応しています。クラウドソフトは、最新の法令に自動で対応するので安心です。経理業務の効率化とペーパーレス化に、ぜひお役立てください。

【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする

クラウド請求書サービスと証憑管理サービスなら、改正電帳法に対応

クラウド見積・納品・請求書サービスとクラウド証憑管理サービスは、法令改正に対応するのでおすすめです。

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」で発行した請求書や取引先から受領した証憑は、「スマート証憑管理」と連携することで、電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することができます。

また「Misoca」に関しては月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

今すぐ始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

クラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」は見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。また適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の発行も可能です。

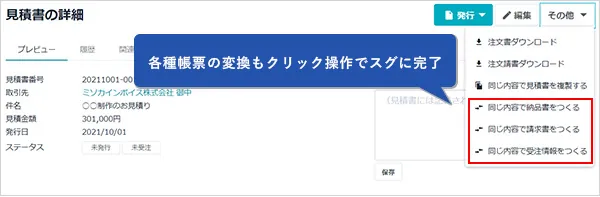

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

「Misoca」は、見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。また固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。もう転記ミスや記載漏れの心配は必要ありません。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

「Misoca」で作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

【利用料0円】初めての方でも安心カンタン・個人事業主におすすめ【青色申告ソフト】

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」は、電子帳簿保存法に対応!優良な電子帳簿に対応しています。しかも、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できますので、幅広く電子帳簿保存法に対応可能です。もちろん、自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1

税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。