雇用保険被保険者資格喪失届とは?書き方や添付書類、提出方法を解説

更新

従業員が退職した際には、ハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することが義務付けられています。また、提出には期限があるため、迅速かつ正確に手続きを行うことが重要です。

本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないケースや提出方法、提出時に必要な添付書類などについて、具体的な書き方と共に解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

雇用保険被保険者資格喪失届とは?

従業員が雇用保険の加入資格を失った際にその状況を届け出るための書類が、雇用保険被保険者資格喪失届です。失業給付を申請するためには、本届の手続きが正確に行われていることが条件となります。

また、退職時に限らず、例えば週の所定労働時間が20時間未満になった場合など、従業員が雇用保険の加入要件を満たさなくなる場合にも、本届を提出する必要があります。企業が届出を行うことは法律で義務付けられています。

雇用保険の加入対象となる従業員

企業が従業員を雇用する際、雇用形態(正社員、契約社員、アルバイトなど)に関わらず、原則として以下の3つの要件をすべて満たす場合に雇用保険への加入義務が生じます。

-

- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる

- 1週間の所定労働時間が20時間以上である

- 原則として昼間学生でない

ただし、例外があります。昼間の学生でも、卒業見込み証明書があり、卒業後も引き続き同一の企業で働くことが予定されている場合は、雇用保険に加入できます。また、休学中の学生も、上記の1と2の要件を満たしていれば、雇用保険の加入対象です。

-

参照:厚生労働省「被保険者に関する具体例」

雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限

企業は、従業員が雇用保険資格を喪失した日の翌日から数えて10日以内に、所轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。例えば、従業員が退職した場合、退職日の翌日が「雇用保険の資格を失った日」となり、その翌日から10日間が提出期間となります。

雇用保険被保険者資格喪失届を提出せず10日が過ぎたらどうなる?

「従業員が雇用保険の資格を失った翌日から10日以内」という期限を過ぎた場合でも、届出を行えば受理されます。ただし、提出が遅れると、関係者に影響を及ぼす可能性がありますので、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。

期限を過ぎた場合、提出が遅れることで離職票の交付が遅れ、元従業員の失業保険(失業手当)の申請手続きに支障をきたします。また、届出がされていない間は再就職先での雇用保険資格取得手続きも進められないため、次の雇用環境にも影響が及ぶ可能性があります。

さらに、雇用保険被保険者資格喪失届を意図的に提出しない、または虚偽の申請を行った場合は、雇用保険法違反となり、罰則を受けることになります。この場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要なケース

企業は、従業員が雇用保険の保険者資格がなくなった際に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出することが求められていますが。具体的に必要になる場面は以下のとおりです。

従業員が退職したとき

従業員が退職した際には、退職日の翌々日から10日以内に、所轄のハローワークへの雇用保険被保険者資格喪失届の提出が求められています。

週の所定労働時間が20時間未満となったとき

週の所定労働時間が継続的に20時間未満へと変更された従業員は、雇用保険の加入対象から外れます。なお、労働時間の減少が一時的であれば、雇用保険の資格は失われないため、雇用保険被保険者資格喪失届の提出は不要です。

従業員が死亡したとき

従業員が亡くなった場合にも、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が求められています。なお、死亡時の退職日はいつなのかという法律上の定義はありません。ただし、会社の就業規則に定められており、多くは死亡日が退職日となります。

従業員が法人の役員になったとき

従業員が法人の役員(取締役や監査役など)に就任した場合、原則として雇用保険の加入対象から外れるため、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。ただし、ハローワークで兼務役員として認められ、引き続き被保険者の資格要件を満たすと判断された場合は、提出は不要です。

従業員が他社に出向したとき

従業員の他社への出向には「在籍出向」と「転籍出向」の2種類があります。在籍出向は、出向元との雇用関係が継続されるもので、雇用保険の手続きや保険料の負担は引き続き出向元の事業主が行います。転籍出向の場合は、雇用関係が出向先に移行するため、出向元で資格喪失届を提出する必要があります。

事業所閉鎖や合意退職・早期退職があったとき

近年、経済状況の変化や企業の再編などにより、事業所の閉鎖や、従業員との合意退職、早期退職が増加傾向にあり、今後もその動きは続くと見込まれます。これらの場合も、雇用保険被保険者資格喪失届を提出することが求められています。

特に、事業所を廃止する際には、通常の資格喪失届に加え、事業所を廃止した日の翌日から起算して10日以内に雇用保険適用事業所廃止届を提出します。併せて当該事業所に在籍していたすべての被保険者について、本届および離職者がいる場合は雇用保険被保険者離職証明書を提出する必要があります。

合併や事業譲渡、他の雇用保険適用事業所への従業員の異動があったとき

会社の合併や事業譲渡などによって雇用保険の適用事業所が変更となった場合や、従業員が他の雇用保険適用事業所へ異動した場合も、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。

- ※合併方法等によっては別途手続きになる場合があります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

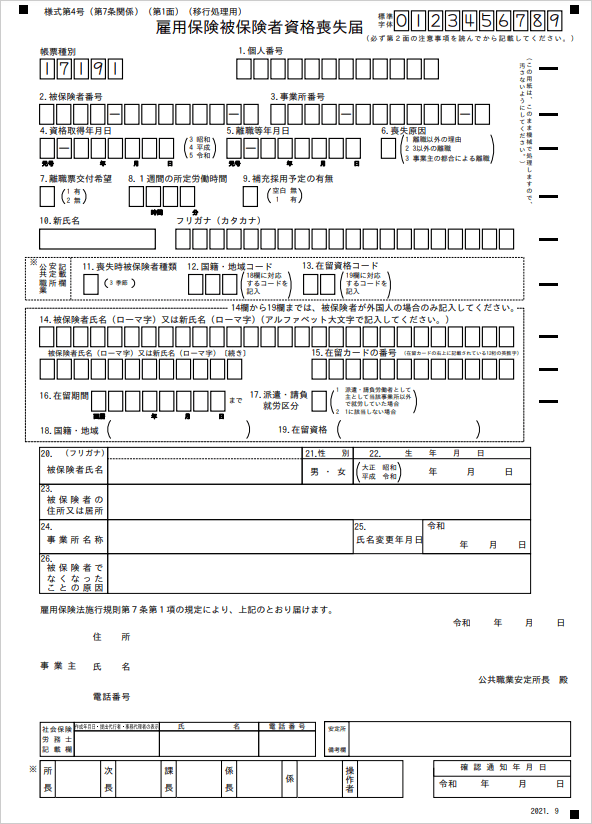

雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

雇用保険被保険者資格喪失届の用紙は、ハローワークインターネットサービスから最新の様式をダウンロードできます。届出様式は変更されることがあるため、提出前に必ず最新版を確認しましょう。書類には、個人番号や被保険者番号、事業所番号、喪失原因など複数の項目があります。誤りがないよう、注意深く記入してください。

以下では、雇用保険被保険者資格喪失届の記入項目について、順に見ていきます。

1. 個人番号

被保険者だった人(退職者など)のマイナンバーを記入します。その際、利用目的を本人に伝えたうえで、番号確認と本人確認(身元確認)を必ず行いましょう。

2. 被保険者番号

本人の被保険者番号を記入します。被保険者番号は、雇用保険に加入したときにハローワークから交付された雇用保険被保険者証に記載されています。

なお、1981年7月6日以前に交付された被保険者番号は現在の交付番号とは桁数が異なるため、下10桁の番号のみを記入して、残り1桁は空欄にしておきます。

3. 事業所番号

自社の事業所番号を記入します。事業所番号は、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)や雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)で確認できます。

4. 資格取得年月日

本人が雇用保険に加入した年月日を、資格取得年月日の欄に記入します。

5. 離職等年月日

本人が被保険者であった最後の日(退職の場合なら退職日)を、離職等年月日欄に記入します。

6. 喪失原因

雇用保険の資格を喪失する原因について、以下の区分に従って該当する番号を記入します。

-

-

1.離職以外の理由:死亡や在籍出向(出向先で被保険者になるとき)、出向元への復帰など、離職以外の理由

-

2.3以外の離職:自己都合での退職、懲戒解雇(労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇)、期間満了、移籍出向、定年退職、役員就任、天災などによる倒産に伴う解雇など、下記の「3」に該当しない離職

-

3.事業主の都合による離職:事業主の都合による解雇や退職勧奨、希望退職者の募集など、事業主都合による離職

-

7. 離職票交付希望

離職票の交付を希望する場合は「1」、希望しない場合は「2」を選択します。

8. 1週間の所定労働時間

本人の離職等年月日時点での1週間の所定労働時間を記入します。

労働時間について、こちらの記事で詳しく解説しています。

9. 補充採用予定の有無

離職者の代わりに新たに従業員を採用する見込みがあれば「1」と記入し、なければ空欄とします。

10. 新氏名

雇用保険被保険者資格喪失届の提出時点の氏名が、雇用保険被保険者証に記載されている氏名と異なる場合、新しい氏名を記入します。違いがなければ、何も記入せず空欄とします。

また、氏名に変更があった場合は、「20.」に変更前の氏名、「25.」に氏名変更年月日を記入します。

14~19. 被保険者が外国人の場合の記入欄

従業員本人が外国人である場合は、雇用保険被保険者資格喪失届の「14~19.」の欄に必要事項を記入することで、「外国人雇用状況の届出」に代えることが可能です。ただし、雇用保険の被保険者とならない外国人については、「外国人雇用状況届出書」を別途提出しなければなりません。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

雇用保険被保険者資格喪失届の添付書類

雇用保険の被保険者資格喪失の手続きを行う際には、雇用保険被保険者資格喪失届の提出に加えて、いくつかの添付書類が必要です。

添付書類の内容は、離職票の交付が必要かどうかによって異なります。なお、59歳以上の離職者については、たとえ本人が希望しなかった場合であっても離職票の交付が必要です。

| 離職票を交付する場合 | 離職票を交付しない場合 |

|---|---|

|

※離職の理由あるいは資格喪失の原因により、「離職理由を確認できる書類」や別途追加書類の提出が必要となるケースもある。 |

以下では、それぞれの添付書類について解説します。

雇用保険被保険者離職証明書

雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)は、従業員が退職後に失業保険の給付手続きを行う際に必要な書類です。3枚複写形式で、1枚目は事業主の控えとして、2枚目はハローワークに提出用として、3枚目は退職者に交付される離職票として利用します。電子申請も可能です。電子申請の場合は、提出用の書類は発生しません。また、退職者がマイナポータルと連携している場合は、離職者用の離職票も発行されず、電子データとして情報が連携されます。

退職者が失業給付を受けるための申請や求職の申し込みを行う際には、この離職票をハローワークに提出します。ただし、退職者が既に再就職先を見つけていたり、失業給付を受けなかったりといった理由で、離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書の添付は不要です。

労働者名簿

労働者名簿は、従業員の基本情報を管理するために欠かせない書類で、雇用保険被保険者資格喪失届の提出時にも必要です。従業員の氏名や生年月日、雇用年月日、退職年月日およびその事由、死亡年月日とその原因などの情報を正確に記載することが義務付けられており、離職年月日や離職理由の確認をスムーズに行えるようになります。企業は労働者名簿を適切に管理し、記載内容を定期的に更新して、雇用保険関連の手続きを滞りなく進められるよう努めることが重要です。

労働者名簿について、こちらの記事で詳しく解説しています。

出勤簿またはタイムカード

雇用保険被保険者資格喪失届に添付する出勤簿またはタイムカードは、離職票の交付を希望するかどうかによって提出範囲が異なります。

-

- 離職票の交付を希望する場合:原則として、離職日から過去11日以上出勤した月の、12か月分が必要

- 離職票の交付を希望しない場合:離職日が明確に確認できる期間の出勤簿またはタイムカードの写しを添付する

出勤簿について、こちらの記事で詳しく解説しています。

賃金台帳または給与明細

賃金台帳は、労働基準法第108条に基づき作成が義務付けられており、労働者名簿、出勤簿と並んで「法定三帳簿」の1つとされています。離職票を交付する場合には、離職日からさかのぼって11日以上出勤した月の6か月分を添付する必要があります。不足が発生するリスクを避けるために、8か月分などの余裕を持たせた準備が推奨されます。

賃金台帳について、こちらの記事で詳しく解説しています。

辞令および他の社会保険の届出(控)

辞令や健康保険・厚生年金保険の資格喪失届などの控えは、離職証明書の内容を確認・補足するために添付が求められることがあります。離職理由や退職日などの情報を裏付ける資料として使うためです。ただし、離職票の交付を希望しない場合には、これらの書類を添付する必要はありません。

社会保険について、こちらの記事で詳しく解説しています。

離職理由を確認できる書類

離職理由に応じて添付が必要な書類は異なります。例えば、自己都合退職の場合は退職届、解雇の場合は解雇予告通知書、定年退職の場合は就業規則が求められます。また、契約期間満了による退職の場合は、雇用契約書を添付する必要があります。さらに、退職ではなく、週の所定労働時間が20時間未満となったことによる雇用保険資格の喪失の場合も、雇用契約書が必要となる場合があります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法

雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法には、ハローワーク窓口への直接提出、郵送での対応、電子申請の3種類があります。企業の状況に合わせて最適な方法を選択し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。

ハローワークの窓口で提出

ハローワークの窓口で提出する場合は、管轄のハローワークに必要書類を直接持参します。この際、書類に不備がないか十分に確認しておくことが重要です。提出後、退職者に交付する離職票を受け取ることも忘れないようにしましょう。

郵送で提出

郵送で雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際は、管轄のハローワーク宛に送付します。また、離職票は後日郵送で受け取ることになるため、返信用封筒を忘れずに同封してください。返信用封筒には、希望する郵送方法(特定記録や書留など)を明記し、必要な料金分の切手を貼っておきましょう。

電子申請で提出

電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合は、各省庁への申請・届出の総合窓口である「e-Gov」を利用します。手続きには電子署名が必要となり、添付書類はPDFファイルなどの形式で提出します。「離職票交付あり」と「離職票交付なし」の両方が電子申請で対応可能ですが、それぞれの申請窓口が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

また、離職票は電子公文書として交付されるしくみになっています。なお、資本金が1億円を超える法人などの特定法人に対しては、電子申請が義務付けられています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は企業の義務

雇用保険の手続きは、退職や事業所の廃止といった節目に企業が果たすべき責任のひとつです。特に資格喪失日の翌日から10日以内という提出期限を守ることは、従業員の権利を守るうえでも不可欠です。

実務担当者は、退職や勤務形態の変更が発生した際にすぐ対応できるよう、社内の情報共有体制や提出フローを見直しておくことが重要です。労務管理を適切かつ効率良く行うためには、「弥生給与Next」の導入がおすすめです。自社に合ったサービスを活用して、労務管理の効率化を目指しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。