社会保険料とは?種類・企業の負担割合などをわかりやすく解説

更新

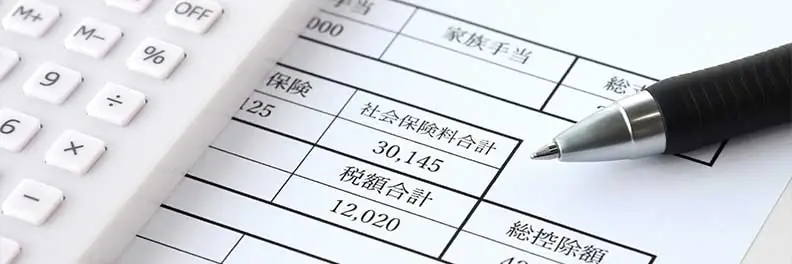

本記事では、社会保険料の基本的なしくみや種類、企業と従業員の負担割合、社会保険料決定のルールについて詳しく解説します。また、具体的な計算方法についても取り上げます。社会保険料について知識を深めたい方や、企業で社会保険業務を担当する方にとって役立つ情報を多数掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

社会保険料とは?

広義での社会保険料とは、「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」といった、公的な保険料の総称です。これらの保険は、業務上外の病気やけが、老後の生活、介護、出産など、だれにでも起こり得るリスクに備えるために設けられています。加入者が決められたルールに基づいて保険料を納めることで、維持されている制度になっております。

また、健康保険には「健康保険」「船員保険」「共済保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」等があり、年金にも「厚生年金」と「国民年金」があります。これらの保険は、雇用形態・働き方・年齢によって加入先が異なります。

社会保険料の種類

企業における広義の社会保険料には5つの種類が存在し、それぞれに目的と対象者が定められています。

| 種類 | 概要 | 対象者 |

|---|---|---|

| 健康保険料 | 傷病(労災を除く)に備える保険 | 正社員・正職員、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上であるパート・アルバイト。さらに一定の要件(所定労働時間が20時間以上など)を満たす従業員。75歳未満は被用者保険、75歳以上は後期高齢者医療制度に加入 |

| 厚生年金保険料 | 老後、死亡、障害に備える保険 | 健康保険加入者のうち70歳未満の従業員 |

| 介護保険料 | 介護認定を受けた人が介護サービスを利用するための保険 | 健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員 |

| 雇用保険料 | 失業や育児休業等に備える保険 | 一定の要件(週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用契約がある従業員)を満たす従業員 |

| 労災保険料 | 業務上の災害や通勤災害に備える保険 | 全従業員 |

社会保険料の負担割合

企業における社会保険は「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」に分類され、それぞれに含まれる保険が異なります。

広義の社会保険には、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類が含まれます。狭義の社会保険は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3種類です。

社会保険料の負担は保険の種類によって異なります。狭義の社会保険は、企業と従業員が社会保険料を折半して負担するのが一般的です。労災保険など一部の保険は事業主が全額負担する仕組みとなっています。以下では、それぞれの負担割合を表で示します。

| 社会保険料 | 企業と従業員が負担する割合 |

|---|---|

| 健康保険料 | 企業と従業員が折半(50%ずつ) |

| 厚生年金保険料 | 企業と従業員が折半(50%ずつ) |

| 介護保険料 | 企業と従業員が折半(50%ずつ) |

| 雇用保険料 | 業種によって異なるが、企業の負担割合が高い |

| 労災保険料 | 全額企業が負担 |

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、従業員の毎月の給与額を一定の区分に分けたもので、健康保険料や厚生年金保険料を計算するために使用されます。

標準報酬月額は、健康保険と厚生年金で区分が異なり、健康保険では1等級から50等級、厚生年金では1等級から32等級に分けられています。標準報酬月額を決定する際には、原則として直近3か月分の給与の月平均額が基準となりますが、状況によっては異なる基準が適用される場合もあります。たとえば入社時には、初回の給与額を基に標準報酬月額を決定する「入社時決定」が行われます。また、毎年固定された時期に行われる「定時決定」により、直近1年間の収入状況に応じて標準報酬月額が見直されます。さらに、大幅な給与変動があった場合には「月額変更届」に基づいて変更が適用されることもあります。

この給与には、基本給、残業手当、家族手当、通勤手当などが含まれます。賞与やインセンティブの支給が年に4回以上の場合は標準報酬月額に含まれ、年に3回以下の場合は、標準報酬月額には含まれず、標準賞与額として扱われます。

標準報酬月額が決定されることで、厚生年金保険料や健康保険料の計算が効率的に行え、事業主・従業員双方にとって管理がしやすくなります。

標準報酬月額について、こちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

年末調整・確定申告の社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、1月1日から12月31日までの1年間の給与等から控除又は自身で納入した、社会保険料に対して適用される所得控除のことです。社会保険料控除を利用することで、支払った社会保険料の全額を所得から差し引くことができ、結果として税負担を軽減する効果があります。

控除の対象となる社会保険料は、厚生年金保険料、国民年金保険料、雇用保険料、国民年金基金の掛金、介護保険料、健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料の8種類です。また、社会保険料控除は、納付した本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合にも適用されます。例えば、家族の国民年金保険料を代わりに支払った場合、その金額も控除の対象となります。

会社員の場合、社会保険料は給与から天引きされるため、前述の家族分の国民年金保険料など、ご自身で納入されたものを除き、通常は年末調整の際に自動的に控除が適用されます。ご自身で納入されたものについては、別途「保険料控除申告書」で会社に申告することによって、給与天引き分とあわせて年末調整にて適用されます。なお国民年金保険料については、合わせて控除証明書の添付等が必要となります。その一方で、個人事業主やフリーランスは、確定申告時に支払った社会保険料を申告することで控除を受けることが可能です。

社会保険料控除について、こちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料全般の算出について

労災保険料は、全額会社負担で年間の賃金総額をもとに算出しますが、雇用保険料は従業員に支払われる給与に保険料率を掛けて算出するため、月ごとに変動するのが特徴です。その一方で、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、標準報酬月額に基づいて保険料が算出されます。これらの保険料の決定時期は主に4つあり、それぞれの違いを以下で解説します。

資格取得時決定

新たに雇用した従業員が社会保険に加入する際には、雇用開始日から5日以内に、日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ「被保険者資格取得届」の提出が必要です。この際、「被保険者資格取得届」に記載された報酬月額に基づいて、一定期間の標準報酬月額が決定されます。

具体的には、入社時期が1月~5月の場合、月額変更等に該当しない場合はその年の8月まで決定された標準報酬月額が適用され、6月~12月に入社した場合は翌年8月までその額が使用されます。なお、この標準報酬月額は、毎年1回行われる「定時決定」によって見直すことが可能です。

定時決定

「定時決定」とは、毎年1回、7月1日時点で雇用しているすべての被保険者について標準報酬月額を見直す手続きです。

標準報酬月額を毎年見直すのは、実際の収入と保険料の基準となる額に乖離が生じないようにするためです。手続きの流れとしては、まず4月~6月に支払われた報酬月額を「算定基礎届」に記入し、これを7月10日までに管轄の年金事務所または健康保険組合・事務センターなどの提出先に応じて提出します。

この算定基礎届に基づいて標準報酬月額が決定され、9月から新しい社会保険料が適用され、翌年8月まで継続して徴収されますが、途中で大幅な給与変動があった場合は「随時改定(昇給・降給時の見直し)」が行われ、標準報酬月額が変更されることがあります。

算定基礎届について、こちらの記事で解説しています。

随時改定

基本給、通勤手当、家族手当などの固定的な報酬に変更があった場合には、「随時改定」が行われます。随時改定の条件は下表のとおりです。残業代などの変動する報酬は固定的賃金には含まれませんが、社会保険料の対象となる賃金には含まれます。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 固定的賃金の変動 | 基本給や手当などの固定的賃金が増減した場合 |

| 総報酬額の変動 | 変動後の3か月間の平均報酬額をもとに標準報酬月額を計算 |

| 等級の変動 | 変更後の標準報酬月額が、現行の標準報酬月額と比べて2等級以上変動した場合 |

| 変動の増減 | 変更があった月から3か月間継続して変動があること |

注意すべき点として、例えば基本給が増えても残業が減少して総支給額が減った場合などは、随時改定の対象とはなりません。随時改定が適用されるのは、報酬の変動開始月から4か月目以降です。

随時改定について、こちらの記事で解説しています。

残業が増えたら随時改定が必要?

残業代は固定的な報酬ではないため、通常は随時改定の対象にはなりません。ただし、4月~6月に残業が増えて報酬が上がった場合、それが「定時決定」の基準に影響する可能性があります。

また、残業代そのものは随時改定を判断する固定的賃金としては対象外ですが、もし残業手当の支給割合(割増率)が変更された場合は、賃金体系が変更されたと見なされ、随時改定の対象となる場合があります。この点も注意してください。

産前産後休業終了時・育児休業等終了時改定

産前産後休業や育児休業が終了した際には、申請により標準報酬月額の改定を行うことが可能です。

この改定は、妊娠・出産・育児に伴う休業から復帰するタイミングに、フルタイムで勤務することが困難な場合に短時間勤務することで報酬が減少することから、実際の報酬と標準報酬月額に乖離が生じることを防ぐために行われます。改定後の標準報酬月額は、産前産後休業または育児休業の終了日を含む月の3か月間に受け取った報酬の平均額に基づいて決定されます。

参照:厚生労働省「育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料全般の保険料を計算する方法

社会保険料の計算方法は、保険の種類によって異なります。ここでは、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険料の計算方法について解説します。

なお、以下で示す保険料率は2025年4月時点のものです。保険料率は改定されることがあるので、実際に計算する際は、最新の保険料率をご確認ください。

また、社会保険料の計算方法の詳細について、以下の記事もご覧ください。

1.厚生年金保険

厚生年金保険料の計算式は、以下のとおりです。

厚生年金保険料:標準報酬月額×厚生年金保険料率

厚生年金保険の保険料率は、標準報酬月額の額にかかわらず、現在は18.3%で固定されています。例えば、標準報酬月額が30万円の場合、保険料は以下のとおりです。

30万円×18.3%=5万4,900円

厚生年金保険料は企業と従業員が折半することが法律で定められているため、企業と従業員がそれぞれ負担するのは2万7,450円です。

参照:日本年金機構「厚生年金保険料額表」

2.健康保険

健康保険料の計算式は、以下のとおりです。

健康保険料:標準報酬月額×健康保険料率

健康保険の保険料率は、健康保険組合ごとや事業所の所在地によって異なります。例えば、2025年2月時点での協会けんぽ(東京支部)の保険料率は9.98%です。標準報酬月額が30万円の場合、協会けんぽ(東京支部)加入者の保険料は以下のとおりです。

30万円×9.98%=2万9,940円

健康保険料も企業と従業員が折半するため、企業と従業員がそれぞれ負担するのは1万4,970円です。

参照:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」

3.介護保険

介護保険料の計算式は、以下のとおりです。

介護保険料:標準報酬月額×介護保険料率

介護保険の保険料率も、健康保険組合の種類によって異なります。例えば、2025年2月時点での協会けんぽの介護保険料率は、全国一律で1.6%です。標準報酬月額が30万円の場合、協会けんぽ加入者の保険料は以下のとおりです。

30万円×1.6%=4,800円

介護保険料も企業と従業員が折半するため、企業と従業員それぞれ負担するのは2,400円です。

参照:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」

4.雇用保険

雇用保険料の計算式は、以下のとおりです。

雇用保険料:毎月の雇用保険対象賃金×雇用保険料率

雇用保険の特徴は、厚生年金保険、健康保険、介護保険のように標準報酬月額ではなく、毎月の給与支給額から計算される点です。そのため、残業や手当などで給与額が毎月変動する場合、雇用保険料も月ごとに異なります。

雇用保険料率は業種ごとに異なり、「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」に分類されています。例えば、2025年4月1日からは、「一般の事業」で働く従業員の保険料率の負担は0.55%、事業主の負担は0.9%です。「一般の事業」で働く従業員の給与支給額が30万円の場合、月の雇用保険料は以下のとおりです。

従業員負担:30万円×0.55%=1,650円

事業主負担:30万円×0.9%=2,700円

なお、2025年4月1日からは一般の事業の場合、従業員と事業主の合計保険料率が前年度の1.55%から1.45%に引き下げられました。最新の保険料率については、厚生労働省の公式情報を確認してください。

参照:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年度の雇用保険料率について」

参照:厚生労働省「雇用保険制度の現状について」

5.労災保険

労災保険料の計算式は、以下のとおりです。

労災保険料:全従業員の1年分の賃金総額×労災保険料率

労災保険料は全額を企業が負担し、従業員が支払う必要はありません。この点が、他の社会保険料とは異なる特徴です。なお、二元適用事業(建設業など)では、請負工事金額や事業場ごとに保険料を計算し、適用される労災保険料率もそれぞれ異なるため、計算には注意が必要です。例えば、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」の場合は0.3%、「交通運輸事業」は0.4%です。「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」で1年間の賃金総額が600万円の場合、労災保険料は以下のとおりです。

600万円×0.3%=1万8,000円

参照:厚生労働省「労災保険率表」

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料で注意が必要なポイント

以下では、社会保険料を計算する際の重要な注意点を2つ紹介します。

給与が変わると社会保険料が変動する

社会保険料には複数の種類があり、その決定には給与額が大きく関係しています。そのため、給与が変わると変動するため注意が必要です。

厚生年金保険、健康保険、介護保険の保険料は、給与から算出される標準報酬月額に各保険の保険料率を掛けることで決まります。標準報酬月額は、年1回の定時決定や、給与が変動した際の随時改定で見直されます。標準報酬月額は給与が上がった場合だけでなく、下がった場合にも随時改定の適用は可能です。

また、産前産後休業や育児休業の終了時には、随時改定の要件を満たしていなくても標準報酬月額の変更が可能な点にも留意してください。

雇用保険は、毎月の給与支給額に保険料率を掛けて算出するため、給与額が変動するたびに保険料も月ごとに変わります。労災保険は全従業員の1年分の賃金総額に保険料率を掛けて計算するため、年単位で保険料が変動する点が特徴です。

雇用保険料以外は日割り計算しない

健康保険、厚生年金保険、介護保険の保険料は月単位で算出されることが決まっています。このため、退職時などには日割り計算が適用されず、月単位での徴収となる点に注意が必要です。

これら3つの保険料の徴収期間について、日本年金機構では、「被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで」としています。なお、雇用保険と労災保険は、支給された賃金に対して保険料率を乗じて算出するため、月単位・日割りといった概念ではなく、賃金に応じた計算方法となります。

引用:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」

例えば退職日が3月31日の場合、その翌日である4月1日が資格喪失日となるため、前月である3月分まで保険料が徴収されます。つまり、負担する保険料は3月分までです。その一方で、退職日が3月30日の場合、資格喪失日は翌日である3月31日です。したがって、前月の2月分までの保険料が徴収されます。ただし、これは原則的な計算方法です。退職者が特別な事情(例えば、定年退職して再雇用や、雇用契約の変更など)に該当する場合には、例外的な取り決めが適用されることがあります。

このように、退職日によって徴収される期間が異なることに注意してください。ただし、雇用保険は支給される賃金に対して保険料率を掛けて算出されるため、入社日や退職日が月の途中であった場合、その日数に応じて保険料が変動します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

社会保険料は従業員の生活を守る大切な費用

広義の社会保険料とは、公的な保険料の総称のことです。これらは病気、老後、介護といったリスクに備えるためのもので、加入者が保険料を納めることで制度が維持されます。企業が負担する社会保険料には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があり、保険ごとに負担割合が異なります。保険料率は常に最新の情報を確認しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。