業務委託の請求書の書き方を項目ごとに解説【テンプレートあり】

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

請求書の発行は、業務委託の報酬を円滑にやりとりするための重要な業務です。請求書を適切な方法で発行しないと、個人事業主やフリーランスは報酬をきちんと受け取れず、事業や生活に支障が出る恐れがあります。また、企業側にとっても、請求書は経理・税務処理を適切に行ううえで重要な書類です。そこで本記事では、業務委託の請求書の発行方法を記載項目別に解説します。請求書の発行業務に当たる個人事業主・フリーランス、また企業の方は参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

業務委託の請求書の書き方を項目ごとに解説

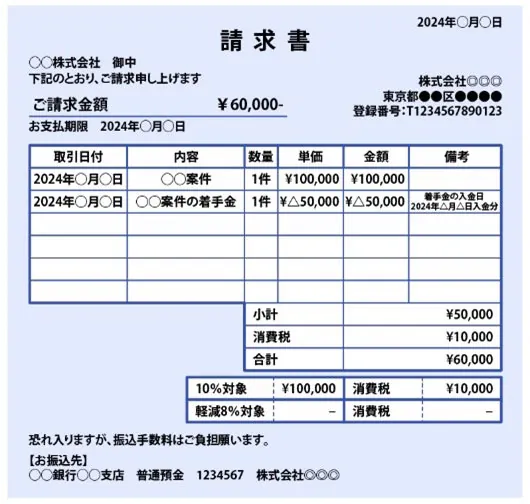

業務委託の請求書は、取引先から特定の業務を受託した個人事業主やフリーランスが、その役務や納品物の対価を受け取るために発行する帳票です。業務委託の請求書とはいっても、基本的に記載すべきことはその他の請求書と変わりません。しいていえば、「請求内容として委託された業務内容や納品物を記載する」「場合によっては源泉徴収額を記載する」といった程度です。

請求書はあらかじめ取引先側で書式を用意してくれている場合もありますが、そうでなければ自分で作成しなければなりません。必要な項目が欠けていると取引先を困らせたり、入金が遅れたりすることもあるので注意が必要です。そこで以下では、請求書に必要な項目と、項目ごとの書き方を解説します。

宛先(請求先の企業名・個人名)

請求書には、その宛先(請求先)を明記するのが基本です。取引先(委託元)が法人の場合は、「〇〇株式会社 御中」のように敬称を添えて正式名称を記入します。(株)や(有)などの略称を使うのは避けましょう。基本的には法人名だけで十分ですが、部署名や担当者名を把握している場合は、それらも記入した方が親切です。

取引先が個人の場合は、その氏名を「フルネーム+敬称」の形で記入します。記入例は以下のとおりです。

- ・取引先が法人の場合

- 〇〇株式会社 御中

〇〇株式会社 情報システム部 御中

〇〇株式会社 情報システム部 〇〇 △△ 様

- ・取引先が個人の場合

- 〇〇 △△ 様

請求書の発行日

業務委託では「〇日締め・翌月〇日支払い」という形で取引先と契約締結するのが一般的です。作成日を記入する場合もありますが、特段の指示がなければ、取引先指定の締め日を発行日として記入しましょう。請求書を取引ごとに発行するのか、1か月分の取引をまとめて発行するのかは取引先によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。

- ・月末締めの取引先に4月分の報酬を請求する場合

- 発行日:202X年4月30日

請求書番号

必須ではありませんが、自分と相手の双方が請求書を正確に管理するためにも、請求書番号を明記しておくことをおすすめします。例えば、期日に振り込みがない場合など、請求書番号があると「この番号の振込状況を確認してください」と取引先に伝えられるので、確認が円滑に進みます。請求書番号は、顧客番号・日付・取引番号の3つの要素で構成するのが一般的です。

- ・請求書番号の例

- 請求書No. 001-202X0430-003

支払い期限

報酬をいつまでに支払ってほしいのか取引先へ示すために、請求書には支払い期限を毎回明記しましょう。ただし、発行日の説明で触れたように、業務委託では「〇日締め・翌〇日支払い」と契約締結するのが一般的です。したがって、特段の指示がない場合は取り決めに基づいた日を記入します。なお、支払い日と土日祝日が重なる場合は、支払い日を前倒しにしていいのかなども確認し、先方の回答に沿った日付を記入しましょう。

- ・翌月10日支払いで契約し、4月分を請求する場合

- お支払期限:202X年5月10

- ・上の例で10日が土・日・祝日のため前倒しが認められた場合

- お支払期限:202X年5月9日

請求書の発行者

請求書には、発行者側の情報も記入します。個人事業主の場合、開業届けを提出する際に屋号を登録している場合はその名称を、そうでない場合は自分の氏名を記載します。屋号を書く場合も、振込先の口座が個人名義の場合は、自分の氏名を記載しましょう。法人の場合は正式名称を記入します。適格請求書発行事業者の場合は、登録番号(T+13桁の番号)も記入が必要です。

- ・業務委託を受けているのが個人事業主・フリーランスの場合

- 〇〇(屋号)

東京都〇〇区XX 1-1-1 △△ビルX階

自分の氏名(+印鑑)

TEL:090-xxx-xxxx

Mail:xxx@xxx

登録番号:T1234567891011(適格請求書発行事業者の場合)

- ・業務委託を受けているのが法人の場合

- 〇〇株式会社

東京都〇〇区xx 1-1-1 △△ビルX階

TEL:03-xxxx-xxxx

FAX:03-xxxx-xxxx

登録番号:T1234567891011(適格請求書発行事業者の場合)

請求内容

請求内容には、請求金額が何に関する支払なのかを明記します。請求内容には、「取引年月日」「内容(品目)」「単価」「数量」「金額」を細目として記入しましょう。それぞれの項目の記載内容は以下のとおりです。

- 取引年月日:取引の日付。業務委託の場合は、成果物の納品日や役務を行った日

- 内容(品目):「〇〇作成費」や「〇〇原稿料」など

- 単価:「〇〇作成費」「〇〇原稿料」など1件当たりの金額

- 数量:納品・役務を行った数量を記載。「本」「件」「式」「時間」などの単位を用いる

【ライター・記者の場合】

| 取引年月日 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 202X年4月1日 | 〇〇原稿料 | ¥1 | 3,000文字 | ¥3,000 |

| 取引年月日 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 202X年4月1日 | 〇〇原稿料 | ¥3,000 | 1本 | ¥3,000 |

【エンジニアの場合】

| 取引年月日 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 202X年4月1日 | 〇〇システム開発費 | ¥500,000 | 1式 | ¥500,000 |

| 202X年4月1日 | アドオン開発費 | ¥50,000 | 3式 | ¥150,000 |

| 202X年4月1日 | サポート費(1年間) | ¥50,000 | 1式 | ¥50,000 |

消費税

請求内容を記載したのちに金額の小計を記載し、さらに小計に対する消費税額も明記します。また、別枠に「適用税率(10%または8%)」、「税率ごとの消費税額」を記載します。これらの情報を税率ごとに区分して記入することは、インボイス制度において適格請求書として認められるための要件の1つです。とはいうものの、軽減税率である8%は食料品などが対象のため、業務委託の請求書の場合は10%が基本です。

【ライター・記者の場合】

| 取引年月日 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 202X年4月1日 | 〇〇原稿料 | ¥1 | 3,000文字 | ¥3,000 |

| 202X年4月1日 | △△原稿料 | ¥3,000 | 1本 | ¥3,000 |

| 小計 | ¥6,000 | |||

| 消費税 | ¥600 | |||

| 10%対象 | ¥6,000 | 消費税 | ¥600 |

| 軽減税率8%対象 | ー | 消費税 | ー |

源泉徴収額

取引先が源泉徴収を行ってくれる場合は、源泉徴収額も記載しましょう。特に取引先が法人や源泉徴収義務のある個人事業主の場合は、先方に源泉徴収義務があるので確認が必要です。本来は請求書に源泉徴収額を記入する義務はありませんが、取引先が源泉徴収を行ってくれる場合、実際に振り込まれるのは請求金額から源泉徴収額を差し引いた額になるので、混乱やトラブルを避けるためにも源泉徴収額を記入した方が望ましいです。源泉徴収額は、取引金額ごとに以下のように変わります。エンジニアなど、1回の取引金額が大きい場合は注意してください。

取引金額が100万円未満の場合:一律10.21%(所得税額10%+復興特別所得税額0.21%)

取引金額が100万円超の場合:(取引金額-100万円)×20.42%+10万2,100円

- ※小数点以下は切り捨て

参照:国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」

【ライター・記者の場合】

| 取引年月日 | 品目 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|---|

| 202X年4月1日 | 〇〇原稿料 | ¥1 | 3,000文字 | ¥3,000 |

| 202X年4月1日 | △△原稿料 | ¥3,000 | 1本 | ¥3,000 |

| 小計 | ¥6,000 | |||

| 消費税 | ¥600 | |||

| 源泉徴収税(10.21%) | ¥-612 | |||

| 合計 | ¥5,988 | |||

請求金額

前段の表にある「合計」が、最終的な請求金額になります。具体的には以下の計算で算出します。

小計+消費税額-源泉徴収額=合計(請求金額)

(前段の表の場合:6,000+600-612=5,988)

請求書内では、「合計」の欄とは別に「ご請求金額(税込)」といった形で項目を設けて記入しましょう。

- ・先のライターの場合

- ご請求金額(税込):¥5,988-

振込先情報

報酬をどこに振り込んでほしいのか示すために、振込先情報の明記も必須です。基本的には事業用の銀行口座を記載します。事業用口座を持っていない場合は、個人口座の情報を記載しましょう。名義はカタカナで記載します。なお、振込先に変更がある場合は、取引先へ事前に連絡を入れ、備考欄などに特記事項として記載してください。何も断りを入れていないと、先方が変更に気づかず、以前の口座に振り込んでしまうことになります。

- ・記載例

- 金融機関・支店:〇〇銀行 東京中央支店

口座番号(普通預金):123456xxxx

名義:〇〇 △△

備考欄・特記事項

備考欄または特記事項には、請求処理にあたって注意してほしい点などを記載します。一般的には、「振込手数料をどちらが負担するか」「支払い日の変更」「振込先の変更」などを記載することがあります。

- ・記載例

- 「恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。」

「支払期限が休日・祝日と重なる場合は、その前日を期限とします。」

「振込先の銀行口座を変更させていただいております。」

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

業務委託の請求書を発行する際の注意点

報酬のやりとりを円滑に進めるためには、できるだけ正確かつ明瞭な請求書を作成することが大切です。そのために特に注意したいポイントとしては以下が挙げられます。

取引内容は詳細かつ具体的に書く

取引内容は、その内容がひとめでわかるようにできるだけ詳細に書きましょう。例えば、「12月原稿料」や「開発費」といった大雑把な書き方だと、詳細がわからず、先方の誤解や混乱を招いたり、請求漏れが発生したりする恐れがあります。例えば、「『記事タイトル』の原稿料」や「〇〇社向けERPのアドオン開発費」など、その項目だけで請求内容がすぐにわかるように記載するのが理想です。

取引先名称・金額などは間違えないよう十分注意を払う

取引先の名称や請求金額にミスがないか十分に確認しましょう。ごく初歩的なことですが、それだけに間違えると信用を損なう恐れがあります。請求書のミスを指摘された場合は、真摯に謝罪し、再発行などの対応を迅速に行うことが大切です。

請求書にミスがあった場合の対応方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

可能な限りテンプレートなどを利用する

請求書の作成に当たっては、できるだけ既存のテンプレートなどを利用するのがおすすめです。前段で述べたとおり、請求書にミスや抜け漏れなどがあってはなりません。自分で一から請求書のフォーマットを作成したり、その都度手作業で計算したりすると、どうしてもミスが生じやすくなります。その点、最初から数式が埋め込まれているテンプレートなどを利用すれば、消費税額や源泉徴収額などの計算もミスを防ぎやすくなります。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

すぐに使える請求書のテンプレート集

業務委託の請求書のテンプレートとしておすすめなのは、弥生が提供するテンプレート集です。これらのテンプレートはExcel(エクセル)で編集可能で、インボイス制度に対応したものも含めて多様なデザイン・形式が用意されています。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

業務委託の請求書を発行する際は、宛先や金額ミスに要注意!

業務委託の報酬をスムーズに受け取るためには、必要な情報を抜け漏れなく記載した請求書を発行することが大切です。特に宛先や金額のミスは信用問題につながるので、十分に注意しましょう。請求書をミスなく効率的に発行するためには、弥生の見積書作成サービス「Misoca」を利用するのがおすすめです。「Misoca」は初心者でも簡単に使えるクラウドサービスで、月10枚までは無料で使えます。それ以上の枚数を発行する場合も、初年度は無償で利用可能です。ぜひ気軽にお試しください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。