見積書とは?請求書との違いや発行タイミング、作成方法を簡単に解説

監修者: 宮川 真一(税理士)

更新

顧客との取引を円滑に進めるためには、発注者と受注者の間で契約内容に関する合意を形成しなくてはなりません。契約前に、両者で認識を一致させておくことが重要です。双方の認識に差異がある場合、最終的には支払いの段階でトラブルに発展するおそれがあります。そこで重要な役割を担うのが見積書です。本記事では見積書の重要性について解説するとともに、基本的な作成方法や作成時の注意点などを紹介します。

見積書とは契約前に発行して検討してもらう書類のこと

見積書とは、受注者が提供する商品・サービスの内容や金額を発注者に提示するための書類です。契約前に売り手が発行します。取引の内容や金額が記載されており、売り手が買い手に対して「これぐらいの金額になる」という概算を示すものです。発注者は見積書によって費用の概算を確認できるため、契約を検討する上で重要な判断材料となります。

見積書はあくまでも取引内容や金額の目安を記載した書類であり、最終的な決定を示すものではありません。そのため、発注者の追加要望や原材料費の変動といった理由で、実際の請求金額と一致しないケースがあります。内容や金額に変更が生じた場合、トラブルを避けるために請求書の提出前に発注者の合意を得るため、再度、見積書を発行することもあります。また、見積書は法律上の作成義務はありませんが、見積書を作成して受注につながったものは、請求書や領収書などと同様に一定期間の保存義務がある点に注意が必要です。

見積書と請求書との違い

見積書は商品・サービスの内容と金額の目安を契約前に提示する書類です。それに対して請求書は、契約の履行後に受注者が発注者に売上代金を請求する書類です。見積書は予測される代金が記載されるのに対し、請求書には実際に確定した売上代金が記載されています。

見積書の目的は「契約前の取引内容や費用の確認」であり、請求書の目的は「契約の履行によって発生した売上代金の請求」です。したがって、受注者が発行した請求書を受け取った発注者は、契約締結時の条件に基づいて請求書に記載された金額を支払わなくてはなりません。

見積書の発行が必要なタイミング

- ※注文請書、契約書を作成しないケースです。

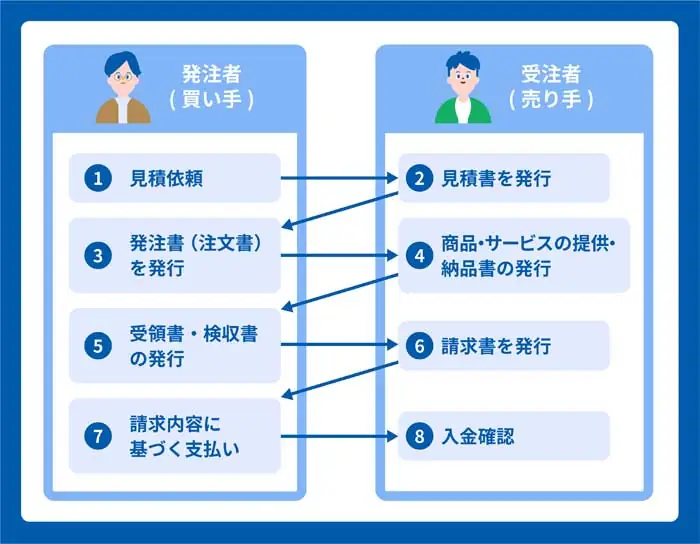

見積書は契約締結前の商談のタイミングで発行するのが一般的です。例えば企業間取引では、一定期間内の取引金額をまとめて後払いする掛取引が主流であり、例えば以下のようなプロセスで受発注のやり取りが進展します。

▼掛取引の基本的なプロセス

-

①発注者(買い手):見積依頼

-

②受注者(売り手):見積書を発行

-

③発注者(買い手):発注書(注文書)を発行

-

④受注者(売り手):商品・サービスの提供・納品書の発行

-

⑤発注者(買い手):受領書・検収書の発行

-

⑥受注者(売り手):請求書を発行

-

⑦発注者(買い手):請求内容に基づく支払い

-

⑧受注者(売り手):入金確認

一般的な企業間取引では、基本的に発注者が費用の見積もりを依頼し、その後に受注者が見積書を提示します。そして双方の合意が形成された場合に発注して契約成立となり、納品・検収・支払いと進むのが一般的です。発注者の追加要望や値引き要求などがあった場合は、②と③の間で見積書を再発行する場合があります。

見積書の役割とは?発行した方がよい理由

見積書は法律上の発行義務はありません。しかし、業種、業態によっては、見積書が必要なこともあります。ここでは見積書の役割や発行が求められる理由について解説します。

契約におけるトラブルの防止につながる

見積書を発行する目的のひとつは、契約の成立前に商品・サービスの内容や費用の目安を発注者に示すことです。発注者と受注者の認識に差異が生じると、売上代金の請求時にトラブルに発展する可能性があります。例えば、受注側は「こんな高額な商品だと思わなかった」と発注者に支払いを拒否されるリスクが懸念されます。その一方で、発注側は納品後に受注者から想定外の高額請求を受けかねません。見積書を提示して発注側・受注側の合意を形成することで、契約後の認識差異によるトラブルを防止できる可能性が高まります。

契約の検討材料となる

企業間取引では、「見込み顧客の獲得」→「アポイントメント」→「ヒアリング」→「提案」→「クロージング」→「成約」という営業プロセスを辿るのが一般的です。成約に至るには見込み顧客の潜在的な需要を理解し、最終的な契約の意思を後押しする必要があります。特に発注側はコスト面での不安や疑問を抱いているケースが多いため、費用を明示して決裁者の購買意欲を醸成することが大切です。また、自社製品と他社製品を比較検討する際の判断材料となり、契約の意思決定を促進する効果が期待できます。

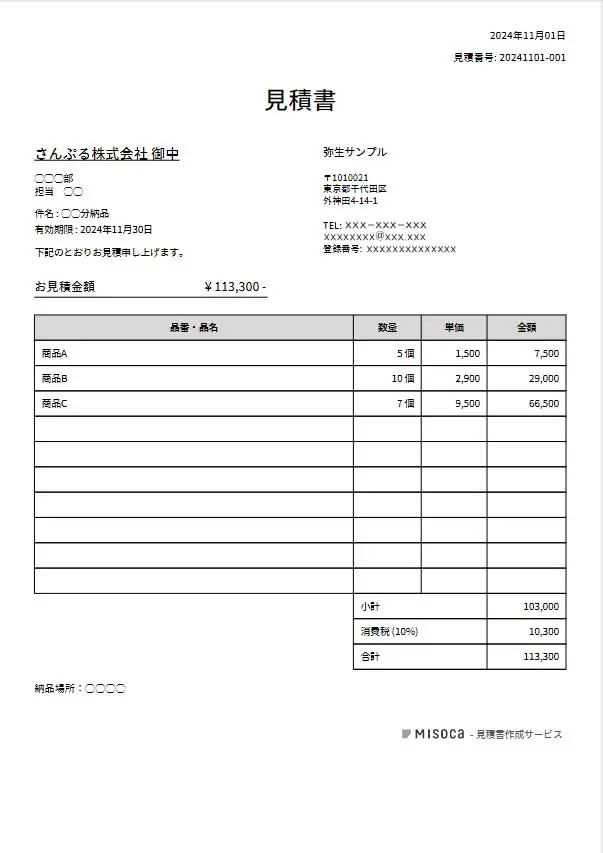

見積書の必要項目と基本の書き方

-

1.買い手の宛名:見積書を送付する相手方の名称や屋号など

-

2.見積書の発行日:見積書を発行した日付

-

3.見積書番号/通番:見積書を管理するための番号

-

4.会社名・住所・電話番号:見積書を発行する事業者の名称や連絡先

-

5.会社捺印:必要であれば押印しますが、必須ではありません。

-

6.見積書の有効期限:記載された条件が有効とされる期限

-

7.見積もり金額:商品全体の最終的な支払い総額

-

8.商品名:商品の名称

-

9.商品の数量:商品の数量

-

10.商品の単価:各商品の単価

-

11.商品の金額:各商品の数量と単価を掛け合わせた金額

-

12.小計:各商品の総額

-

13.消費税:消費税を記載する場合は、消費税の金額

-

14.合計金額:消費税を記載する場合は、小計と消費税を足した最終的な支払い総額

-

15.備考:その他の特記事項や注意事項

見積書の作成方法

見積書の主な作成方法としては、「表計算ソフト」と「見積書作成ソフト」の2つが挙げられます。それぞれのメリットとデメリットは以下のとおりです。

表計算ソフトなどを用いる方法

見積書を作成する代表的な方法のひとつが、「Microsoft Excel」や「Google スプレッドシート」のような表計算ソフトの活用です。こうした表計算ソフトは多くの企業が導入しているため、別途ソフトウェアを購入する必要がなく、操作に慣れているユーザーが多いという利点があります。

ただし原則としてデータを手入力するため、入力ミスや数値の誤りが起こりやすい点がデメリットです。また、表計算ソフトを用いた見積書の作成は相応の手間を要するとともに、数式の正確性を保ちにくく、複数人で運用する場合はデータを共有しにくく、過去の見積書を探すのが困難であるという課題もあります。

見積書作成ソフトを用いる方法

見積書作成ソフトは、見積書の作成・管理・送信を効率化・自動化するツールです。多くのソフトが請求書や発注書などの作成にも対応しており、さらに会計ソフトや銀行口座との連携機能を備えているものもあります。それにより、部門を横断した証憑書類の一元管理や効率的な資金管理が可能です。

また、汎用性の高いテンプレートが豊富に用意されており、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正に素早く対応できるという利点もあります。ただし専用のソフトを購入、またはサブスクリプションモデルのサービスを利用する必要があり、相応のコストが発生する点がデメリットです。

見積書を作成するときの注意点

見積書を作成する際は、いくつかのポイントに注意を払う必要があります。特に注意すべき点が以下の4つです。

- 商品やサービスの、数量・単価・合計金額を間違えない

- 見積書自体の有効期限を設定する

- 納期・支払い条件を付与する

- 見積書の保存期限を守る

商品やサービスの、数量・単価・合計金額を間違えない

見積書を作成する上で注意すべきポイントのひとつは正確性です。記載する商品の単価や数量、合計金額などに誤りがある場合、提示された価格と実際の支払い額に差異が生じてしまい、後々のトラブルや顧客満足度の低下を招く要因になりかねません。また、原則として見積書に消費税を記入する義務はありませんが、消費者が対象である場合、税抜・税込を明記しつつ総額表示をすることで、買い手が最終的な支払い金額を理解しやすくなります。

見積書自体の有効期限を設定する

見積書は有効期限を設けるのが一般的です。その理由は、見積書に有効期限を設定しない場合、原材料費の高騰や人件費の変動といった要因によって、提示した価格では赤字受注になるリスクがあるためです。見積書の有効期限に法的な決まりはありませんが、業種によって2週間から6カ月と設定したりします。ただし有効期限を記載した見積書は、原則としてその期限まで撤回できません。これは民法第523条で定められている規定なので注意が必要です。また、有効期限を設けることで、購入を促す効果を期待できる場合もあります。

出典:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

納期・支払い条件を付与する

見積書には、商品の納期やサービスの提供期限、あるいは支払い条件などを明確に記載することが大切です。見積書に納期や支払い条件が明記されていることで、発注者と受注者の間での誤解や認識の相違を防止し、契約成立後のトラブルを回避できる可能性が高まります。例えば見積書の備考・摘要欄に、「発注後〇週間以内の納品の場合に限り上記金額」「支払いは納品後〇日以内」「機能の追加は別途見積もり」などの条件を明示することが重要です。

見積書の保存期限を守る

見積書は法的な作成義務はありませんが、請求書や領収書などと同じく証憑書類に該当するため、見積書を作成し契約にいたったものは、一定期間の保存義務が定められている点に注意が必要です。法人の場合は原則として7年間の保存が義務付けられています。赤字決算の場合は繰越欠損金制度に基づいて10年間が保存期間です。個人事業主の場合は青色申告・白色申告を問わず5年間、消費税の課税事業者であれば7年間の保存が必要です。

出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

出典:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

また、データで作成した見積書をデータで取引先に送った場合は、電子帳簿保存法の保存要件を満たす形で保存する必要があります。

出典:国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください」

見積書は支払時のトラブル回避のため作成しよう

見積書とは、契約成立前に取引内容や費用の目安を提示する書類です。請求書が契約履行による報酬の請求が目的であるのに対し、見積書は契約前の取引内容に関する認識を一致させることを目的とします。見積書の発行によって認識差異によるトラブルを防止し、さらに契約時の検討材料になる点がメリットです。

見積書を作成する方法は主に、表計算ソフトと見積書作成ソフトの2つがあり、証憑書類の管理や法改正への対応などを考慮すると見積書作成ソフトの活用がおすすめです。見積書作成ソフトの導入を検討されているのであれば、弥生株式会社のクラウド請求書・見積書作成サービス「Misoca」を活用してみてはいかがでしょうか。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者宮川 真一(税理士)

税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表

税理士/CFP®

1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応をはじめ、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っている。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事する。