個人事業主の家賃はいくらまで必要経費にできる?割合の考え方を解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

個人で事業を営む場合、事業に関連する支出を適切に必要経費として処理することは、正確な帳簿作成や節税の観点から重要です。その中でも、自宅や事務所の家賃をいくらまで経費として計上できるかは、多くの個人事業主にとって気になるポイントなのではないでしょうか。

ここでは、自宅兼事務所が賃貸物件の場合、持ち家の場合それぞれのケースにおける家賃の経費計上の方法や、必要経費に計上できる割合の考え方、経費計上時の注意点などを解説します。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

個人事業主の家賃は事業に使用した分だけ必要経費に計上できる

個人事業主は、事業に使用した分の家賃などを必要経費として計上可能です。必要経費に計上できる家賃関連費用の例としては、以下のような費用が挙げられます。

必要経費に計上できる家賃関連費用の例

- 自宅兼事務所の場合の家賃

- 自宅兼事務所が持ち家の場合の減価償却費

- 自宅とは別に事務所を借りている場合の事務所家賃

これらの費用について、必要経費に計上できるのは、あくまでも事業に必要になった部分のみです。

なお、個人事業主の所得税の確定申告には青色申告と白色申告という2種類の方法があります。法令上ではそれぞれで経費計上できる範囲に関する言い回しは異なっていますが、いずれも事業に必要な部分を明確にできれば必要経費として計上できる点は変わりません。

青色申告と白色申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

自宅兼事務所が賃貸物件の場合の経費計上方法

自宅兼事務所が賃貸物件の場合は、家賃のうち事業に使用している部分のみを算出して必要経費に計上します。プライベートで使用している費用と事業に必要な費用が混在している場合に、合理的な基準に基づいて事業に使用した部分だけを算出することを家事按分といいます。

家賃を家事按分する場合、事業に使用しているエリアの面積や時間を基に計算したりする方法が一般的です。

例えば、面積を基準にする場合、88平方メートルの自宅のうち11平方メートルの部屋を事務所として使用しているなら、12.5%が事業に必要な部分といえます。このケースで家賃が月15万円であれば、家事按分の計算式は下記のようになります。

家賃が月15万円の物件の全面積中12.5%を事業に使用している場合の家事按分の計算例(年額)

15万円×12.5%×12か月=22万5,000円

また、事業に使用している時間で家事按分することも方法もあります。1日あたり7時間にわたって仕事をしている日が週6日ある場合、事業で使用している割合は「(7時間×6日)÷(24時間×7日)=25%」です。この場合、家賃が月8万円だったとしたら、事業使用分は以下のように計算します。

家賃が月8万円の物件で1週間の25%を事業に使用している場合の家事按分の計算例(年額)

8万円×25%×12か月=24万円

時間による家事按分については、稼働日数や時間が月ごとに大きく変動する場合は、月別に分けて家事按分の割合を計算する方法もあります。月ごとの稼働時間があまり変わらない場合は、1年分の家賃を事業で使用している時間の割合でまとめて家事按分しても問題ありません。

なお、家賃を必要経費に計上する場合、勘定科目は一般的に「地代家賃」を使用します。家事按分する場合は、プライベートの部分は「事業主貸」という勘定科目を用いて、以下のように仕訳を行います。

家賃が月8万円の物件で、25%を事業で使用した月の仕訳例

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|

| 地代家賃 | 20,000 | 普通預金 | 80,000 |

| 事業主貸 | 60,000 |

また、毎月家事按分の処理をせずに期末にまとめて処理することも可能です。上記の例では、毎月の家賃の支払時には、8万円全額を地代家賃として処理します。その後、確定申告書作成時に、プライベートの部分について「6万円×12か月=72万円」を事業主貸として計上し、地代家賃として計上してきた分から減額します。

家事按分の方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

自宅と事務所が別の場合の経費計上方法

自宅とは別に事務所を借りている場合は、基本的には事務所の家賃全額を経費として計上できます。また、事務所以外でも、以下のようなものも全額を必要経費になります。

全額を必要経費に計上できるケース

- コワーキングスペースの使用料

- 住所、電話番号などの事業に必要な機能をレンタルできるバーチャルオフィスの使用料

- 事業のために借りた駐車場代

- 事業のために借りたトランクルームの使用料

ただし、全額を必要経費に計上できるのは、使用目的や使用法が事業用に限られている場合です。プライベートでも使用している場合は、全額を必要経費には計上できず、家事按分が必要になります。

また、仕訳をする際、コワーキングスペースのドロップイン利用については「雑費」や「会議費」、バーチャルオフィスについては「支払手数料」などの勘定科目を用いるのが一般的です。

家賃を必要経費として計上する場合の注意点

家賃を必要経費に計上する場合、いくつか注意しなければならない点があります。トラブルを招かないようにするために、賃貸物件などを事業で使用する際は以下の3点を念頭に置いておきましょう。

敷金などの返金される費用は必要経費として計上できない

事務所を借りる際、家賃に加えて敷金や保証金などを支払うケースがありますが、退去時の返金が予定されている費用は、経費として計上できない点に注意しなければなりません。これらの支出を記帳する場合、「敷金」などの勘定科目で資産として計上しましょう。

なお敷金という名目でも、時間の経過と共に返金予定額が減っていく契約になっている場合は、その返金されない部分を経費計上することができます。

具体的には、契約期間が5年未満の場合には契約期間に応じて、契約期間が5年以上の場合には5年間にわたって、返金されない部分を経費計上していくことになります。

また、礼金は返却されないため基本的には「地代家賃」として必要経費に計上できますが、20万円以上の礼金は一括で計上できず「長期前払費用」として複数年に分けて経費計上します。

なお、ここでいう複数年の期間の考え方は、上記の敷金の場合と同じです。つまり、契約期間が5年未満の場合は契約期間に応じて、契約期間が5年以上の場合には5年間にわたって、長期前払費用から必要経費に振り替える手続きを行うことになります。

一方、礼金の額が20万円未満だった場合、全額をその年の必要経費として計上して問題ありません。

賃貸借契約書が必要になる

家賃を経費として計上するためには、契約条件などの根拠となる賃貸借契約書を保管しておく必要がある点にも注意が必要です。また、契約上、事務所としての使用が禁止されている場合は、税務署に経費計上が認められない可能性がある点にも注意してください。

なお、経費計上には契約書のみならず、支払ったことを証明する領収書も基本的に必要になります。領収書を受け取っていない場合は、口座引き落としの明細書や保証会社から発行される支払証明書で代替できます。

生計を一にする親族に支払う家賃は必要経費にはできない

生計を一にする親族に支払う家賃は必要経費になりません。同じ生計の中で金銭が移動しているだけであるため、事業に必要な経費を支払ったこととは認められないためです。

ただし、生計を一にする親族の名義で第三者から借りている物件の家賃については、同じ生計から他人に家賃が支払われているため、必要経費として認められます。

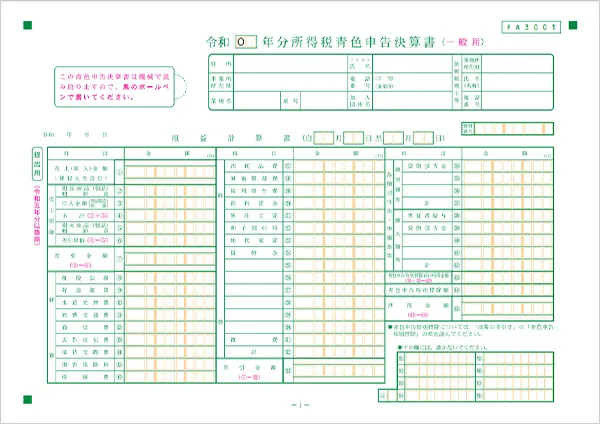

個人事業主の家賃に関する決算書の記入欄

家賃を必要経費に計上する場合、青色申告者であれば、確定申告の際に青色申告決算書1枚目の「地代家賃(23)」欄に計上する金額の年間合計額を記入します。2枚目には「地代家賃の内訳」欄があるため、支払先ごとの住所・氏名や借りている物件の住所なども忘れずに記載しましょう。

青色申告決算書

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

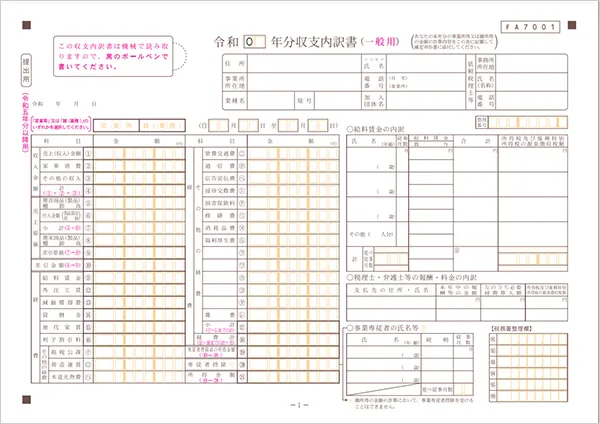

白色申告者の場合は、収支内訳書の「地代家賃(15)」欄に記入してください。2枚目の「地代家賃の内訳」欄に記入が必要な点は、青色申告決算書と同様です。

収支内訳書

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

青色申告決算書や収支内訳書については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

自宅兼事務所が持ち家の場合の経費計上方法

持ち家を自宅兼事務所として使用している場合も、費用のうち事業に使用している部分を家事按分すれば、必要経費に計上可能です。家事按分の方法は、賃貸物件の場合と変わりません。

持ち家の場合、賃貸の場合とは必要経費に計上できる費用の種類が異なり、主に以下のような費用を計上できます。

持ち家の自宅兼事務所で必要経費に計上できる主な費用

- 建物の減価償却費

- 土地・建物の固定資産税

- 住宅ローンの利息

- 火災保険料(地震保険料含む)

なお、生計が同じ家族名義の持ち家の場合であっても、家事按分をすれば建物に関する減価償却費などを必要経費に計上することは可能です。

持ち家に関連する費用を必要経費に計上しようとする場合の注意点

持ち家に関連する費用を必要経費に計上しようとする場合は、家賃とは異なる注意点があります。主な注意点としては、以下の3点が挙げられます。

ローンの返済額をそのまま経費計上できるわけではない

住宅ローンを組んで持ち家を購入した場合、ローンの返済額をそのまま必要経費することはできません。住宅ローンの利息部分のみ、返済額を基に経費計上することができます。

事業用の部分は、基本的には住宅ローン控除の対象にならない

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、適用対象となるのは自宅として使用する年末残高部分のみで、事業で使用する部分の年末残高は住宅ローン控除の適用を受けることができない点にも注意しなければなりません。住宅ローン控除はマイホームを購入した方向けの制度であるため、事業用の部分には適用されないのです。

ただし、住宅ローン控除については、居住用として使用する部分が90%以上であれば、全額を控除の対象に含めることが可能です。経費計上する場合は、住宅ローン控除による節税効果と、必要経費に計上する場合の節税効果を比較して検討しましょう。

具体的には、税額控除として住宅ローン控除を受けた方が節税につながるのか、ローンの利息の事業用部分を必要経費として計上した方が高い節税効果を見込めるのかといった視点で検討します。

事業用の部分が10%未満であれば、全額について住宅ローン控除の適用を受けながら、減価償却費などの一部を必要経費として計上することも可能です。

一方で、居住用部分が60%、事業用部分が40%といったケースでは、居住用部分の60%について住宅ローン控除の適用を受け、事業用部分の40%について住宅ローンの利息分、土地・建物の固定資産税などを必要経費に計上することとなります。

住宅ローン控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

減価償却部分も必要経費にできるのは事業用部分だけ

減価償却費を必要経費として計上できるのは、建物の取得価額と耐用年数から計算した減価償却費を家事按分した金額です。なお、土地にかかる費用はそもそも減価償却の対象外となるため、必要経費にはできません。

減価償却費を家事按分する割合については、住宅ローン控除の適用を受ける場合の自宅按分割合と同様、事業に使用しているエリアの面積を基に割り出す方法が一般的です。

事業用部分は、基本的に地震保険料控除の対象にならない

持ち家に関する地震保険料を支払っている場合も、住宅ローン控除と同様、適用対象となるのは居住用部分のみである点に注意が必要です。地震保険料は、地震保険料控除という所得控除の対象にもなりますが、地震保険料の一部を事業用として必要経費に計上する場合は、その部分は地震保険料控除の適用を受けることができません。

なお、居住用部分が90%以上の場合には、全額が控除の対象となる点も住宅ローン控除と同様です。

家賃を適切に必要経費に計上して確定申告をしよう

家賃は必要経費に計上できますが、プライベートでも物件を使用している場合は、家事按分が必要になります。家事按分の際は、事業に使用している面積や時間などに応じて、合理的な基準で区分しましょう。また、「地代家賃」として記帳する費用とそうでない費用を適切に区分することも重要です。

家事按分の処理に慣れていない場合は、家賃の記帳や確定申告に難しさを感じることがあるかもしれません。その場合は、確定申告ソフトを活用するのがおすすめです。例えば、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」であれば、画面の指示に従って入力していくだけで、簡単に記帳や確定申告書類の作成ができます。

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。