請求書の電子化とは?義務化の影響や進め方・やり方を解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

近年、多くの企業で業務のデジタル化が進み、その一環として請求書の電子化が注目されています。電子化によって請求業務にかかる手間やコストを削減し、業務の効率化を図ることができる一方、システムの導入には一定のコストや準備も必要となり、また運用面での課題が生じることもあります。

本記事では、こうした請求書の電子化に伴うメリット・デメリットをわかりやすく解説し、電子化の具体的な方法や、スムーズに進めるためのポイントについても詳しく取り上げます。

請求書の電子化とは請求書を電子データでやりとりすること

請求書の電子化とは、紙の請求書を電子データとして発行し、取引先とやりとりするしくみを指します。電子化された請求書は、一般的に「電子請求書」や「電子インボイス」「Web請求書」と呼ばれ、PDFや専用フォーマットなど、さまざまな形式で提供されます。

電子請求書の形式には、大きく分けて2種類があります。1つ目は、PDFや専用システムを通じてオンラインで共有する形式で、紙を介さずに請求業務を完結させられます。2つ目は、紙で受領した請求書をスキャナやスマートフォン、デジタルカメラによる撮影などでデータ化し、保存する形式です。

請求書の電子化が注目されているのは、電子帳簿保存法による電子取引のデータ保存義務化の影響

請求書の電子化が注目を集める背景には、2022年1月より施行されている改正電子帳簿保存法があります。この法改正により、2024年1月1日以降、電子取引に関連する請求書や領収書については電子データでの保存が完全義務化されました。これにより、電子取引でやりとりした書類は、法的要件に基づいて電子保存することが求められます。

この改正の目的は、業務の効率化とペーパーレス化の促進です。電子保存によって紙書類の管理負担を軽減し、検索性や保存スペースの問題を解決することが期待されています。また、改正法に対応することで法令遵守を確実にすれば、監査などの対応がスムーズになるというメリットもあります。

なお、紙で受領した請求書については、紙のまま保存することも認められています。また、紙の請求書をスキャナや撮影などでデータ化して電子保存する場合、スキャナ保存制度に従って正しく保存すれば、元の紙は廃棄して構いません。

請求書を電子化して発行するメリット・デメリット

ここでは、請求書を電子化することで得られるメリットと、導入前に考慮すべきデメリットについて詳しく解説します。

請求書を電子化して発行するメリット

請求書の電子化は、企業の業務効率化やコスト削減に貢献するだけでなく、働き方の柔軟性向上や法令遵守の推進といった幅広いメリットをもたらします。以下では、その主なメリットについて具体的に解説します。

業務効率化につながる

請求書を電子化することで、印刷や封入、郵送といった手間のかかる作業が不要になり、業務全体の効率を大幅に向上させられます。これにより生産的な業務に工数を割く余裕が生まれます。

さらに、電子化された請求書は検索や再発行、修正が容易です。例えば、過去の請求書をすぐに検索して確認し、誤りがあった場合には迅速に修正することが可能です。修正した情報は即座に共有し、常に最新の請求書のデータを管理できます。

コスト削減につながる

電子請求書を導入することで、紙の請求書に必要なさまざまなコスト、例えば印刷にかかるインク代や用紙代、郵送費用としての切手代や封筒代が不要になります。また、郵送や保管に伴う作業や確認の人件費も削減可能です。

さらに、紙の請求書を保管するための物理的なスペースが不要になり、保管コストも抑えられます。特に大量の請求書を取り扱う企業だと、これらは年間を通じて大きなコストの削減につながります。

テレワークを促進できる

電子請求書を導入することで、インターネット環境と端末があれば、場所を問わず請求書を発行・送付できるようになります。また、社用封筒や印鑑も不要になるため、テレワーク環境下でもスムーズに業務を進められます。

請求書の電子化は、社内のペーパーレス化やクラウドシステムの活用を促進するきっかけにもなり、テレワークに最適な業務体制の構築につながります。従業員が物理的なオフィス環境に縛られずに業務を遂行できるようになるため、働き方改革の取り組みとしてもおすすめです。

請求書を電子化して発行するデメリット

電子化を検討する際には、以下のデメリットを十分理解したうえで、対応策を講じることが重要です。

システムの導入・運用コストがかかる

請求書の電子化を進めるために通常必要な、インボイス制度や電子帳簿保存法に対応したシステムの導入・運用には、コストが発生します。初期費用としてシステムのライセンス料や導入費用が、運用段階でも月額利用料や保守費用などが発生する場合があります。また、導入に伴い、新しいシステムの操作方法を学ぶための研修が必要となることも少なくありません。

これらの費用は利用するシステムや導入規模によって異なり、小規模な事業者にとっては負担が大きく感じられることもあります。そのため、システムを選ぶ際には、費用対効果を慎重に検討し、自社に適したものを選ぶことが重要です。

業務フローの見直しが必要になる

電子化された請求書を発行する場合、紙の請求書発行における業務フローの見直しや再構築が求められます。請求書発行のプロセスを電子化に合わせて変更し、新しいフローを関係者全体に周知することが重要です。実際に業務内容が刷新された後は、操作方法や手順を示すマニュアルの作成や、従業員向けの研修も必要になります。

また、関連部署や取引先との連携方法も再確認し、紙から電子への移行に伴う混乱を最小限に抑える取り組みが求められます。特に取引先が電子化に対応していない場合には、代替の方法を準備するなどの対応が必要になるかもしれません。手間はかかりますが、業務フローの見直しをていねいに行うことで、電子化のメリットを最大限に活用できるようになります。

取引先の了承が必要になる

請求書を電子化しても、取引先によっては電子化に対応しておらず受け取りを拒否されたり、紙での請求書発行を希望されたりする場合があります。そのため、自社の都合だけでは電子化を進められず、事前に取引先の了承を得ることも重要です。

ただ、取引先が電子化に対応していない場合でも、自社では電子データとして請求書を作成・保存し、取引先には紙で送付する運用も可能です。この方法であれば、電子化による社内効率化を実現しつつ、取引先の要望にも応えられます。請求書作成ソフト「Misoca」のように郵送機能が搭載されたシステムを利用すれば、印刷や封入、宛名書き、郵送といった作業の手間を大幅に削減できます。請求書システムを選ぶ際はぜひ検討してください。

電子化された請求書を受領するメリット・デメリット

ここでは、電子化された請求書を受領する際の具体的なメリットとデメリットについて詳しく解説します。電子化への移行を検討する際の参考にしてください。

電子化された請求書を受領するメリット

電子化された請求書を受領することで、対応の迅速化や業務の効率化など、さまざまな利点が得られます。

スピーディーに受領できる

電子化された請求書のメリットの1つは、受け渡しのスピード感です。紙の請求書では郵送によるタイムラグが発生し、到着までに数日を要する場合があります。また、誤りが見つかった場合には、修正や再発行を待つ必要があり、すぐに支払処理を行えません。

これに対し、電子請求書であれば発行日とほぼ同時の受領も可能です。仮に記載事項に誤りがあった場合でも、即座に修正版を受け取ることができ、業務の停滞を最小限に抑えられるため、特に支払期日が差し迫った場合や急ぎの対応が必要な状況において大きなメリットとなります。

ペーパーレス化を推進できる

電子請求書を受領する業務フローへ変更した場合、ペーパーレス化の推進につながります。電子取引のデータ保存が義務化されたことにより、印刷して紙で保存する必要がなくなり、紙を使う機会を削減できるようになりました。

また、紙の請求書を保管するスペースが不要になるため、保管場所の確保や管理にかかるコストの削減も可能です。特に、長期間保存が必要な書類が多い企業にとっては、この効果は非常に大きなメリットとなります。

経理担当者の業務負担を軽減できる

電子請求書の導入により、経理担当者の業務負担を大幅に軽減できます。まず、電子請求書はWeb上で授受が完結するので、確認や承認のために担当者が出社する必要がなく、テレワークにも対応しやすくなります。

また、受領連絡もメールで簡単に行えるため、手間や各種連絡の工数削減も可能です。請求書は画面上で管理でき、保存や管理が容易になるだけでなく、目視確認や手作業による入力作業を削減でき、作業ミスのリスクが低減されて、請求書データの検索や照合もスムーズに行えるようになります。

電子化された請求書を受領するデメリット

電子化された請求書を受領する際には、多くのメリットが得られる一方で、対応準備や運用における課題も存在します。特に注意が必要なのは、電子帳簿保存法の要件を満たすための準備が必要である点です。

具体的には、自社でどのような、どの程度の電子取引が行われているのかの把握と、電子保存システムの利用方法の周知・教育が欠かせません。これらに要するコストは、電子化された請求書を扱う際のデメリットと捉えられます。

紙で受領した請求書を電子化するメリット・デメリット

紙で受領した請求書を電子化することで、業務効率化やコスト削減といった多くのメリットが得られますが、運用面での課題もあります。以下では、主なメリットとデメリットを詳しく解説します。

紙で受領した請求書を電子化するメリット

紙で受領した請求書を電子化することには、以下のようなメリットがあります。

コストを削減できる

電子帳簿保存法のスキャナ保存制度の要件を満たせば、紙の請求書の原本を廃棄することが可能です。これにより紙の請求書の保管スペースが不要となって、経費削減につながります。特に、紙の保管スペースに大きなコストが発生していた企業では、こうした削減効果が顕著です。

ただし、必ずしもスペースの削減が直接的なコスト削減につながるとは限りません。コスト削減効果を最大化するためには、事前に自社の業務フローや保管コストを分析し、電子化の導入効果を検討することが重要です。

業務効率化ができる

紙の請求書を受領した場合、1枚ずつファイリングして保存し、その内容をデータとして登録する手間が発生していました。しかし、電子化されれば紙を1枚ずつ管理する必要がなくなり、ファイリング作業やデータ登録の時間を大幅に削減できます。また、電子データは紙に比べると検索も容易なため、必要な請求書を迅速に見つけることができ、業務全体の効率化が期待できます。

電子請求書と共に一元管理できる

紙で受領した請求書を電子化することで、電子取引で受領した請求書との一元管理ができるようになります。紙とデータを分けて管理する必要がなくなるため、請求書を探す時間を削減でき、担当者の負担軽減につながるのがメリットです。特に、取引先によって請求書の形式や保管方法が異なり、必要な書類を探すのに時間がかかっていた場合、一元管理の導入で煩雑さを解消し、業務を効率化できます。

紙で受領した請求書を電子化するデメリット

紙で受領した請求書を電子化することには、いくつか注意すべき点存在します。以下では、代表的なデメリットについて解説します。

電子化のための機器が必要になる

紙で受領した請求書を電子化するには、スキャナや電子保存用の機器が必要です。特に、スキャナ保存制度の要件に対応した機器を導入する場合、初期費用に加え機器のメンテナンス・更新費用などがかかる場合があります。自社でこれらの機器を保有せずに外部サービスを利用する場合でも、その利用料が新たなコストとして発生する点には注意が必要です。

ファイル整理の作業が発生する

紙で保存していた請求書を電子化する際には、過去の膨大な書類を整理する作業が必要となります。スキャナ保存制度に従って電子化を行う場合、ファイル名の付け方や保存先のフォルダー構造など、統一したルールを定めることも重要です。特に、過去の紙の請求書の量が多い場合、この整理作業に多大な時間と労力を要する可能性があります。

新たな管理ルールが必要になる

紙で保存していた請求書を電子化する場合、管理方法を一新し、新たな管理ルールを社内で統一する必要があります。従業員や部署ごとに異なる管理方法が存在すると、データの混乱や誤りが発生しやすくなるため、ルールの制定だけでなく、社内教育を通じてルールの徹底を図ることが重要です。

また、電子データの管理に伴い、バックアップやセキュリティ対策といった課題も発生します。新たなルールを問題なく運用するためには、管理体制を強化し、全社的な理解と協力を得ることが必要です。

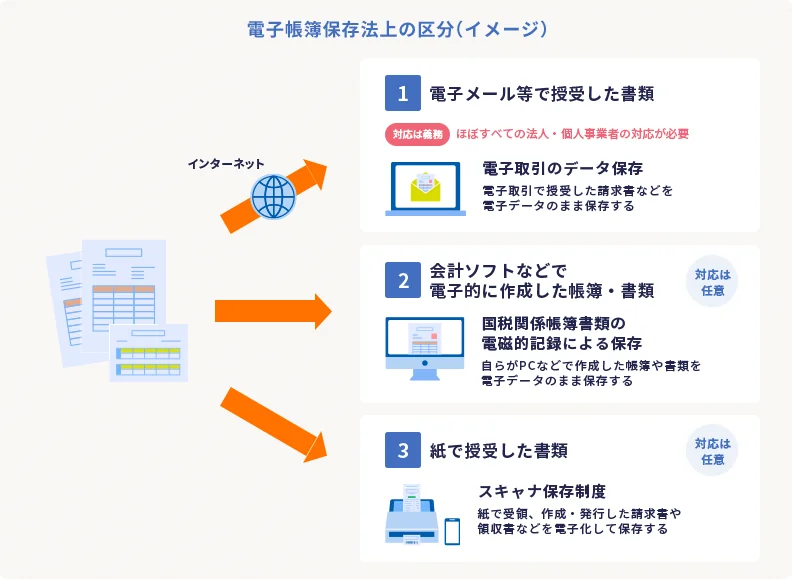

電子帳簿保存法に則った文書の保存区分

電子帳簿保存法では、企業が取引情報や請求書などの文書をどのように保存すべきかを定めており、文書の保存方法が大きく3つに区分されています。ここでは、それぞれの区分における保存の義務や注意すべきポイントについて詳しく解説します。

電子取引のデータ保存【義務】

電子取引とは、インターネットを介して行われる請求書や納品書、領収書などの取引を指します。この電子取引に関連するデータについては、2024年1月1日以降、電子データとして保存することが完全義務化されました。

具体的には、PDFやCSV、専用システムなどで受け取った電子データそのものを保存する必要があります。また、保存する際には、検索機能や訂正履歴の管理など、電子帳簿保存法の要件を満たす形式で保存することが求められます。

スキャナ保存【任意】

紙で受領した請求書や領収書を電子化して保存する方法がスキャナ保存です。この保存方法は任意であり、義務ではありませんが、紙の文書をスキャンして電子データとして保存することで、保管スペースの削減や管理効率の向上が期待できます。

スキャナ保存を行うには、電子帳簿保存法で定められた要件を満たす必要があります。例えば、スキャンした日付が記録されたタイムスタンプの付与や、読み取り精度の高いスキャナの使用が求められます。こうした要件をクリアすることで、紙の原本を廃棄しても法的に問題なく運用することが可能です。

詳細については、下記関連記事もご覧ください。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)【任意】

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)とは、会計ソフトなどで作成した国税関係の帳簿や書類を、電子データのまま保存する方法です。この保存方法はスキャナ保存と同様に任意であり、義務ではありません。

電子帳簿等保存を選択することで、紙の帳簿や書類を印刷して保管する必要がなくなり、保管スペースの削減や管理の効率化が期待できます。ただし、保存には電子帳簿保存法で定められた要件を備えること、具体的にはデータの改ざん防止を目的とした適切な操作ログの記録や、必要な帳簿を迅速に検索できる機能などが必要です。

請求書の保存義務期間

請求書はもともと保存義務期間が定められています。具体的な期間は、以下のとおりです。

-

- 法人:7年(欠損金の繰越控除適用の場合は10年)

- 個人事業主:5年

- 副業の前々年の収入が300万円を超える方:5年

上記とは別に、適格請求書(インボイス)発行事業者の場合、適格請求書(インボイス)の保存は法人・個人などを問わず、保存期間は原則7年となります(適格請求書発行事業者が買手側で簡易課税制度を選択している場合は除く)。

保存期間についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の関連記事も参考にしてください。

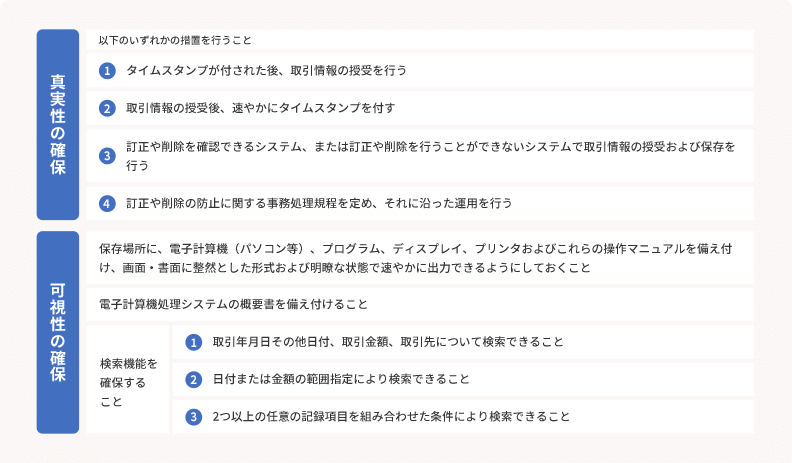

電子請求書の送付・保存に関する要件

電子請求書を送付・保存するにあたり満たすべき要件として、e-文書法では「見読性(情報を読み取れる)」「完全性(改ざん・消失等の防止)」「機密性(第三者の不正アクセスや情報漏えい等の防止)」「検索性(必要な情報を探せる)」の確保が定められています。また、電子帳簿保存法では、「真実性の確保(データが改ざんされないようにする)」「可視性の確保(データを検索・表示できるようにする)」などです。

電子取引のデータ保存では、「真実性の確保」について下図の①~④のいずれかの措置を行えば要件を満たすことが可能です。「可視性の確保」については原則、下図に記載されている措置をすべて行う必要があります。

ただし、税務調査の際に、税務署員から電子データのダウンロードを求められる場合があります。この求めに対応できる状態であれば、可視性の確保「検索機能を確保すること」の②・③は不要です。また、基準期間における売上高が5,000万円以下の方は、同様に税務職員からのダウンロードの求めに応じられるようにしている場合、検索要件のすべてが不要とされます。

検索要件に関する情報は、以下の関連記事もおすすめです。

請求書の電子化を進める際のポイント

請求書の電子化を問題なく進めるうえでは、一定の移行準備が重要です。導入後の混乱を防ぎ、効率的に運用を開始するためにも、押さえておきたいポイントを4つに分けて解説します。

取引先に周知し合意を得る

請求書の電子化を進める際には、取引先への周知と合意が重要です。突然電子化を開始すると取引先に混乱や不満が生じる可能性があるため、事前に案内文を送付するなどし、電子化の目的やメリットをていねいに説明し、対応をお願いしましょう。

例えば、メールや書面で「電子化により請求書の受け取りが迅速化される」「ペーパーレス化で環境負荷が軽減される」など利点を具体的に伝えると、合意を得やすくなります。

紙の請求書が残る場合を想定する

周知を行っても、紙の請求書を希望する取引先は出てくるかもしれません。そこで、紙の請求書が残る場合の対応方法も検討しておくことが重要です。一部の取引先のみが紙を希望しても、発行業務を効率的に進められる体制を整えておく必要があります。

請求書作成ソフト「Misoca」は、電子化された請求書をPDF形式で保存しつつ、紙の請求書を印刷して郵送する機能も備えています。また、郵送作業を自動化することで、印刷や封入、投函といった手間を削減可能です。

電子帳簿保存法、インボイス制度に対応する

請求書の電子化を行う際には、電子帳簿保存法とインボイス制度への対応が不可欠です。電子帳簿保存法では、電子取引のデータ保存が義務化されており、適切なシステムを用いて要件を満たす形で保存する必要があります。

また、インボイス制度では、適格請求書の発行と保存が求められるため、制度に対応した請求書作成システムを導入することが重要です。要件を満たしたシステムを用意すれば法令遵守を確実に行えて、業務の効率化にもつながります。

社内体制と業務フローを整備する

請求書の電子化を進める際には、社内体制や業務フローの見直しと整備を行いましょう。従来の紙での運用から電子化に移行することで、請求業務の進め方や各担当者の役割が変わるなら、それを事前に明確にしておく必要があります。

例えば、請求書送付前に担当者が内容確認や承認を行うフローが存在する場合、電子化後のシステムでそのプロセスをどのように置き換えるのかを検討することが重要です。また、送付ミスを防ぐためのルールや確認手順も整備することで、電子化による利便性を最大限活用できます。

セキュリティ対策を意識する

請求書を電子化する際には、セキュリティ面でのリスクに十分配慮しましょう。請求書には金額や取引先の機密情報などが含まれており、これらを安全に管理するしくみを整えなければなりません。

特に、メールにPDF形式の請求書を添付して送信する場合は、誤送信や情報漏えいのリスクをなくすための対策を講じることが重要です。送信前に宛先や添付内容を確認するしくみを社内ルールとして設定したり、PDFファイルに付与したパスワードを別途安全な方法で共有したりするなど、対策を徹底することでリスクを最小限に抑えられます。また、暗号化メールの利用で、さらに安全性を高めることも可能です。

請求書作成・管理システムを導入する場合には、システムのセキュリティ機能が十分であるかを確認する必要があります。例えば、データが暗号化されているか、利用者ごとにアクセス権限が設定されているか、最新のセキュリティパッチが適用されているかなどを事前にチェックし、安全性を確保してください。

請求書を電子化する際の主なやり方

請求書を電子化する方法にはいくつかの選択肢があるため、自社の業務形態や取引先のニーズに応じて決めましょう。以下では、代表的な方法を3つ紹介します。

PDF化してメールで送信する

請求書の電子化で多く採用されている方法が、請求書をPDF化してメールで送信する方法です。紙の請求書をスキャンしてPDF化するか、WordやExcelなどで作成した請求書をPDF形式に変換します。

PDF化した請求書をメールに添付すると、紙の請求書を郵送する際に発生する手間とコストを削減でき、取引先へ迅速に請求書を届けられます。ただし、メール送信時のセキュリティ対策として、パスワードの付与や宛先確認などの配慮が必要です。

取引先にダウンロードしてもらう

電子請求書をクラウド上で共有して取引先にダウンロードしてもらう方法も広く利用されています。クラウドストレージやファイル転送サービスを活用することが一般的です。

請求書をクラウド上にアップロードし、取引先にダウンロード用のリンクを共有することで、手軽にデータをやりとりできます。この方法は、特にファイル容量が大きい場合や、複数の取引先に一括で請求書を送付したい場合に適しています。

請求書システムを使って送信する

請求書の作成、発行、送付を一貫して行える専用の請求書システムを活用する方法もあります。この方法では、システム内で請求書を作成し、通知によって取引先に請求書を確認してもらうしくみもあり、請求書に関する業務を一元管理できる点が魅力です。

請求書システムを導入することで、手作業によるミスを減らし、請求業務を効率化できます。また、請求書の管理や保存機能が付帯していることが多く、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が容易になる点もメリットです。

請求書システムを選ぶ際のポイント

請求書を電子化して業務効率を向上させるためには、自社に最適な請求書システムを選ぶことが重要です。システム導入によって請求業務が効率化される一方で、選び方を誤ると想定外のコストや運用上の問題が生じる可能性があります。ここでは、請求書システムを選ぶ際に確認しておきたいポイントを紹介します。

費用対効果が見込めるか

請求書システムを導入する際には、費用対効果をしっかりと検証する必要があります。初期費用や月額利用料といったランニングコストは発生しますが、これにより削減できる、インク代やコピー代、郵送代、人件費などのコストにも注目するべきです。また、ミスの減少や保管スペースの削減など、直接的な数値に表れにくい効果も含めて評価すると、システムの導入価値をより正確に把握できます。

他システムとの連携性があるか

請求書システムを選ぶ際には、既存の社内システムとの連携性も重要なポイントです。もし連携できない場合、請求書システムの導入が業務の効率を低下させかねません。導入を検討する際には、取り扱うデータ形式や連携可能なシステムを事前に確認し、スムーズな運用が実現できるかどうかを検証してください。

セキュリティ性が高いか

請求書システム選びでは、セキュリティ性の高さにも注目しましょう。請求書には取引先の情報や金額といった機密データが含まれており、外部への漏えいを防ぐ対策が求められます。システムが暗号化通信に対応しているか、不正アクセス防止のしくみが整っているかなど、セキュリティ機能を確認することが重要です。

電子帳簿保存法やインボイス制度に対応できるか

請求書システムは、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているものを選びましょう。電子帳簿保存法で定められている、請求書を電子データで保存する際の要件を満たしているか、確認する必要があります。また、インボイス制度では、適格請求書発行事業者として必須の記載事項があるため、システムが最新の法令に対応しているかの確認も重要です。

十分なサポート体制が整っているか

請求書システムの導入後に、システム提供企業から十分なサポートを受けられるかどうかも確認のポイントです。導入時のセットアップや、トラブル発生時の対応が迅速かつていねいな企業を選ぶことで、運用の安定性を高められます。実績のある提供企業や、オンラインサポート・電話対応などの充実したサポート体制が整っている企業を選びましょう。

請求書の電子化で経理業務の負担は軽減できる!

請求書を電子化することで、コスト削減や業務効率化などのさまざまなメリットを享受できます。さらに、電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した請求書発行システムを導入すれば、法令に準拠した保存や運用が可能になり、経理業務の負担を大幅に軽減できます。

電子取引の請求書は電子データでの保存が義務付けられているため、対応は不可避です。システムの導入時には社内体制や業務フローを見直すと共に、取引先への周知を徹底することが重要です。

弥生のクラウド請求書ソフト「Misoca」を導入すれば、請求書、見積書、納品書を効率的に作成・管理できます。シンプルで使いやすい操作性と、充実した機能を備えたシステムは、請求業務の電子化をまとめて管理する際に役立ちます。ぜひ導入を検討し、経理業務の負担軽減を実現してください。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。