請求書の郵送方法は?送付時の注意点と郵送以外の送付方法も解説

監修者: 市川 裕子(ビジネスマナー監修)

公開

請求書は事業者にとって売上に直接関わる重要な書類の1つです。会社としての信頼にかかわる書類でもあるため、ビジネスマナーを守って対応する必要があります。

今回は、請求書の郵送方法や送付時の注意点および郵送時に同封する添え状の記載方法についてわかりやすく解説します。郵送以外で請求書を送る方法にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

請求書の郵送方法

はじめに、請求書を郵送する際の基本事項を確認しておきましょう。郵送時に必要となる準備する物や確認事項、封筒の書き方など、押さえておくべきポイントについて解説します。

請求書を郵送する際に用意するもの

請求書を郵送するにあたり事前にそろえておくべき準備する物は次のとおりです。

請求書送付時に必要なもの

- 請求書のテンプレート

- 添え状

- 「請求書在中」のスタンプ(手書きでも可)

- 封筒

- 切手

請求書に記載すべき項目にはいくつかルールがあります。漏れがなく記載するためにはテンプレートを用意したほうが便利です。会社指定の書式がある場合は指定のものを使用するか、あるいはWebサイトからダウンロードしたテンプレートを活用するのも1つの方法です。

請求書は、送付元・送付先の双方が会計処理に使用する重要な書類です。通常の郵送物とは異なる重要書類を郵送するという認識のもと、送付の際に必要なものを事前に確認したうえで郵送準備を進めることが大切です。

- ※請求書のテンプレートについては以下を併せてご覧ください

請求書を郵送する前の確認事項

請求書を郵送する前に必ず確認しておくべき事項は下記のとおりです。

請求する内容が正しく記載されているか

請求書を封筒に入れる前に、記載内容を一通り見返し必要な項目が正しく記載されていることを確認します。送付後に誤りが見つかった場合は正しい内容の請求書を再発行の上、改めて郵送する必要があります。

特に適格請求書(インボイス)発行事業者の場合、送付する請求書が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしているか十分に確認してから送るようにしましょう。

再発行は社内の手間だけでなく、送付先にも同じく手間をかけてしまうことになります。このような事が起こらないように、郵送前に内容をきちんと確認しておくことが大切です。

インボイス制度についての詳細や適格請求書(インボイス)の必要項目は、以下の記事を参考にしてください。

請求書の郵送先(宛先)が正しく記載されているか

封筒の宛先が正しく記載されているか、住所録や名刺などと照らし合わせて確認します。特に、会社名・部署名・担当者名に誤りがあると相手に届かず業務に影響がでるなど迷惑をかけることになりますので、入念にチェックすることが大切です。また、建物名や階数は書き忘れや書き間違いが発生しやすいため、間違いなく記載されているか確実に確認してください。

添え状(送付状・送り状)が用意されているか

請求書は単独で送るのではなく、送付物の内容や簡単な挨拶文などを記載した「添え状(送付状・送り状)」を同封するのが一般的です。送付した書類の概要を伝え、内容に漏れがないことを確認いただく書類のため忘れずに同封します。詳しい記載事項については、後述する「添え状の記載内容の例」を参照してください。

請求書の書き方についての詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

封筒の書き方と書類の入れ方

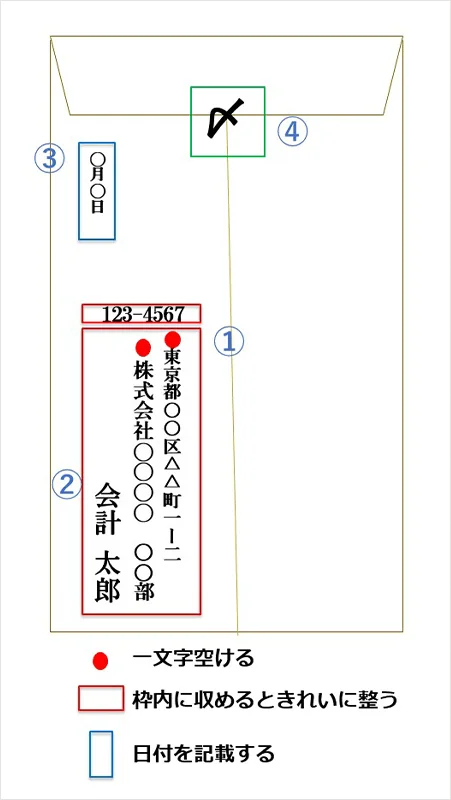

封筒の表面・裏面には次の事項を記載します。

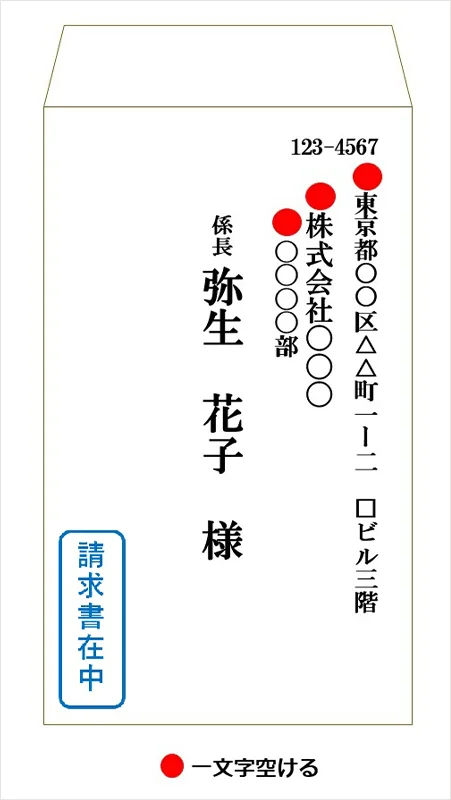

封筒の表面に記載する項目

- 送付先の住所

- 送付先の会社名・部署名・役職名・氏名(組織名には「御中」、個人名には「様」をつける)

- 脇付(封筒の左下に「請求書在中」と記載するか、スタンプを押す)

封筒の裏面に記載する項目

- 差出人の住所・氏名

- 封じ目(宛先の本人のみ開封できることを示す「〆」または「封」「緘」などを使用、「✕」はNG)

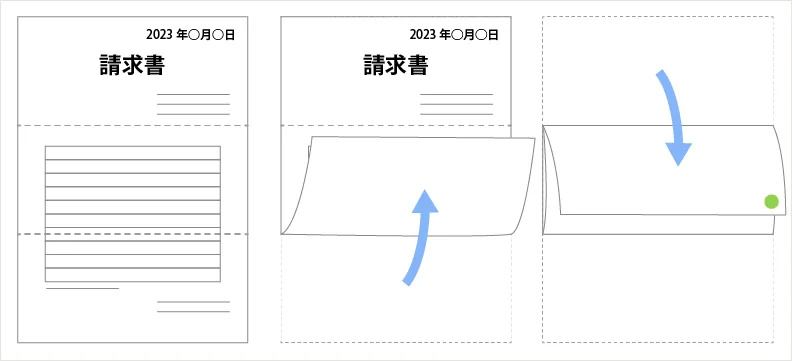

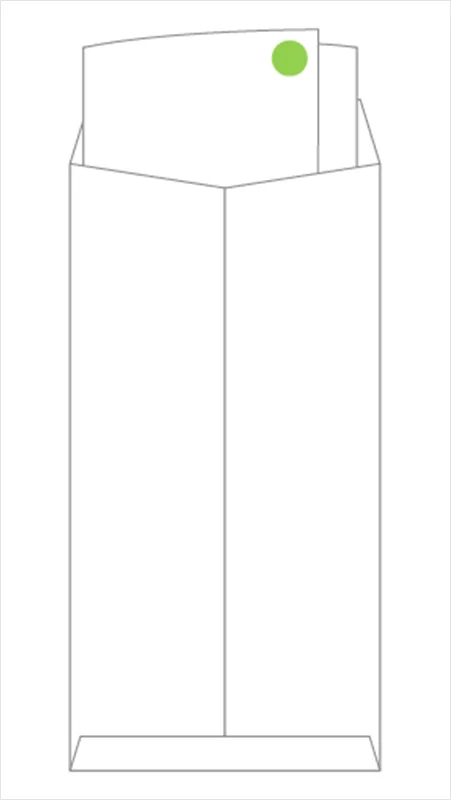

請求書を封筒に入れる際には、送付先の相手が開封した際に正しい向きで見られる方向に入れるのがポイントです。請求書を折らずに封入する場合には、封筒と請求書の表裏・上下の向きを合わせます。折って封入する場合は、請求書の左側が封筒の上側になるように封入してください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を郵送する際の注意点

請求書を郵送する際には封筒の選び方や請求書の折り方など、いくつか押さえておくべき注意点があります。下記に挙げるポイントを押さえマナーに守って送付することが大切です。

封筒のサイズ・色・形状

請求書の送付に使用する封筒に決まりはありませんが、一般的に使われているサイズや色、形状があります。それぞれどのようなものが適切なのか見ていきましょう。

封筒のサイズ

封筒のサイズに決まりはないものの、A4サイズの請求書を送付するのであれば長形3号または角形2号が適しています。A4サイズの用紙が三つ折りで入る封筒のサイズが長形3号、A4サイズを折らずに入れられるのが角形2号です。

封筒の色

封筒の色に関しても明確なルールはありません。ただし、赤色の封筒は業績の「赤字」を連想させるため避けたほうが無難です。

封筒の形状

封筒の形状は一般的な事務用封筒でかまいませんが、窓付封筒を利用すると請求書本体に記載した住所などの情報を宛先として利用できます。宛先の書き損じや記載漏れを防ぐことができ、さらに宛先を書く手間を省けることから窓付封筒の活用もおすすめです。

また、事務用封筒の場合は中身が透けないものを利用する必要があります。地模様入りの封筒や二重封筒などを用い、記載内容が透けていないことを確認することが大切です。

請求書の折り方

請求書を折って封入する場合は三つ折りにするのが一般的です。請求書の記載面が内側になり、「請求書」の文字が上側に来るように折りましょう。

窓付封筒の場合は住所を記載した位置が表側に来るようZ折りにします。いずれの場合も、相手方が封筒を開けた際に請求書を正しい向きで見られる折り方をするのがポイントです。

「請求書在中」の記載方法

請求書を入れた封筒表面の左下に「請求書在中」と記載します。必須ではありませんが、封筒の中身が請求書であり、重要な書類が届いていることを伝えるための配慮ですから記載しておくことをおすすめします。スタンプがない場合には手書きでも問題ありません。

その場合、赤い文字で記載すると業績の「赤字」を連想させるため赤以外の色を用いることをおすすめします。一般的には青色を使用することが多いです。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

郵送物の重さに対応した切手を準備する

封筒を封緘したら郵送物の重さに対応した切手を準備します。定型郵便は25g以内であれば84円、25g超50g以内であれば94円が基本料金です。一般的な請求書と添え状のみであれば25g以内に収まるケースがほとんどですが、同封物がある場合は重量が超過していないか注意してください。

なお、2024年10月1日から郵便料金が変更されます。

2024年10月1日以降は重量区分が統合されて、定形郵便物は50gまで110円が郵送料金です。

書類枚数が多く50gを超える場合や、1㎝を超える厚さになってしまった場合は、追加料金が必要です。

不安な場合は、郵便局の窓口で確認いただいてから送付しましょう。

郵便局窓口で郵送を依頼する際には事前に切手を用意する必要はありません。

請求書は普通郵便で送付する

請求書は「信書」にあたるため、宅配便やゆうパックなどで送付することはできません。送付する際には普通郵便を用います。支払期限が迫っているなど、急を要する場合には請求書を速達で送付することも可能です。ただし、速達で請求書が送られてくることに対して支払いを急かされているように感じる人がいないとも限りません。速達で送付する場合には、相手先に一言断っておくとより丁寧です。

なお、信書とは、郵便法および民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められている文書のことです。郵便法第4条第2項では、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義しています。信書に該当するもの・該当しないものの例は、下記を参照してください。

| 信書に該当するもの |

|

|---|---|

| 信書に該当しないもの |

|

ただし、運送サービスの中には信書の送付に対応しているものもあります。こうしたサービスを利用して普通郵便以外の方法で請求書を送付することも可能です。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を郵送する際の添え状

前述のとおり、請求書を郵送する際には請求書のみを送るのではなく、添え状を同封するのが一般的です。添え状を同封することでより丁寧な印象を与えるだけでなく、書類の送付者や宛先、送付した書類の枚数などを正確に伝えることができます。添え状の記載内容の例を確認しておきましょう。

添え状の記載内容の例

添え状の書き方に決まったルールはありませんが、一般的には下記の項目を記載します。

添え状に記載する項目例

- 送付日:請求書を送付した日(請求書の発行日)

- 宛先:請求書送付先の企業名、部署名、担当者名

- 送付者:請求書送付元の企業名、部署名、担当者名

- 連絡先:請求書に関する問い合わせ先(担当者名、電話番号、メールアドレスなど)

- 所属する組織名:請求書を作成・送付する担当者の勤務先名称

- 件名:「請求書のご送付」など

- 書類の概要:送付する書類が請求書であることを簡単に記載

- 送付枚数、部数:「請求書 一通」など(添え状を含む場合は「本紙 一通」などと別記しても良い)

- 挨拶文:「請求書を送付しますので、ご査収のほどお願いいたします」などの簡単な挨拶文

添え状に記載する項目はほとんどの場合同じであるため、テンプレートを用意しておくと便利です。

- ※請求書の添え状については以下の記事を併せてご覧ください

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を郵送するメリット

請求書を郵送するメリットを見てみましょう。主に、下記2つのメリットがあります。

原本を送付できる

請求書を郵送する大きなメリットとして、原本そのものを送付できる点が挙げられます。請求書の記載内容を改ざんされるなどのリスクを抑えられるため、信頼性の高い送付方法といえます。

電子データを受け取れない取引先にも対応できる

取引先によっては、電子データで請求書を受領していないこともありえます。紙の請求書が必要な取引先にも対応しやすいことは、請求書を郵送するメリットの1つです。

なお、電子帳簿保存法の大幅改正により、2022年1月から電子取引のデータ保存が義務化されました。2024年1月1日以後の電子取引からは、請求書を電子データで授受した場合には、電子データで保存することが完全義務化されています。2024年1月以降も郵送で届いた紙の請求書は、紙のまま保存して問題ありません。ただし、紙で届いた請求書をスキャナ保存する場合は、要件に従った保存が必要です。

電子取引のデータ保存の義務化に伴い、請求書を電子データで送付する、または電子データのみ受け付けるという企業もあるかもしれません。一方で、電子データでの請求書と紙での原本を郵送することを求められる可能性もあります。例えば、経理の締め日に間に合わせるため、先にPDF形式の請求書を電子メールで受け取り、後日、郵送等により書面の請求書の原本を受け取るようなフローにしている取引先もあるでしょう。

このように、同じ請求書をデータと紙で受領した場合、当事者間で紙を原本として受け取るのであれば、紙の請求書のみを保存することは問題ありません。電子データを正本として扱うと取り決めている場合は、請求書のデータを電子取引のデータ保存のルールに従って保存する必要があります。いずれにしても、2024年1月以降、社内でどのように対応すべきか、取引先と事前に相談しておくと安心です。

電子帳簿保存法について、詳しくは以下の記事を参照ください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書を郵送するデメリット

請求書を郵送するにはデメリットもあります。どのような点がデメリットと考えらえるのか見ていきましょう。

手間とコストがかかる

請求書を郵送する場合、1通ごとに作成・出力し、封筒作成や封入といった作業を行うには手間とコストがかかります。印刷代、用紙代、封筒代、切手代なども、積み重なっていけば相当なコストになるでしょう。

また、請求書は重要な書類であることから送付前に入念なチェックが求められるなど、労務時間を圧迫する原因にもなりかねません。手間とコストがかかることは、請求書を郵送するデメリットの1つです。

届くまでに時間がかかる

請求書を投函してから取引先に届くまでにはタイムラグが生じます。急ぎの場合には速達を利用する方法もあるものの、作成後すぐに届くわけではありません。請求書が届くまでに時間がかかることは、郵送のデメリットの1つといえます。

保存スペースが必要になる

請求書は、法人の場合は原則的に7年間、個人事業主の場合は5年間(消費税の課税事業者の場合は7年間)保存することが義務付けられています。法人税法・所得税法・消費税法などで定められているルールのため、郵送した場合、所定の期間内は紙の請求書を保存しておかなければなりません。保存スペースの確保が必須となることは、請求書を郵送するデメリットです。なお、スキャナ保存で紙の請求書を保存する場合、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件に従って保存すれば、紙の請求書は破棄することが可能です。

電子帳簿保存法に則った請求書の保存方法については以下の記事を併せてご覧ください

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

郵送以外で請求書を送る方法

請求書は郵送以外の方法でも送付できます。一例として、下記の方法が活用できるでしょう。

請求書を郵送以外で送る方法

- FAX

- 郵送代行サービス

- 電子データによる送付

請求書を電子データで送付する方法としては、PDFに変換してメールで送付する方法や、請求書交付システムから送付する方法が挙げられます。

請求書交付システムを活用することで、作成した請求書データをシステム上の操作のみで取引先に送付できるためおすすめです。郵送に必要な準備や送料を削減できるほか、宛先の書き間違いや貼付する切手の代金相違といった人的ミスを防ぐ効果も期待できます。

ただし、請求書をデータで送付する場合は、電子帳簿保存法の「電子取引のデータ保存」に該当します。2024年1月1日以後にやりとりする電子取引では、原則的にデータ保存が完全義務化され、紙での保存はできなくなります。保存は「電子取引のデータ保存」の要件に従った保存が必要です。

なお、社内の作業を軽減するために、郵送代行サービスを使用する方法もあります。

請求書作成サービス「Misoca」は、オンラインから簡単に請求書を郵送することが可能です。請求書の印刷、封入、封かん、郵送はすべて自動化しています。自動化はそれぞれの作業は機械が行うため、請求書の中身を人が見るということや人為的なミスはありません。郵送が必要な際にも安心して対応ができます。

電子取引のデータ保存については以下の記事を併せてご覧ください

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

請求書の正しい郵送方法・マナーを理解しましょう

請求書を郵送する際は守るべきさまざまなマナーがあります。取引先の信用を損なうことのないよう、マナーを守って送付することが大切です。今回ご紹介したポイントや注意点を参考に、改めて請求書の送付が適切に行われているかチェックしてみてはいかがでしょうか。

請求書をどのように送付するかは、自社だけでなく送付先にも影響を与える問題となります。請求書交付システムを活用した請求書の発行・送付へと切り替えることは安心できる方法の1つです。

また、請求書の作成にかかるコストを削減することができ、請求書をわずか3ステップで簡単に作成し、さらに電子帳簿保存法にも対応している請求書作成サービス「Misoca」をぜひご利用ください。

【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者市川 裕子(ビジネスマナー監修)

マナーアドバイザー上級、秘書検定1級、ビジネス実務マナー、硬筆書写検定3級、毛筆書写検定2級、収納アドバイザー1級、など。 出版社や人材サービス会社での業務を経験。秘書業務経験よりビジネスマナーとコミュニケーションの重要性に着目し、資格・スキルを活かし、ビジネスマナーをはじめとする各種マナー研修や収納アドバイザー講師として活動。