受注とは?発注との違いや基本的な流れ、効率化する方法を解説

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

顧客からの注文や社内の連携、日々の業務効率化まで、受注業務にはさまざまな課題がつきものです。属人化やミスの発生、管理の煩雑さなど、現場で直面するリアルな問題に頭を悩ませている担当者も少なくありません。

本記事では、受注の意味や発注・売上との違い、受注生産や受注販売の基礎知識から、受注業務の基本的な流れや課題、効率化のポイントまで、順をおってわかりやすく解説します。管理の見直しやシステム導入など、実務で役立つヒントも紹介しますので、受注管理の改善を検討している方はぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

受注とは商品やサービスの注文を受けること

受注とは、顧客から商品やサービスの注文を受け付けることを意味します。対面や電話、FAX、メール、郵便、オンラインシステムなど多様な方法を用いて受注が行われています。

さらに受注業務は単に注文を受けるだけでなく、その内容を正確に把握し、後に行う納品や請求といった業務と円滑に連動させることが求められます。そのため、ミスやトラブルを防ぎ、効率的に業務を進めるには、受注情報を適切に管理するしくみが欠かせません。

受注生産とは

受注生産とは、顧客からの注文を受けてから製品を製造する生産方式です。加えて、このしくみでは在庫を持たずに生産を行うため、余剰在庫によるコスト負担を抑えられるという特徴があります。

また、顧客の要望に応じたカスタマイズがしやすく、特別仕様の製品やサービスにも柔軟に対応できる点がメリットです。ただし、生産は注文後に開始されるため、急ぎの注文には対応しにくく、納期が長くなる傾向があることも考慮しなければなりません。

受注販売とは

受注販売とは、顧客からの注文を受けてから商品やサービスを販売する方式を指します。この方式では、あらかじめ在庫として商品を用意しているため、注文を受けた際にすぐに出荷や納品が可能となる点が特徴です。

受注生産と比べて納期を短縮できるため、顧客の要望に迅速に応えられるメリットがあります。ただし、在庫管理が必要となり、需要変動への対応や保管コストの管理が課題となることも意識しておく必要があります。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

受注と発注・売上との違い

ビジネスの現場では、受注・発注・売上といった言葉がよく使われています。それぞれの用語の違いを明確に理解することで、業務の流れや管理方法もより明確になります。以下では、それぞれの意味の違いについて確認しましょう。

受注と発注の違い

受注と発注はどちらも注文の発生に関する言葉ですが、取引における立場の違いによりどちらを使うかが異なります。

受注とは、顧客から商品またはサービスの注文を受けることです。事業者が売上を確保するための起点となります。それに対して、発注は事業者が仕入先に対して商品や資材の製造や納品を依頼する行為であり、注文する側の立場となります。

このように、受注は「注文を受ける」側、発注は「注文を出す」側という明確な違いがあります。ただし、実務では受注した事業者が必要な部品や材料を別の業者に発注するケースも多く、常に一方の立場にとどまるわけではありません。つまり、受注と発注は、事業者間の取引において相互に関係するものです。

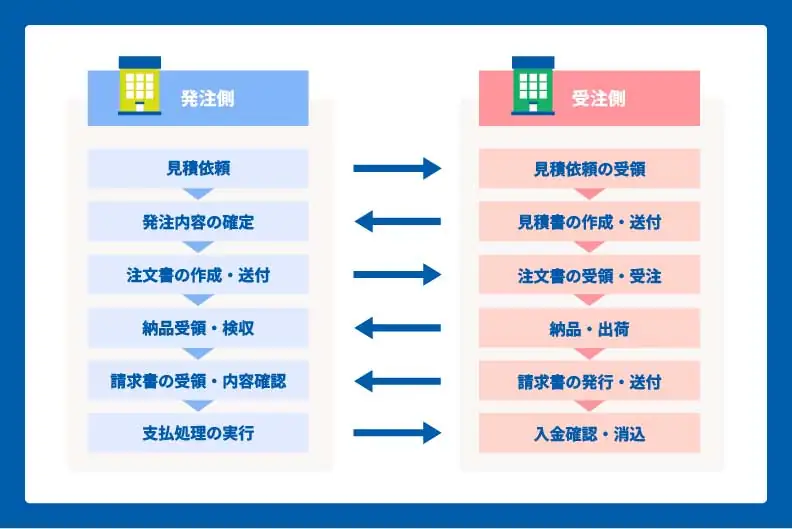

受発注業務は、商品やサービスの見積から注文、納品、入金に至るまでを一連の流れとして管理するため、それぞれの工程と役割を正しく把握する必要があります。業務が煩雑になりやすいため、属人化を避け、作業フローの標準化を図ることが求められます。

受注と売上の違い

受注と売上は混同しやすいものの、異なる意味合いで使用される言葉です。

受注とは、顧客から商品やサービスの注文を受けること自体を指す言葉であり、これは「売上が発生する可能性がある」状態に過ぎません。したがって、たとえ受注したとしても、その後の取引過程でキャンセルや変更が生じると、実際の売上につながらない場合もあります。

それに対して、売上とは受注した商品やサービスを納品し、その対価として得る金額の合計のことです。商品の納品やサービス提供が完了したことで初めて売上として計上され、事業者の収益に反映されます。

つまり、受注件数・金額はビジネス上の見込み段階のものであり、売上は取引が完了して確定した金額を計算した具体的な数字です。受注と売上を明確に区別して管理することで、経営状況を的確に把握し、将来的な事業の発展へとつなげることができます。受注と売上は、いずれも事業運営に欠かせない指標です。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

受注管理の目的

事業者間の取引を円滑に進めるには、受注情報を漏れなく把握し、関連する部署とタイムリーに共有するしくみが欠かせません。顧客である発注側から届いた注文内容を的確に確認し、製造・在庫・経理などへ迅速に伝達できれば、出荷までの工程がスムーズに進行します。

さらに、納期遅延や誤出荷といったトラブルを未然に防ぎ、顧客との信頼を維持するためにも、受注管理の精度向上はきわめて重要です。ここでは、こうした管理体制を整える際の具体的な注意点と、その導入目的をわかりやすくご紹介します。

人的ミスを防ぐ

受注業務を正確に管理することで、人的ミスを事前に防ぐことができます。特に、複数の担当者が関与する現場では、手入力の誤りや情報伝達の行き違いが起こりやすく、それが業務上のトラブルに直結するケースも少なくありません。

一度ミスが発生すると、納品スケジュールの遅延や誤出荷といった問題が連鎖的に生じ、全体の業務に悪影響を及ぼす恐れがあります。これらのリスクを最小限に抑えるには、業務プロセスを可視化して無駄を省き、受注管理システムの導入などによって運用体制を整えることが重要です。

顧客満足度が向上する

受注管理を適切に行うことで、顧客が求める商品やサービスを的確に提供する体制を整備できます。特に、一定の品質を保ちながら納期を守ることは、顧客の信頼を得るために重要なポイントです。

依頼内容に沿った納品を安定的に行えば、顧客からの信頼度が高まり、継続的な注文や新たな顧客の紹介にもつながります。顧客満足度の向上が自社・自事業の成長を後押しし、長期的なビジネス関係の構築にも寄与するでしょう。

リードタイムを短縮させる

リードタイムが長くなる背景には、在庫が適正に管理されていないことや、受注部門と他の関係部署との情報連携が不十分であることが大きく影響しています。

例えば、必要な在庫が手元に揃っていなければ、商品を出荷するまでに時間を要し、結果として納品の遅延を招く恐れがあります。また、部門間での情報のやり取りが円滑でない場合、業務プロセスにズレが生じ、進捗の遅れや確認漏れといった問題が発生しやすくなります。

これらの問題を未然に防ぐには、受注管理体制の見直しが不可欠です。在庫数や納品予定などの情報をリアルタイムで正確に把握し、それに基づいた業務遂行が求められます。こうした取り組みにより、業務の停滞を回避し、リードタイムを短縮することが可能となります。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

受注から取引完了までの基本的な流れ

取引を円滑に進めるためには、受注後の一連の流れを把握しておくことが重要です。例えば、見積の提示や注文内容の確認、納品、請求など、各工程には押さえておくべきポイントがあります。

ここでは、受注から取引完了までの基本的なプロセスを順に確認しながら、それぞれの段階で役立つ管理方法や注意点を整理していきます。

1. 見積依頼を受けて見積書を作成する

見積依頼は、顧客である発注側からの要望が口頭やメール、FAX、専用システムなどさまざまな手段で届きます。受注側は、依頼内容に基づいて製品やサービスの仕様、必要な数量、納期、原価や利益率などを社内で詳細に検討し、見積書を作成します。

こうした見積書は基本的に一度作成すれば足りますが、価格や納期、仕様などの条件変更が発生すれば複数回作成することもあります。また、見積書の発行自体が不要とされるケースも一部存在しますが、多くの場合は取引条件を明確にするために文書化されます。

見積書の書き方や請求書との違い、発行タイミングについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

2. 注文書や発注書を受領する

注文書や発注書の受領は、発注側からの正式な取引依頼を意味します。受注側は書面やシステムを通じてこれらの書類を受け取ることが多いですが、案件や契約内容によっては省略される場合もあります。取引の確定に際しては、発注書の内容を正確にチェックし、双方の認識に食い違いがないか確認する作業が欠かせません。

特に、品名や数量、納期、金額、取引条件といった基本項目を1つずつ照合することが重要です。万が一、注文内容に不明点や疑問がある場合は、早めに発注側へ確認し、誤認やトラブルの発生を未然に防ぐようにします。書類の保存や記録管理も受注業務に含まれるため、発注書や注文書をしっかり管理しておくことが後の対応を円滑にします。

3.受注処理を行う

受注処理の具体的な内容は事業によって異なりますが、注文書の内容を自事業システムへの登録や、受注伝票の作成などを行います。取引条件や納品先情報、数量などを正確にシステムへ反映することが、後工程のミス防止に直結します。

場合によっては、受注内容の確認や正式な承諾の証として顧客である発注側に注文請書を送付することもあります。注文請書は発行義務こそありませんが、取引内容の相互確認やトラブル防止の観点から、発行することを取り決めていることも多いです。注文請書の内容には、品名、数量、納期、価格、支払条件など、注文書と照らし合わせて確認した事項を記載します。

受注処理の過程では、記録管理や証跡の保存も重要です。伝票や請書を電子データとして保管することで、業務の効率化や検索性の向上も期待できます。この際、電子帳簿保存法にのっとった適切な方式で保存しなければなりません。適切な受注処理を徹底することで、業務全体の品質向上や顧客との信頼関係の維持が可能になります。

4.納品・出荷する

納品や出荷の段階では、事前に納品書や送り状を用意し、指定された納期に遅れることなく納品場所へ商品を届ける必要があります。出荷に際しては、商品内容や数量、納品先情報を納品書に正確に記載し、送り状も併せて作成することが基本です。

発注側の現場で立ち会い検収が求められる場合には、納品物の状態や数量が注文内容と合致しているかをその場で確認し、不備があれば即座に対応できる体制を整えます。この工程を怠ると、後からトラブルにつながる恐れがあるため、慎重に対応しなければなりません。

納品書の作成方法や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

5.売上処理を行う

売上が発生した時点で、速やかに会計帳簿へ記録する必要があります。売上金額や取引日などの情報を正確に帳簿へ反映させることが、財務管理や税務申告の基礎となります。

売上処理の具体的な方法は事業によって異なり、売上伝票の作成や売上台帳への記入といった事務作業が発生します。処理方法にばらつきが出ないよう、業務手順を標準化し、ダブルチェック体制を整えることも重要です。

近年では、売上処理システムと会計システムを連携させることで、業務効率化を図る事業が増えています。こうしたシステムの導入は、取引情報の自動反映や集計ミスの防止につながり、売上処理の信頼性向上や経理業務の負担軽減にも貢献します。

6.請求書を発行・送付する

請求書は、支払条件に基づき取引内容を正確に記載したもので、紙・PDF・Web請求などさまざまな形式で発行・送付されます。支払時期や送付方法は発注側との取り決めにより異なるため、合意内容に沿った形式で迅速に対応することが求められます。

請求書の発行方法には「掛売方式(締め請求・一括請求)」と「都度請求」があり、掛売方式は月末や10日ごとなど、あらかじめ定めた期間の取引をまとめて請求する方式です。一方、都度請求は納品やサービス提供のたびに発行され、どちらを選ぶかは取引内容や業種の慣習、発注側の希望に応じて決定されます。

請求書の作成や送付の詳細、注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

7.入金を確認する

入金確認は、あらかじめ定められた支払日に買手からの振り込みがあるかをチェックする重要な業務です。支払いが確認できた場合は入金消込、つまり帳簿に記載されている売掛金と実際の入金情報を照合して債権の残高を消去する作業を行います。

この際、売掛金の入金確認と消込は会計処理の一環であり、記録漏れや誤記を防ぐためにも正確な処理が求められます。銀行口座情報と会計システムが連携していれば、入金データの自動取込や照合が容易になり、人的ミスや消込漏れを防ぐことが可能です。

なお、入金消込の具体的な流れや仕訳方法などについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

受注業務でよくある課題

受注業務では、さまざまな場面で効率化や正確性が求められる一方、思わぬトラブルや業務上の課題が発生することもあります。ここからは、実務でありがちな悩みや改善するとよいポイントについて、詳しく解説していきます。

業務が属人化しがちである

近年はオンラインやメール、電話、FAXなど受注方法が多様化し、対応するための人手が追いつかない状況も見られます。こうした中で、受注業務を特定の担当者が一手に担うケースが増えると、ノウハウや対応方法が共有されず、業務が属人化しやすくなります。

特に、担当者が不在だったり、急な異動があったりする場合には、受注対応が滞るリスクが高まります。規模にかかわらず、少人数の事業所や個人事業主でも同様の問題が起こり得るため、属人化を解消する取り組みが必要です。

人的ミスが発生する

受注業務を手作業で管理している場合、入力漏れや伝票の取り違えなど、人的ミスが発生しやすくなります。そのようなミスにより納品に遅れが生じたり、誤った商品や数量で発送してしまったりすることがあります。結果として、顧客からの信頼を損ね、クレーム対応に追われ、社内リソースの無駄な消耗につながります。顧客満足度の低下を防ぐためにも、業務の標準化やシステム導入による人的ミスの予防が重要です。

在庫管理との連携が不足している

在庫を持つ商品の納品や製造を行う場合、受注管理と在庫管理の連携が十分に取れていないと、さまざまな問題が生じやすくなります。例えば、在庫情報がリアルタイムで反映されていないと、在庫切れによる納期遅延や、逆に過剰在庫の発生といったリスクが高まります。特に、受注や在庫状況を手作業で管理していると、最新の情報を見落とすケースが多くなり、出荷ミスや納品トラブルにつながることがあります。

それに対して、サービス業など役務提供を中心とした業種では、商品の在庫管理が発生しないケースもあるため、自社の業態に応じて適切な管理方法を選択することが重要です。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

受注業務の課題を解決し効率化する方法

業務の効率化を図るには、受注業務でよく起こるトラブルや非効率な手順に注目することが重要です。そのためには、自社の課題や現場の悩みを具体的に把握したうえで、業務フローやシステムの見直しを検討してみてください。効率的な受注体制を整えることで、日々の業務負担やミスを軽減し、事業全体の質を高められるでしょう。

業務フローを見直す

効率的な業務運営を実現するには、まず現在の受注業務フローを客観的に可視化し、各プロセスの無駄や課題を洗い出すことが重要です。具体的な流れや手順を明確にすることで、業務の属人化を防ぎ、誰でも対応できる体制を構築できます。

業務フローを見直すことで、従業員間での情報共有が進み、業務全体の品質向上にもつながります。こうした取り組みは、業務の標準化と効率化に向けた重要な第一歩です。

アウトソーシングする

受注業務を効率化する手段の1つとして、外部事業へのアウトソーシングが挙げられます。特に電話やFAXなどを利用した手作業での受注処理は、日々の負担が大きくなりやすいため、アウトソーシングの活用を検討できます。

業務委託先が持つ専門ノウハウにより、受注処理の品質向上やミスの削減も期待でき、繁忙期や突発的な受注増にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。自社の従業員が主業務へ集中しやすくなるのもメリットです。こうした方法は、社内リソースが限られる事業や、受注対応に多くの時間を割けない個人事業主にとって、有効な選択肢となります。

受発注管理システムを導入する

受発注管理システムを導入することで、日々の受注・発注業務を効率化し、人的ミスの削減や業務の標準化を実現できます。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を進めるうえでも、データの一元管理や帳票の電子化を実現できるシステムの活用は有効です。

例えば、「Misoca」の受注管理機能を利用すれば、見積書や受注フォームからの注文データを一括で管理でき、電話やFAXによる注文情報も簡単に追加できるため、社内で業務の進捗を共有しやすくなります。

また、仕入の発注や在庫管理も含めて一元的に管理したい場合には、販売・仕入・在庫管理に対応したデスクトップ型の「弥生販売」も有力な選択肢です。ネットワークや複数倉庫管理に対応できるグレードもあります。

事業形態や管理したい内容によって、システムを選定しましょう。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

適切に受注を管理し、顧客満足度を高めよう

受注業務は、顧客からの信頼や事業の成長に直結する重要なプロセスです。適切な受注管理を徹底することで、人的ミスや納品遅延のリスクを減らし、安定した取引や高い顧客満足につなげることができます。

効率化のためには、業務フローの見直しやシステムの導入が有効です。特にクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を活用することで、ペーパーレス化や業務負担の軽減を実現できます。受注・請求業務を簡単かつ正確に行いたい方は、ぜひ導入を検討してみてください。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。