領収書は英語でどう書く?フォーマットから宛名の聞き方まで解説

更新

「英語で領収書を発行する必要があるけれど、どうやって書けばいいのだろう?」このような疑問を抱く方は少なくないのではないでしょうか。近年、グローバルビジネスが急速に拡大しており、英語での領収書発行は身近となっています。たとえば、海外からの観光客増加に伴い、英語での領収書を求められるケースもあるでしょう。英語の領収書に間違いがあれば、顧客からの信頼を失ったり法的トラブルに発展したりするリスクがあります。本記事では、英語での領収書について、語句の意味から書き方まで具体的に解説します。

英語で領収書は何という?

まずは「領収書は英語で何というのか?」「その意味は?」といった基本事項から確認していきましょう。

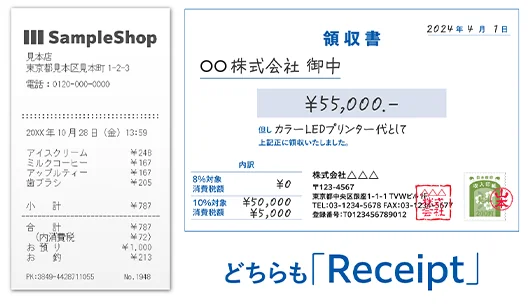

領収書=Receipt

領収書は、英語でいうと「Receipt(レシート)」です。日本語で「レシート」というと、レジから出力される感熱紙に印字されたものを連想し、「領収書」というと手書きなどのフォーマットを連想します。英語では、このような区別はありません。日本語でいうレシート・領収書はどちらも、「Receipt」です。

なお、単に「Receipt」という以外に、「Sales Receipt(セールスレシート)」という表現も、よく使われます。

Receipt の役割

Receipt(領収書)は、買い物やサービスの支払いが完了した証拠となる文書で、取引および金銭の授受があった事実を証明する証憑書類です。証憑(しょうひょう)書類は、英語で「Documentary evidence」といい、法的な効力を持ちます(詳しくは「証憑とは?証憑書類の種類一覧や意味、保存期間などを解説 」をご覧ください)。

Receiptの役割

- 金銭の授受証明:支払いが行われた事実の証拠となります。

- 税務処理:確定申告や経費計上での証しとなる文書として使用します。

- 保証・返品:商品の不具合やサービスの問題に対する対応の際に必要です。

- 紛争解決:金銭の授受に関する紛争が生じた場合、Receiptが重要な証拠となります。

とくに、日本における領収書がそうであるように、確定申告や経費計上の際、Receiptは重要です。

InvoiceとReceiptの違い

領収書・レシートと同じく証憑書類として扱われる文書に、「Invoice(インボイス、請求書)」があります。

InvoiceとReceiptの違い

- Invoice(インボイス):ビジネス取引でよく使用されます。商品やサービスの詳細、価格、支払い条件などが記載されています。

- Receipt(レシート):購入後に商品やサービスの支払いを証明するために使用されます。

小売店で商品を購入した場合や、飲食店・ホテル・タクシーなどのサービスを利用した場合には、「Receipt」が多く使われます。その一方、企業間取引では、Receiptではなく、Invoiceによって会計処理を行うケースが多く見られますどのような文書を発行すべきか迷ったときは、取引先の希望をよく聞くとともに、税理士などの専門家にもアドバイスを受けて、処理を進めましょう。

領収書の種類

領収書のフォーマットは、1つではありません。代表的な4つの種類をご紹介します。

Printed Receipt(印刷した領収書)

1つめは「Printed Receipt(印刷した領収書)」です。ExcelやWord、請求書作成ソフトなどを使って作成・プリントアウトした領収書が、これに該当します。本記事では、この後、英語の領収書の書き方を詳しく解説していきますが、この印刷した領収書を中心に取り上げます。

Cash Register Receipt(レジ出力のレシート)

2つめは「Cash Register Receipt(レジ出力のレシート)」です。飲食店や小売店などのレジスターで出力されたものです。ロールタイプの感熱紙に印字されます。これは、日本の店舗で購入したときに受け取る「レシート」と同じタイプです。

Handwritten Receipt(手書きの領収書)

3つめは「Handwritten Receipt(手書きの領収書)」です。日本では、「レジから出力されたレシートよりも、手書きの領収書のほうが正式」という感覚を持っている人がおり、レジ出力のレシートの代わりに手書きの領収書を求める習慣があります。しかし、海外ではこのような習慣はあまり見られません。Handwritten Receipt(手書きの領収書)は、出張中の販売員など手書きせざるを得ない場面で利用されます。

Packing Note(納品書)

4つめは「Packing Note(納品書)」です。ECサイトなどオンラインビジネスでは、発送時に商品と一緒に「納品書 兼 領収書」として、領収書と納品書が兼用となった文書を同梱するケースがあります。 納品書の英語の書き方は「 納品書は英語で何という?記載事項や商品と同梱する際の注意点を解説」で解説していますので、あわせてご覧ください。

英語の領収書のフォーマット

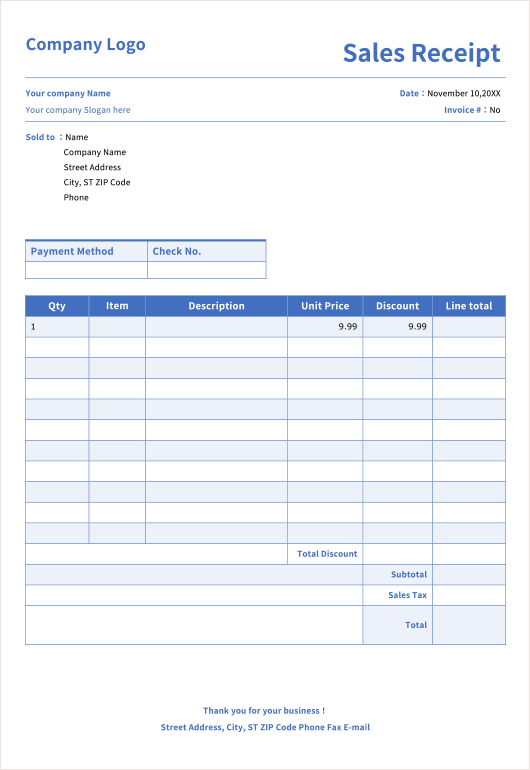

ここからは、具体的なフォーマットを見ていきましょう。

先ほど述べた4種類の領収書のうち、「Printed Receipt(印刷した領収書)」に焦点を当てて、解説していきます。

英語の領収書のテンプレート

英語の領収書のテンプレートを入手したい場合、[Receipt Template]といった語句で検索すると、さまざまなサイトがヒットします。

自社の商品・サービスや用途に合うテンプレートを探し、必要であればカスタマイズして準備しましょう。

以下で、構造を確認しておきます。

-

1.ヘッダー

-

2.本文

1. ヘッダー

まず、ヘッダーの部分には、以下を記載します。

- 領収書の発行者:商品・サービスの販売者、提供者の名称や住所

- 日付:金銭の授受が行われた日

- 宛名:金銭の支払いを行った人や組織の氏名または名称

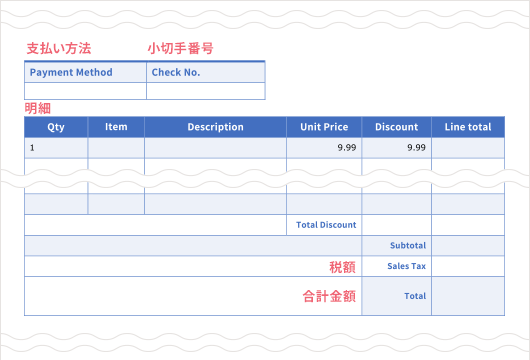

2. 本文

次に本文には、以下が記載されます。

- 支払い方法

- 小切手番号(小切手支払いの場合)

- 明細

- 税額

- 合計金額

それぞれの詳細な書き方は、次章に続きます。

英語の領収書の記載項目

続いて、領収書の記載項目を6つのパートに分けて、見ていきましょう。

-

1.発行者(Issuer)

-

2.宛名(Sold to)

-

3.日付(Date)

-

4.支払い方法(Payment Method)

-

5.明細(Item/Service Description・Price)

-

6.税金(Tax)と合計金額(Total)

1. 発行者(Issuer)

1つめは「発行者」です。まず、領収書の発行者(金銭を受け取った商品やサービスの提供者)の名称を明記します。これにより、領収書の受領者は、誰から商品やサービスを受け、誰に対して支払いを行ったのかを明確にできます。ビジネス取引では、発行者の情報が法的な証拠ともなるため、重要です。

- 記載例

-

Issuer: △△△Corporation

Address: 0-0-0 Ginza, Chuo-ku, Tokyo

Postal Code: 123-4567

Phone Number: +81 3-XXXX-XXXX

Email Address: mailinfo@XXX.co.jp

- ※「△△△株式会社 〒123-4567 東京都中央区銀座0-0-0 TEL:03-XXXX-XXXX メール:mailinfo@XXX.co.jp」の場合

のちに、提供した商品・サービスに問題が起きたときの問い合わせ先としても機能するよう、電話番号やメールアドレスも明示しておくとよいでしょう。

2. 宛名(Sold to)

2つめは「宛名(Sold to)」です。宛名の記載が必要かどうかは、領収書の受け取り手の用途によります。領収書を郵送する場合など、相手の情報を把握できている場合には、明記しておきましょう。飲食店や小売店など、相手の情報がわからないときは、宛名をどうするか尋ねて、要望にあわせて対応します。

- 記載例

-

Sold to:

◯◯◯ Corp

John Smith

- ※「◯◯◯社 ジョン・スミス様」の場合

敬称

英語圏では、敬称なしで宛名を記載することが多く、敬称がなくても一般的に問題ありません。より丁寧な印象にしたい場合には、「Mr. John Smith」のように、敬称をつけるとよいでしょう。

宛名の聞き方

「領収書の宛名を、どうしますか?」と相手に聞きたいときには、「How would you like your name to appear on the receipt?(領収書に、どのように名前を表記しますか?)」と尋ねます。

聞き取りが難しい場合は、ペンとメモ帳を渡して、「Could you write it down here, please?(こちらに書いていただけますか?)」と依頼しましょう。

3. 日付(Date)

3つめは「日付(Date)」です。日付は、領収書への記載が必須であり重要です。金銭の授受が実際に行われた日を明記します。書き方は、日本でよく使われる「YYYY/MM/DD(例:2024/11/10)」の形式で書いても、間違いではありません。ISO 8601という国際規格に準拠しているためです。しかし、英語圏の人々の多くは、この形式に慣れていないことに注意が必要です。アメリカの場合、日付は「MM/DD/YYYY」の形式となります。

- 記載例:2024年11月10日の場合

-

Date: 11/10/2024

上記の形式は、アメリカで広く採用されていますが、ほかの国や地域では異なる日付形式が用いられることがあります。必要に応じて、カスタマイズしてください。たとえば、イギリスでは「DD/MM/YYYY」(アメリカとは月と日が逆)が一般的です。また、月を数字で省略せずに書く(例:November)と、よりフォーマルな印象となります。

- 記載例

-

アメリカ式:11/10/2024(月日年の順)

イギリス式:10/11/2024(日月年の順)

アメリカ式:November 10, 2024(月を省略しないバージョン)

イギリス式:10 November 2024(月を省略しないバージョン)※イギリスはカンマ不要

慣れていない方には戸惑いやすいポイントですが、迷ったら「November 10, 2024」または「10 November 2024」の書き方を選ぶとよいでしょう。月と日を取り違えるリスクを減らせます。

4. 支払い方法(Payment Method)

4つめは「支払い方法(Payment Method)」です。どのような方法で金銭の授受が行われたか、明記しておきましょう。

- 記載例:現金払いの場合

-

Payment Method: Cash

以下は一般的な支払い方法のリストです。

- Cash:現金

- Credit Card:クレジットカード

- Debit Card:デビットカード

- Mobile Payment:モバイル決済(Apple Pay、Google Payなど)

- Gift Card:ギフトカード

- Check:小切手

- Bank Transfer:銀行振り込み

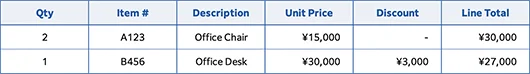

5. 明細(Item/Service Description・Price)

5つめは「明細(Item/Service Description・Price)」です。商品やサービスの詳細を、具体的に記載します。商品名だけでなく、数量・単価・小計なども詳細に記載することが推奨されます。

項目の意味は、以下のとおりです。

- Qty:数量

- Item#:商品番号

- Description:商品やサービスの説明

- Unit Price:単価

- Discount:割引

- Line Total:行合計

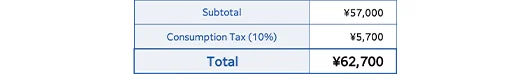

6. 税金(Tax)と合計金額(Total)

6つめは「税金(Tax)と合計金額(Total)」です。明細の最終行に、税金と合計金額を記載します。

日本国内における消費の場合には「消費税」が加算されます。消費税はConsumption Taxです。税率がわかるように、カッコ書きで書き添えるとよいでしょう。金額は、通貨がわかるようにしておくことも大切です。円で決済した場合には「¥」を金額の前につけておきます。

補足:署名は必須ではない

一般的には、Receiptへの発行者の署名は必須ではありません。たとえば、アメリカでは、Receiptに署名がなくても、証拠書類として成立します。これは、日本における領収書やレシートに押印がなくても、確定申告の資料として効力を持つのと同様と捉えられます。小売業やサービス業などにおける日常的なReceiptでは、基本的に署名なしで問題ありません。

ただし、署名は必須ではないものの、あるとその文書の正当性や信頼性が高まる場合があります。とくに、高額な取引や契約に関連する書類では、その傾向が強まります。詳細は業種や状況、相手先の国や地域によって異なる場合があるため、個々の判断が必要です。

適切に英語の領収書を作成するポイント

最後に、英語の領収書を作成する際に留意したいポイントを5つ、お伝えします。

-

1.法的な要件を満たすようにする

-

2.英訳ツール・添削ツールを活用する

-

3.明瞭かつ簡潔に記載する

-

4.通貨と税率を明示する

-

5.店頭での対応は英語の領収書を事前準備しておく

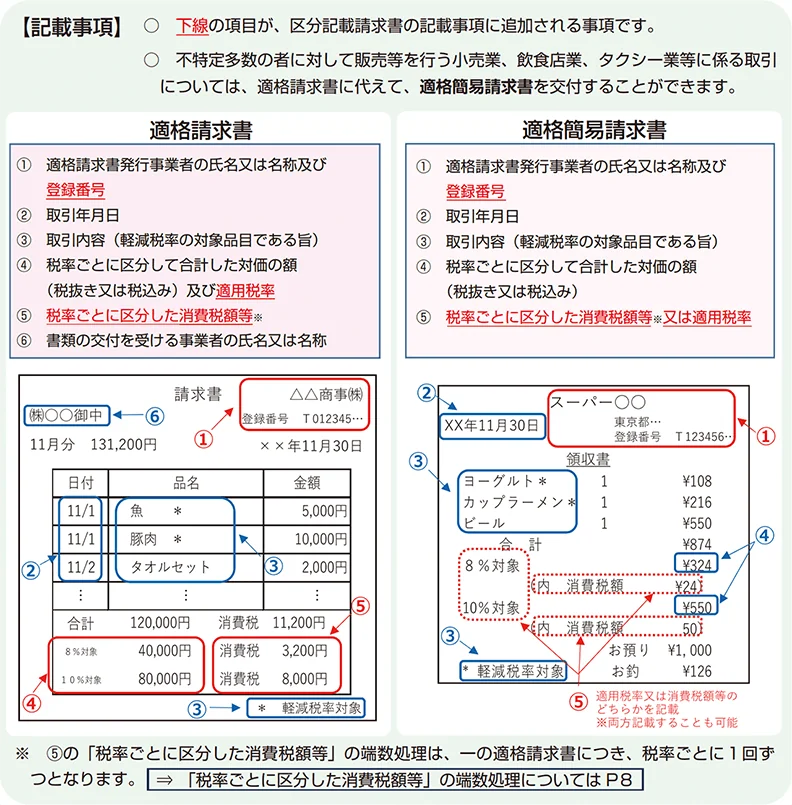

法的な要件を満たすようにする

1つめのポイントは「法的な要件を満たすようにする」です。

日本の場合、所得税法上では、金銭の授受の事実を証するものであることが必要ですが、細かな要件は定義されていません。

一方、消費税法上は適格請求書(領収書を含む)の要件が明確に定められています。迷ったときには、適格請求書のガイドラインを参考にするとよいでしょう。

領収書の書き方については「【領収書の書き方】初心者向け!金額の記入例や手書き方法を見本付きで解説」にて解説していますので、あわせてご覧ください。

英訳ツール・添削ツールを活用する

2つめのポイントは「英訳ツール・添削ツールを活用する」です。前述のガイドラインに沿った内容を適切に英訳するためは、ツールを利用すると便利です。

明瞭かつ簡潔に記載する

3つめのポイントは「明瞭かつ簡潔に記載する」です。領収書に記載する商品やサービスの名前は、誤解が生じないよう、明確な表現を選んでください。数量や、重量の単位(g、kgなど)も省略せずに、明記しましょう。

明瞭な記載は、領収書を法的な文書として有効に機能させるために、必要です。透明性は、顧客から信頼を得るためにも重要です。信頼を構築することが、リピート購入へつながります。

通貨と税率を明示する

4つめのポイントは「通貨と税率を明示する」です。英語の領収書は、通貨(円決済であれば「¥」または「JPY」)を明記するようにします。また、消費税の金額や税率を明記しておくことも大切です。

日本では、10%または8%の消費税が上乗せされることは共通認識ですが、海外観光客の場合には、知識がない場合もあります。税額や税率を明確に記載することで、誤解を防ぎましょう。

店頭での対応は英語の領収書を事前準備しておく

5つめのポイントは「店頭での対応は英語の領収書を事前準備しておく」です。たとえば、日本語の読めない方が多く訪れる店舗では、あらかじめ英語の領収書を準備しておくと、スムーズに対応できます。

前述したExcelやWord形式の領収書に、発行者名などの共通事項を入力したものを印刷して、レジカウンターにストックしておくとよいでしょう。

カスタマイズ可能な日本語の領収書テンプレートは、領収書の無料エクセルテンプレートからダウンロードするのがおすすめです。80種類以上のさまざまなデザインから選択できます。

日本語の領収書がメインとなっているビジネスであれば、領収書作成ツールの活用で業務を効率化できます。

おすすめの領収書作成サービス:Misoca

まとめ

本記事では「英語の領収書」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

領収書は法的効力を持つ証憑書類であり、主として以下の種類があります。

- Printed Receipt(印刷した領収書)

- Cash Register Receipt(レジ出力のレシート)

- Handwritten Receipt(手書きの領収書)

- Packing Note(納品書)※領収書兼用の場合

領収書の書き方を項目ごとに詳しく解説しました。

-

1.発行者(Issuer)

-

2.宛名(Sold to)

-

3.日付(Date)

-

4.支払い方法(Payment Method)

-

5.明細(Item/Service Description・Price)

-

6.税金(Tax)と合計金額(Total)

適切に英語の領収書を作成するポイントとして、以下が挙げられます。

- 法的な要件を満たすようにする

- 英訳ツール・添削ツールを活用する

- 明瞭かつ簡潔に記載する

- 通貨と税率を明示する

- 店頭での対応は英語の領収書を事前準備しておく

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。