領収書は手書きでもOK!書き方のポイントや作成時の注意点

監修者: 高崎文秀(税理士)

更新

日々の取引の中で発行される領収書は、金銭のやり取りが生じたことを証明するために必要な書類です。帳票保存の電子化が進んでいる現代でも、手書きによる領収書の発行を求められる機会は多くあります。本記事では領収書に必要な記載事項を、インボイス制度に対応するための項目と併せて解説しています。注意点もまとめていますので、領収書作成時に慌てないよう、ぜひ参考にしてください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

領収書は手書きでも問題ない

民法では、金銭のやり取りが発生した際に領収書の発行を求められた場合は、金銭を受け取った側は発行する義務があると定められています。しかし領収書の形式や書式には決まりが設けられていないため、必要な項目が記載されていれば、領収書の発行者が受け取り手の希望とは関係なく自由に形式を設定できます。

企業によっては、経費申請の際にレシートタイプの領収書ではなく、手書きの領収書でなければ認めないケースもあります。そのため、領収書発行時に受け取り手から、手書きの領収書を求められることも少なくありません。印刷して発行するより少し手間はかかりますが、会社で「手書きの領収書を発行しない」というルールがないのであれば、取引を円滑に進めるためにも受け取り手の要望に合わせて対応していく必要があります。

領収書を手書きで発行する際には、あらかじめテンプレートを用意していてもよいですが、特に形式にこだわりがなければ、文房具店などで市販のものを購入しておくと安心でしょう。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

領収書を手書きする際の書き方

上で述べたように、領収書は必要な項目が記載されていれば、自由な形式で発行できます。用意している領収書を切らしている場合や、出先で急に領収書を発行しなければならなくなった場合でも、白い紙が手元にあれば、慌てることなくその場で領収書の発行が可能です。

いざというときのために、領収書発行に必要な項目を把握しておきましょう。

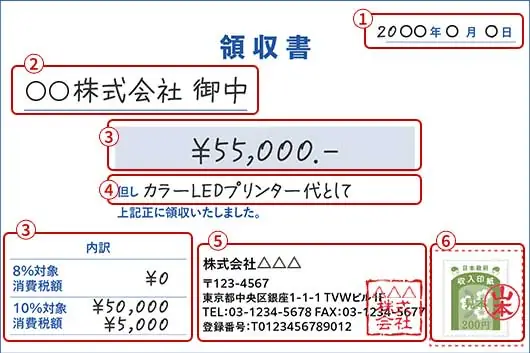

1. 領収書の発行日

支払日を証明するため、必ず発行日を記載します。この日付は、実際に金銭のやり取りが発生した日を記載します。取引の性質上、領収書の発行が後日になる場合であっても、発行日は領収書を発行した日ではなく「金銭のやり取りがあった日」を記載します。

また、発行日は必ず年月日を記載します。「20XX/XX/XX」や「20XX年XX月XX日」など、記載方法や西暦、和暦どちらを使用するのかは自由ですが、記載ミスを防ぐためあらかじめルールを決めておきましょう。

2. 宛名

宛名は、領収書を受け取る会社や人の名前を入れます。書かなければならないという決まりはありませんが、できるだけ受け取り手に宛名を尋ね、正式名称で正しく記載しましょう。宛名が会社名の場合、前株か後株かを必ず確認し、「株式会社」を(株)と略さずに記載します。

宛名を「上様」と省略したり、空欄にしたりする場合もありますが、正式名称で記載しているよりも証憑書類としての信頼性が下がります。宛名を省略したり表記にミスがあったりすると、その領収書が経費として認められない可能性が生じるため、注意が必要です。

必要に応じてメモを用意し、受け取り手に宛名を書いてもらって確認しながら正確に記載するとよいでしょう。

3. 金額

領収書において一番重要な項目です。取引でやり取りした金額の合計を記載します。消費税の内訳の記載も必要です。軽減税率対象のものが含まれている場合は「*」などの記号を付けてわかりやすく明記します。

金額を記載するときは、改ざんを防ぐための工夫が必要です。

数字を3桁ごとに区切り、前後はスペースを空けずに記号や文字で挟みます。記載する数字を増やして改ざんできないよう、全体的に間隔を空けないように記載しましょう。

例)¥5,000- 金500,000也

4. 但し書き

取引の内容を示すもので、こちらも領収書発行には欠かせない項目です。「お品代」という記載がよく使われていますが、詳細がわからず望ましくないため、受け取り手から希望がなければ避けましょう。「文房具代」「宿泊代」のように、内容がすぐにわかるよう具体的な内容を書き入れることが大切です。

5. 発行者に関する情報

領収書を発行した者の情報を書き入れます。最低でも住所と名称、例えば店舗名や会社名、個人事業主であれば氏名や屋号などの記載が必要です。店舗のスタンプや社判があれば使用しても構いません。自分で領収書を印刷して手書きで使用する場合は、あらかじめ発行者の情報を盛り込んでおくと発行時の手間を省けます。

発行者の押印は法律上必須ではありませんが、偽造防止の観点から押印することがおすすめされています。また、押印を省くことを失礼だと感じる人もいるため、特に社内で規定がなければ、発行者情報には捺印もセットと考えた方がよいでしょう。

こちらで押印の必要性や、使用する捺印の形・色について解説していますので、参考にしてください。

6. 収入印紙

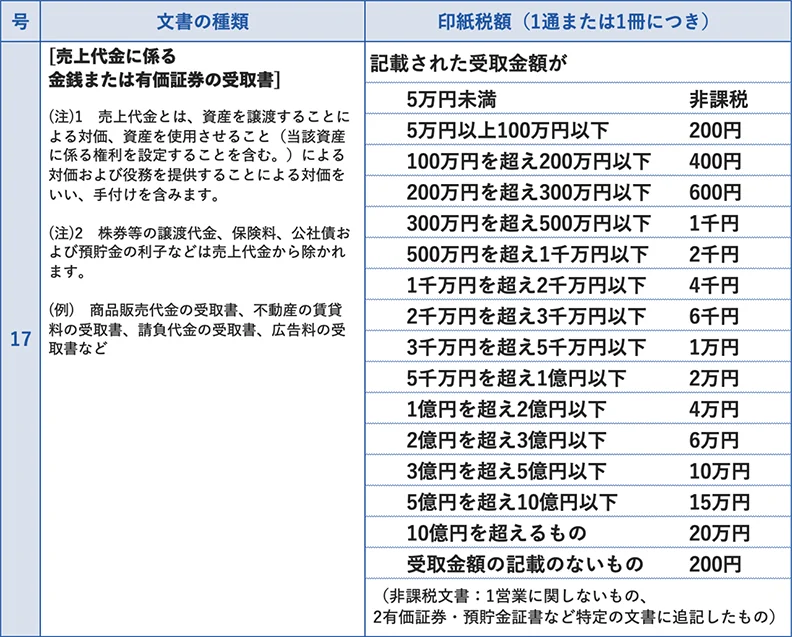

領収書の金額が税抜き5万円以上の場合は、収入印紙を貼って消印を押す必要があります。貼り忘れてしまう、印紙の金額が足りないなどの場合は印紙税の納付漏れとなってしまうので、決して不備のないようにしましょう。また、消費税額を区分しないなど消費税がいくら含まれているかわからない状態で、消費税を含めて5万円以上となる領収書を作成すると、税抜きで5万円以下であっても収入印紙が必要になる点にも注意が必要です。

印紙の金額は領収書の記載金額によって変動するので、下記を参考にしてください。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

手書きの領収書を適格請求書(インボイス)として発行する際のポイント

2023年10月からインボイス制度が開始され、領収書の発行ルールも変更となりました。手書きの領収書も必要事項が記載されていれば、適格請求書として発行することが可能です。

適格請求書を発行する場合は、以下3つの記載事項が追加として必要になります。記載漏れのないよう注意しましょう。

-

1.適用税率

「8%対象」「10%対象」など、領収書内の適用税率を項目ごとに明記します。対象となる税率はすべて項目ごとに分けて明記しましょう。

-

2.区分ごとに記載した消費税額など

税率ごとに項目を分け、合計した金額に該当する消費税率を掛けてまとめたものを記載します。端数の「切り捨て」「切り上げ」などの処理については、発行者の任意の方法で行います。区分ごとに処理の方法が異ならないよう、ルールを決めておく必要があります。

個々の商品を個別に消費税額を計算して合計するのは誤った方法で、領収書として認められません。必ず項目ごとに合計してから、税率を掛けて計算するように注意しましょう。

-

3.発行者の適格請求書発行事業者登録番号

いわゆる「インボイス番号」と呼ばれる、国から適格請求書発行事業者に割り当てられたT +13桁の番号を指します。領収書内であれば特に記載箇所は決められていませんが、発行者の情報の近くに併記するのが一般的です。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

手書きの領収書を発行するときの注意点

手書きでの領収書発行の際、必要な項目がきちんと記載されていても、作成した内容に誤記載があったり、正しい方法で発行されていなかったりすると、領収書として機能しなくなってしまいます。その場合は破棄して一から発行しなおす必要があるだけでなく、不備があった領収書を受け取り手から回収し再発行することで、受け取り手にも時間と迷惑を掛ける可能性があります。万が一にも誤った領収書を発行しないよう、細心の注意を払うことが必要です。

手書きで発行する際の注意点をまとめたので、作成時のミスがないよう参考にしてください。

二重で発行しない

領収書は二重で発行してはなりません。一度レシートを発行した後で、手書きでの領収書の発行を求められると、誤って二重で発行してしまう場合があるので注意が必要です。このような場合には、一度発行したレシートをその場で回収することで、二重発行を防げます。

また、クレジットカードによる支払いの場合は、領収書の発行は不要です。通常であれば印紙が必要となる税抜き5万円以上の取引であっても、クレジットカード払いであれば領収書は不要ですので覚えておきましょう。ただし、この場合は領収書に「クレジットカード決済」の旨を記載しておくことが望ましいです。

間違えたら破棄して書き直す

手書きの領収書は書き間違いに注意しながら作成しましょう。万が一書き間違えた場合、二重線や訂正印で修正しないようにしましょう。信頼性を疑われ、領収書として機能しなくなる可能性があるため、手間でも破棄して書き直す必要があります。

作成の際には、日付・金額・宛名などを受け取り手と確認して、誤りがないように注意しましょう。

収入印紙を正しく貼付する

税抜き5万円以上の領収書では、収入印紙を正しく貼付する必要があります。「収入印紙を貼付するのを忘れてしまった」「印紙の金額が不足していた」「消印を押し忘れた」などの不備があると、印紙税の納付漏れとなります。この場合、不足している印紙税額の3倍の「過怠税」を徴収されることになるため、不備が起こらないよう注意しましょう。貼り付ける印紙の金額は、領収書に記載する金額により変動します。印紙を貼る前に、必要な金額の印紙を用意できているかよく確認することが大切です。

領収書の収入印紙について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

手書きの領収書を発行する際は書き方に注意!

請求書や領収書の電子化が進んでいる現代でも、まだまだ手書きの領収書は利用されています。求められたその場で手軽に発行できるのは便利ですが、必要項目や印紙の有無など、決まりがあるため注意が必要です。ミスがないよう、領収書を発行する際は受け取り手ともよく確認しながら進めましょう。

特にインボイス制度に対応した領収書は、税率ごとに消費税額を計算しなければなりません。金額に間違いがあると、領収書を一から作成しなおす手間がかかるため、可能であれば取引の前に見積書や請求書を作成しておきましょう。見積書の作成には、必要な項目やインボイスに対応した発行も可能な「Misoca」がおすすめです。

【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役

早稲田大学理工学部応用化学科卒

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。