確定申告の期限は?間に合わない場合の対処法や注意点を解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

更新

確定申告書の提出期限は、通常は毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。しかし、2024年分のように確定申告期限が通常とは変わる年もあるため、注意しなければいけません。では、2024年分の確定申告の期限はいつで、期限に間に合わない場合はどのように対処すればいいのでしょうか。

ここでは、確定申告の期間や手続きの方法、ペナルティのほか、期限に間に合わなかったときの対処法と注意点などについて解説します。

2024年分の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)まで

2024年分に生じた所得に対する確定申告期間は、2025年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。期間中に確定申告書の提出と所得税の納税を行いましょう。

通常の確定申告期間は、例年2月16日から3月15日までです。この期間中に、前年1月1日から12月31日までに生じた所得とそれに対する所得税の額を計算して申告します。しかし、2025年は2月16日と3月15日がどちらも土日に重なることから、通常とは異なる申告期間となります。確定申告期間の開始日や期限日が土日や祝日と重なった場合は、翌平日が期日になるため、注意してください。

なお、万が一確定申告期間を過ぎてしまった場合でも、申告は可能な限り速やかに行わなければなりません。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告の提出方法と期限は?

確定申告は、期限内の申告と納税が義務付けられています。また、確定申告の提出方法によって、書類の提出期限は異なります。提出方法と書類の提出期限について見ていきましょう。

e-Taxで提出する場合

e-Taxで確定申告書を提出する場合、期限日の23時59分までに送信すれば期限内の提出になります。ただし、e-Taxで電子申告を行うには事前登録と、マイナンバーカードおよびマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(もしくは、ICカードリーダー/ライター)が必要です。手持ちのスマートフォンが、マイナンバーカードの読み取りに対応しているか事前に確認をしておきましょう。

なお、2025年1月からはスマートフォン用の電子証明書への対応がスタートしました。これは、申告時にわざわざマイナンバーカードを読み取らなくても、スマートフォンだけでe-Taxを利用できるようになるシステムです。ただし、事前準備でマイナンバーカードを所有していない方は利用できません。スマホ用電子証明書の利用を希望する方は、事前にマイナポータルアプリから、スマートフォン用の電子証明書の利用申請・登録を行っておきましょう。

e-Taxについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

税務署窓口に持参して提出する場合

税務署窓口では、平日17時まで窓口で確定申告書を提出できます。閉庁時間中は、時間外収受箱に投函して提出することも可能です。期限日の夜間に投函した場合でも、期限内提出とみなされます。

なお、2024年12月までは、税務署窓口で提出した際に収受日付印を押した控えを受け取れました。しかし、この制度は2025年1月に廃止されたため、申告書の正本のみを提出し、控えを持参する必要はありません。しかし、申告書の控えは、融資を受ける際に金融機関に提示したり、住宅を借りる場合など、所得の証明に使用する機会も多い書類です。そのため、自身で提出日などを記録したうえで、保存しておきましょう。

郵送で提出する場合

郵送での提出の場合は、期限日の消印が押されていれば有効になります。そのため、期限日に投函する場合は、窓口で消印を押してもらうと安心です。

ただし、郵便局によって営業時間が異なるため、最寄りの郵便局の営業時間を事前に調べておくことをおすすめします。また、提出期限が迫っている場合は、ポストに投函するのではなく、郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」として送る方法であれば、消印が押されているかの確認もできるので便利です。

郵送による確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告の期限を過ぎた場合のペナルティは?

万が一、確定申告の手続きが期限までに間に合わなかった場合でも、確定申告ができなくなるわけではありません。期限を過ぎた場合は、申告期限を過ぎてからの申告である期限後申告をできるだけ早く行う必要があります。期限日からの日数に応じたペナルティを受ける可能性があるため、速やかに申告を行うことが大切です。ペナルティの種類について見ていきましょう。

無申告加算税が課せられる

無申告加算税は、確定申告を期限までに行わず、納めるべき税金を納付しなかった方に対して課せられる税金です。

そもそも確定申告は、1年間の所得と所得税額を申告し、税金を納付するものです。そのため、期限内に確定申告をせずに税金を納めなかった方は、納めるべき税金に対して無申告加算税が課せられます。なお、税務調査が入ってしまった後には無申告加算税の税率は高くなり、調査着手後ですと無申告加算税の税率は下記のとおりとなります。

無申告加算税の税率

| 50万円までの部分 | 15% |

|---|---|

| 50万円を超え300万円までの部分 | 20% |

| 300万円を超える部分 | 30% |

無申告加算税は、あくまでも支払うべき税金に対して課せられるもので、「納税すべき金額はないが確定申告が遅れてしまった」という場合は発生しません。例えば、予定納税などによって追加で納付すべき所得税額がない個人事業主の場合、確定申告が遅れたとしても無申告加算税の負担は不要です。また、納めるべき税額が1万円未満の場合や無申告加算税の額が5,000円未満の場合には、無申告加算税はかかりません。

一方、期限後申告であっても下記の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税は課されません。

期限後申告であっても無申告加算税が課されない場合

- その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること

- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること

なお、一定の場合とは、次のいずれにも該当する場合です。

期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合

- その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること

- その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

延滞税が課せられる

延滞税は、税金の納付が遅れた場合に課せられる税金です。所得税は、本来、確定申告期限までに支払うものです。確定申告の遅れによって納税にも遅れが出た場合、納付した日までの延滞税も同時に納付が必要となります。

延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。納期限の翌日から2か月を経過した日以後は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合(各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合のことです。2025年の延滞税特例基準割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.4%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年8.7%とされています。

さらに、住民税についても延滞金が課せられる可能性もあるため、注意が必要です。住民税は確定申告の内容を基に決まるため、確定申告が遅れれば住民税の申告も遅れていることになり、納税が遅れた分の延滞金を支払わなければなりません。住民税の延滞金の税率は、地方自治体によって異なります。

ただし、延滞税は必ずかかるわけではありません。所得税の場合、納税が遅れた本税が1万円未満なら延滞税はかかりません。延滞税自体の額が1,000未満の場合も延滞税はかからないことになっています。また、計算された延滞税の額のうち100円未満の部分は切り捨てになります。もちろん確定申告が遅れただけで納付すべき税額がない場合も延滞税は課されません。

青色申告特別控除の金額が10万円になる

確定申告の期限に遅れた場合、青色申告特別控除の金額が10万円になります。

青色申告特別控除とは、青色申告で所得税の確定申告を行う個人事業主が利用できる制度です。65万円、55万円、10万円いずれかの金額を利益から控除して所得額を計算できます。控除額が大きいほど節税効果も大きくなりますが、利用条件は厳しくなります。

なお、65万円や55万円の青色申告特別控除には「確定申告期限内の申告」という条件があるため、期限後に申告をした場合は適用されません。しかし、10万円の青色申告特別控除の適用は可能なので、確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも忘れずに申告を行いましょう。

青色申告特別控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

法人の場合は青色申告の承認が取り消される

法人の場合は、2期連続で確定申告期限を守らなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。一方、個人事業主の場合は、青色申告の承認は取り消されません。

ただし、帳簿を正しく付けていなかったり、悪質な隠蔽を行っていたりしていると判断された場合には、青色申告の承認が取り消されることもあります。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告が期限内に間に合わない場合の対処法

確定申告が期限内に間に合わなかった場合でも、できるだけ早く期限後申告と納税を行いましょう。特に、納税が必要な場合、本来納めるべき税額が多いほど無申告加算税が高額になります。そのうえ、期限を過ぎた期間が長いほど延滞税が高額になっていくため、早めの申告が大切です。

ただし、納税については一定の要件を満たす場合、猶予制度などが設けられています。一度に納付をすることにより事業の継続や生活が困難になったり、災害で財産を損失した場合など特定の事情があったりして早めの納税が難しいときは、期限後申告や納税を自己判断で遅らせるのではなく、猶予制度や延納制度を利用するのがおすすめです。

きちんと手続きを行うことで、税務署に正しい期限後申告の予定や納税の意思を示すことができます。

猶予制度

猶予制度は、申告期限内に納税が難しい場合に申請することで、原則として1年以内に限り、分割して納税することができるようになる制度です。猶予制度が認められる可能性があるケースは下記のとおりです。

猶予制度が認められる可能性があるケース

- 災害や盗難による財産被害を受けた

- 本人や家族が病気にかかったりケガをしたりした

- 事業の廃業や休業があった

- 事業に著しい損失があった

- 上記に類する事実があった

- 本来の納期限から1年以上経過後に、修正申告などによって納税すべき金額が確定した

上記のいずれかに該当して、納税が困難だと認められた方が「納税の猶予申請書」を納付すべき国税の徴収を担当する国税局または税務署へ提出し(e-Taxでの申請も可能)、なおかつ原則として不動産や自動車などの担保の提供を行える場合は、猶予制度が適用される場合があります。ただし、猶予を受ける事情によっては、災害などの証明書などが別途必要なこともあります。

なお「猶予を受ける納税額が100万円以下」「猶予期間が3か月以内」「担保にできる財産がない」といった場合は担保が不要です。

また、具体的な猶予期間や猶予の内容は、申請者の財産や収支の状況などによって決まるほか、猶予を受けた税額は原則として猶予期間中に毎月分割納付します。いずれにせよ、詳細は状況を税務署が確認したうえで決まるため、納税が困難な場合は早めに税務署へ相談を行うことが大切です。

延納制度

延納制度は、特別な届出や申請をしなくても納税期限の延長をすることができる制度です。納税期限日までに、本来納めなければならない税額の2分の1以上を納税する必要がありますが、残額は後日の納税が認められます。

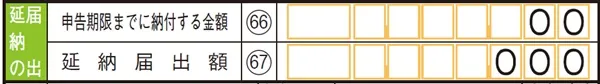

延納制度を利用したい場合は、確定申告書の第一表「延納の届出」欄に、確定申告期限までに納付できる金額と後日納付する金額を記入して提出することで手続きが完了します。

確定申告書 第一表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

なお、延納した金額は、確定申告をした年の5月31日までに納税することが必要です。なお、延納している間は年0.9%の割合で利子税がかかるため、できるだけ早く納税しましょう。

つまり、延納制度を利用すると利子税がかかり、利用しないと延滞税がかかりますが、上記のとおり「利子税の割合<延滞税の割合」とされていますので、状況に応じて延納制度の活用も検討することをおすすめします。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告の期限後に修正したい場合の対処法

確定申告の内容が間違っていたときは、訂正して申告する必要があるため、確定申告の期限内に気付いたら再度確定申告書を提出します。しかし、確定申告の期限後に内容の間違いに気付いたときは、修正申告や更正の請求が必要です。

本来の税額よりも少なく申告してしまった場合

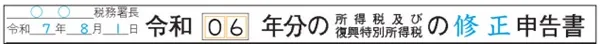

正しい税額よりも少ない金額で所得税の申告をしてしまった場合は、修正申告の手続きを行います。修正申告は申告書 第一表と申告書 第二表を使いますが、用紙上部に「確定申告書」ではなく「修正申告書」と記入します。また「種類」欄の「修正」の文字に丸を付けてください。

確定申告書 第一表

表題

「種類」欄

-

※国税庁「所得税の確定申告書の手引き

」より

修正申告をする際は、青色申告決算書や収支内訳書も正しい内容で改めて作成したうえで、修正後の決算書や収支内訳書をもとに正しい申告書を作成します。

なお、以前は修正申告時に申告書 第五表を提出していましたが、2022年分以降から第五表はなくなりましたので、申告書第一表の該当項目を使用します。また、修正申告は税務署などによる増額更正が行われるまでの期間までしかできないため注意が必要です。

納税が遅れるほど延滞税が増えるため、修正申告によって新たに納税することになった金額は、修正申告書を提出する日までに納めましょう。

本来の税額よりも多く申告してしまった場合

利用できる控除の見落としといった理由で、本来の税額よりも高い金額で申告と納税をしてしまった場合は更正の請求を行います。更正の請求はあくまでも請求のため、認められるかどうかは請求内容に応じて税務署が判断し、認められた場合は減額更正という手続きが行われ、納めすぎた税金が還付されます。

なお、更正の請求ができるのは原則として法定申告期限から5年以内のため、慌てて申告をする必要はありません。ただ、5年以上経過すると請求できなくなるほか、更正の請求には間違いが生じた理由の申告や根拠を示す書類などの提出が必要です。

更正の請求については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

還付申告は確定申告期間以外でも提出できる

還付申告は、納税が必要になる通常の確定申告とは異なり、申告する年の1月1日から5年間申告できます。還付申告とは、確定申告をする義務を負っていない方が行う申告です。払いすぎた税金がある場合、還付申告をすることで所得税の還付を受けられます。2024年の所得に関する申告であれば、2025年1月1日から申告可能です。

例えば、勤務先で年末調整を受けた会社員は、医療費控除や寄附金控除などについて還付申告をすると税金が戻ってきます。年末調整で申告できない控除の適用を受けたい方や、年末調整で控除の申告漏れがあった方は、還付申告を検討しましょう。

なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必須です。一度確定申告をすれば、翌年からは年末調整で申告できます。

確定申告でしか申告できない主な控除

- 医療費控除

- セルフメディケーション税制

- 寄附金控除

- ふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)

- 住宅ローン控除(初年分のみ)

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

e-Taxでは確定申告期間より早く申告することも可能

e-Taxで確定申告を行う場合は、確定申告期間前に申告書を提出することもできます。e-Taxでの確定申告は、1月上旬から行うことが可能です。確定申告期間前にe-Taxで申告書を提出した場合、メッセージボックスに格納される受信通知により、確定申告書などのデータが税務署に到達したことを確認できます。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告は期限内に申告できるように準備しよう

確定申告は、期間中に申告を行うことが大切です。期限を過ぎてしまうと、青色申告特別控除の控除額が減ってしまったり、延滞税が課せられたりするなどのデメリットがあります。遅れれば遅れるほど延滞税の金額は大きくなるため、できるだけスピーディーに対応しましょう。日頃から書類の整理や帳簿付けをこまめに行っておくことが、スムーズな確定申告につながります。

「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」なら、画面の案内に沿って取引を入力していくだけで、簡単に確定申告書類を作成できます。日々の記帳業務と確定申告の両方を効率化できるため、記帳や申告にかかる負担を大幅に軽減可能です。ぜひご活用ください。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。