確定申告の準備はいつから始める?必要書類や事前準備について解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

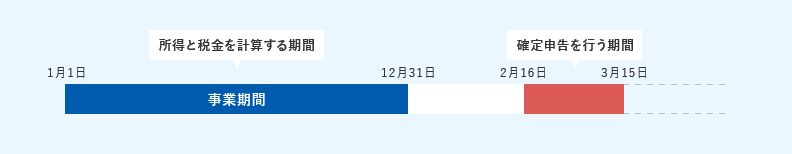

確定申告をスムースに進めるためには、事前の準備が大切です。例年2月16日から3月15日までと、確定申告期間は約1か月しかありません。本来の仕事をしながら確定申告業務も並行して行う必要があるため、この期間中にすべてを用意するのではなく、日々の定期的な記録が大切になってきます。

本記事では、用意する書類や、いつから準備をする必要があるのかなどについてご紹介します。確定申告の準備が心配な方は、ぜひ参考にしてください。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

確定申告とは所得税の金額を確定するための手続き

確定申告とは、一般的に、フリーランスや自営業者といった個人事業主や、家賃収入など不動産所得がある人が、年間の所得額と納める税額を計算して申告する手続きです。

1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費、所得控除の適用可否などの情報を基に、所得額や税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告、納税します。期限が土日や祝日に重なる場合は、翌平日が期限日となります。

また、年末調整を行っていて本来は確定申告の必要がない給与所得者などが、所得税を還付してもらうために行う「還付申告」は、申告する年の翌年1月1日から5年間、いつでも行うことが可能です。

【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト

確定申告の必要書類

確定申告では、必ず提出しなければならない書類や、申告内容に応じて必要な書類などがあります。1つずつ詳しく見ていきましょう。

必ず提出する書類

フリーランスや自営業者といった個人事業主、家賃収入など不動産所得のある人が必ず提出する書類は、確定申告書のほかに、収支内訳書または青色申告決算書があります。

確定申告書

確定申告書は、帳簿と各種証明書の数字を基に自分で作成します。収入金額や所得金額、税金の計算などを記載する第一表および第二表を提出します。土地・建物の譲渡や株式の譲渡などで分離課税所得がある場合は第三表、損失の繰り越しをする場合には第四表の提出が必要です。

収支内訳書または青色申告決算書

収支内訳書または青色申告決算書は、帳簿と各種証明書の数字を基に自分で作成します。白色申告事業者は収支内訳書、青色申告事業者は青色申告決算書の提出が必要です。申告の種類によって記帳の方法が違い、提出書類の内容も異なるため、自分の申告内容を確認して作成しましょう。

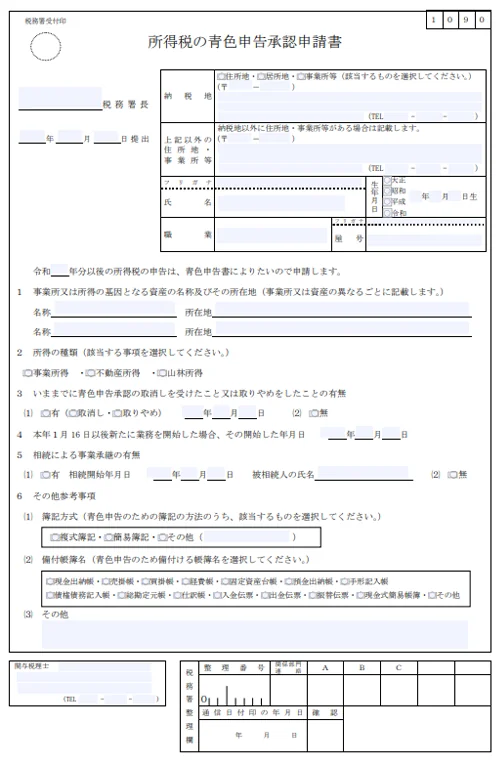

青色申告事業者として確定申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、承認を受けていることが必要です。

提示や写しが必要な書類

提示や写しが必要な書類は、本人確認書類です。税務署に書類を持参する場合は本人確認書類の提示が必要になり、郵送する場合は写しの添付が必要となります。

マイナンバーカードであれば1枚で本人確認が可能ですが、マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーが証明できる書類と本人確認書類のコピーがそれぞれ必要です。

なお、マイナンバーカードがない場合のマイナンバー確認書類と本人確認書類は以下になります。

マイナンバー確認書類

- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

- 通知カード

本人確認書類

- 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたもの)

- パスポート

- 身体障害者手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

- 愛の手帳(療育手帳)

- 在留カード

- 特別永住者証明書

- その他、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類

また、扶養家族がいる人は、確定申告書に扶養家族のマイナンバーの記載が必要です(確認書類は不要)。

申告内容に応じて必要な書類

申告内容に応じて必要な書類は、各種控除を証明する書類や、源泉徴収票などがあります。

通帳(口座情報)

還付金を受け取る場合は、通帳などを参考に、確定申告書を提出する人の口座情報を確定申告書に記入する必要があります。

各種控除を証明する書類

社会保険料控除や生命保険料控除、住宅借入金等特別控除、医療費控除など、利用する控除に応じた証明書類を用意します。なお、医療費控除を利用する場合は、領収書の内容を基に作成した「医療費控除の明細書」が必要です。事前に作成をしておきましょう。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、書類として添付することによって、医療費控除の明細書の記載を簡略化することが可能です。

なお、医療費の領収書は、明細書への記入内容の確認のため、税務署から提示・提出を求められる場合があります。確定申告の期限から5年間は、保管しておいてください。

源泉徴収票

給与所得がある人は、勤務先で交付される源泉徴収票の内容を確定申告書に転記する必要があります。提出は不要ですが、必ず用意しておきましょう。

支払通知書

取引を行ううえで、代金を支払う側が受け取る側に支払い内容を通知するための書類です。株式の配当金や投資信託の分配金などを受け取った場合に発行され、添付は不要ですが、支払われた金額の確認のほか、差し引かれた所得税や住民税も記載されているので、内容を申告書に転記する際に必要となります。

その他証明書

災害によって住宅や家財に一定規模の被害を受けた場合は、罹災証明書を取得することが必要です。確定申告の際の添付か提示により、雑損控除もしくは災害減免法に定める税金の軽減免除による方法の、いずれか有利な方法を選択して申告することができます。

【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト

確定申告は事前準備が重要

確定申告をするためには、日々の取引を帳簿に記載したり、取引でやり取りをした書類を保管したりと、日ごろからの準備が大切です。確定申告のための事前準備について確認していきましょう。

定期的に帳簿を付ける

確定申告の準備として、定期的に帳簿を付けることが必要です。個人事業主は、日々の取引を記録した帳簿を基に、年間の収入や経費を算出して確定申告を行います。1年分の取引記録を確定申告期間中にまとめて記帳するのは困難なため、日ごろからこまめな記帳が大切です。ある程度の期間分をまとめて入力する場合は、週ごとや月ごとにファイルや封筒で取引記録をまとめておくことをおすすめします。

なお、帳簿とは、売上や仕入の他、交通費や通信費、借り入れなど、事業に関するお金の流れを記録したものです。白色申告は単式簿記、青色申告は原則として複式簿記で記帳します。

本業を行う中での日々の作業は手間となりますが、記帳をよりかんたんに行うなら、銀行口座やクレジットカードと連携して、自動でデータを取り込める確定申告ソフトの利用がおすすめです。仕訳を補助してくれる機能が付いたソフトなら、簿記の詳しい知識がなくてもかんたんに帳簿を付けられます。

また、電子帳簿保存法の改正によって、これまでは紙での保存が義務付けられていた帳簿関係も、確定申告ソフトなどで電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存することが可能になっています。書類の出力やファイリング、管理といった手間を省いてペーパーレス化を進められるという点でも、確定申告ソフトのメリットがあるといえるでしょう。

個人事業主向けの帳簿のつけ方についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

領収書や各種証明書を保管する

確定申告には、領収書などの取引関係書類と、控除に利用する各種証明書類の保管が必要です。紛失してしまわないように、日ごろから整理をしておきましょう。

保管しておかなければいけない取引関係書類は、領収書の他、請求書や見積書、注文書など、多岐にわたります。書類が保存されていないと、取引の履歴を確認できません。確定申告後に、税務署から提示を求められる可能性もありますから、すぐに出せるようにしておく必要があります。

2023年10月には、インボイス制度も導入されました。これによって、消費税の課税事業者が仕入税額控除を受ける際は、要件の1つとして適格請求書(インボイス)を保管しなければなりません。紛失をしてしまうと経過措置の適用はあるものの、原則、控除が受けられなくなるため注意が必要です。

また、電子帳簿保存法の改正によって、電子的にやり取りした取引関係書類は、すべて電子データのまま保存しなければならないという決まりも設けられました。電子データで受け取った書類や発行した書類の控えは、電子帳簿保存法の要件に沿った形での保存が必要です。

ただ、ルールにすぐに対応できない企業や個人事業主も多かったため、2023年12月31日までは宥恕(ゆうじょ)措置が取られ、やむを得ない事情がある場合は紙保存も可とされていました。2024年1月1日以降は、猶予期間となっており、要件に沿って電子取引データを保存することができなかった際、税務署長が相当の理由を認める場合や、税務調査などの求めに応じて電子取引データの提示や提出ができる状態であれば、電子データを単に保存しておくことができるとしています。

領収書の注意点についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

青色申告をしたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出する

青色申告を希望する事業者は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しておかなければいけません。提出期限は、申告を行う年の3月15日までです。ただし、開業がその年の1月16日以降の場合、開業から2か月以内に提出します。

所得税の青色申告承認申請書

-

※国税庁「所得税の青色申告承認申請書

」

例えば、2024年分の所得に関する確定申告を青色申告で行いたい場合は、2024年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。申請書は、1度提出すればそれ以降の年は提出不要となります。なお、青色申告を取りやめる場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出してください。

【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト

e-Taxを使って確定申告をする場合

e-Taxとは、インターネットを介して国税関係の手続きを行えるシステムのことです。確定申告も、e-Taxで行えます。

e-Taxを使用すると、自宅からかんたんに青色申告ができる、必要な添付書類が一部免除される、といったさまざまなメリットがあります。特に、最大65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、優良な電子帳簿の要件を満たした電子帳簿保存を行うこと、もしくはe-Taxでの申告が要件となっています。

ただし、確定申告をe-Taxで行う場合は、事前に下記のいずれかを準備しておかなければいけません。

マイナンバーカードの取得

e-Taxには、原則としてマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォン、またはICカードリーダーライターを用意しておきましょう。

ID・パスワードの取得(2025/10/1から新規発行は停止)

マイナンバーカードを保有していない人でも、税務署でID・パスワードを発行してもらうことでe-Taxの使用が可能です。

なお、2025年10月1日から、ID・パスワードの新規発行が停止されていますので、これからe-Taxの利用を検討する方は、マイナンバーカードの取得が必要です。既に「ID・パスワード方式」の届出をされている方は、引き続き「ID・パスワード方式」の利用はできます。

-

※国税庁:e-Tax「ID・パスワードの新規発行停止について

」

e-Taxを使った確定申告についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト

確定申告はいつから準備を始めるべき?

確定申告には、さまざまな準備が必要です。期限が迫ってから慌てて作業をするとミスにもつながるため、日ごろから準備を進めておくことが大切です。

できるだけ手間なく確定申告の準備を進めるためには、e-taxに対応した会計ソフトの利用が効率的です。口座連携による仕訳データの自動取込機能などが搭載された「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」なら、確定申告をスムーズに進められます。ぜひご活用ください。

【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト

よくあるご質問

確定申告には何を準備すればいいですか?

確定申告の準備として、日々の取引を定期的に帳簿に記載することと、取引でやり取りをした領収書などの書類や控除に利用する各種証明書類の保管をしておくことが必要です。また、e-Taxや青色申告をする場合は、事前に行う届出などがあります。

詳しくは、こちらをご確認ください。

確定申告に必要な書類は?

確定申告で提出する書類には、確定申告書の他、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書があり、本人確認書類も必要です。この他、申告内容に応じて、各種控除を証明する書類なども必要になるため、事前によく確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご確認ください。

確定申告のスケジュールは?

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費、所得控除の適用可否などの情報を基に、所得額や税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告、納税します。期限が土日や祝日に重なる場合は、翌平日が期限日になります。所得税を還付してもらうために行う「還付申告」は、申告する年の翌年1月1日から5年間が期限です。

【はじめてでも安心】必要書類がかんたんに完成!無料から使える弥生の申告ソフト

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。