確定申告が必要な人とは?条件や不要な人もわかりやすく解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

確定申告は、個人事業主やフリーランスなどに加え、給与所得者でも必要となる場合があります。自身が確定申告の対象となるか、判断が難しいと感じる人もいるのではないでしょうか。

ここでは、確定申告が必要な人や、確定申告をした方が良い場合などについて解説します。なお、確定申告には所得税の確定申告と消費税の確定申告の2種類がありますが、主に所得税の確定申告について解説します。

確定申告とは?

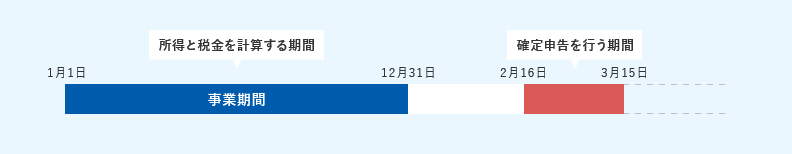

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額と、所得の状況に応じて課せられる所得税を計算して確定させ、申告する手続きです。また所得額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額を指します。会社員などの給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。

確定申告の期限

確定申告は3月15日が期限です。毎年1月1日から12月31日までの所得額と所得税について、原則翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告します。ただし、土日や祝日と重なった場合は、休日明けの平日が期限となります。

なお、給与所得者など確定申告書を提出する義務のない人が、払いすぎた税金の還付を受けるための還付申告は、翌年1月1日から5年間、いつでも可能です。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしなければならない人が、期限内に申告や納税をしなかった場合、状況に応じて以下のペナルティを受ける可能性があります。

確定申告をしなかった場合のペナルティ

- 法定期限までに確定申告をしなかった場合、納付すべき税額の最大30%の無申告加算税が課される

- 納めるべき税金を法定納期限までに納めなかった場合、納付すべき税額の最大14.6%の延滞税が課される

また、青色申告を行う事業者が、法定納期限までに確定申告をしなかった場合、以下のペナルティを受けます。

青色申告の事業者が法定納期限までに確定申告をしなかった場合のペナルティ

- 青色申告特別控除額が最大65万円から最大10万円になる

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

給与所得者以外で確定申告が必要な人

原則として年間の所得額から、各種所得控除を差し引いてプラスになる人は確定申告が必要です。

ここでは、給与所得者以外で確定申告が必要となる人について解説します。また、給与所得者で確定申告が必要な人については、別途解説します。

自営業やフリーランスなどの個人事業主で、48万円を超える事業収入がある人

自営業やフリーランスなどの個人事業主のうち、所得が48万円を超える人は、確定申告をしなければなりません。年間所得2,400万円以下の人には48万円の基礎控除があるため、所得が48万円以下の場合、基礎控除を適用することで課税額がゼロとなり、確定申告は必要ありません。

ただし、自営業やフリーランスの場合、事業を営んでいる事実や売上額などを証明するために、確定申告書の控えが必要となる場合があります。そのため、所得額にかかわらず確定申告をした方が良いといえるでしょう。

なお、2025年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつが廃止されています。

そのため、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、確定申告書等の正本・青色申告決算書(提出用)、のみを提出します。申告書の控えについては、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。

不動産収入や株取引での所得がある人

家や土地などの不動産を貸したことによる不動産所得がある人や、株取引やFXなどによる譲渡益が48万円を超える人は、原則として確定申告が必要です。

ただし、株や投資信託などの取引において、源泉徴収のある特定口座で取引をしている場合は、確定申告の必要はありません。少額投資非課税制度(NISA)などの非課税となる投資も同様です。なお、FXは特定口座での取引ができないため、48万円以上の利益が出ている場合、確定申告が必要です。

また、上場株式などの取引においては、源泉徴収のある特定口座で取引をしている場合であっても、確定申告をした方が良い場合があります。例えば、ある証券会社で開設し、源泉徴収されている特定口座で譲渡損失が生じていて、一方で別の証券会社で開設し、源泉徴収されている特定口座では配当を受取っているといったケースでは、申告分離課税を選択し確定申告をすれば、損益通算が可能です。

その他、損益通算しても、なお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたって繰り越すことができるので、確定申告をした方が良いといえるでしょう。

一時所得がある人

一時所得がある人で、収入を得るための支出額と特別控除額(最高50万円)の合計を超え、所得税が発生する場合は、確定申告が必要です。

なお、一時所得額を含めた合計所得額が48万円以下(給与所得者は給与以外の所得合計20万円以下)であれば確定申告は不要です。一時所得の具体例は以下のとおりです。

一時所得の例

- 競馬の払戻金

- 法人から受け取った金品(給与や業務の対価は含まない)

- 懸賞や福引の賞金(宝くじは含まない)

- 生命保険の一時金

退職所得があり「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職所得があり「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、確定申告が必要です。退職金を受け取る際は、一般的に退職した企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。この書類を提出した場合、所得税と住民税が源泉徴収されるので確定申告は不要です。

一方、提出していない場合は、退職金等の支払い総額から、20.42%にあたる所得税および復興特別所得税が徴収されるため、確定申告をすれば還付が受けられます。

また、退職金をもらった人で、退職金から所得税の源泉徴収が行われていない人も申告が必要です。ただし、この場合、退職所得が退職所得控除の範囲内に収まっていて課税対象とならなければ、確定申告は不要です。

一方、非国内居住者である海外勤務者がその海外赴任期間中に退職をした場合、非国内居住者については、国内居住者が提出する「退職所得の受給に関する申告書」の提出は必要ないとされています。そのため、退職金等の支払い総額のうち、国内源泉所得に相当する金額に対して、20.42%にあたる所得税および復興特別所得税が差し引かれることとなります。

この場合は、退職金の支払いを受けた翌年1月1日(または退職手当等の総額が確定した日)以後に、税務署長に対して所得税の確定申告書を提出し、既に源泉徴収された税額の全部または一部の還付を受けることが可能です。

所得税の猶予を受ける場合

所得税の猶予を受ける場合も確定申告が必要です。具体的には、納税者が災害により、その財産につき相当な損失を受けた場合で認められた場合や、納税者に病気や事業の休廃止をした事実があり、納付すべき国税を一時に納付することができないと認められた場合などがあります。

なお、この制度の認定が認められた場合、原則1年の範囲内で猶予期間が設けられますが、納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」を提出することが要件とされています。逆にいえば、納付すべき国税が確定していることが要件となり、結果として確定申告の手続きが必要となります。

一方、震災や水害、落雷、火災、風災のような災害により、給与等、公的年金等、報酬料金等から徴収される源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予を受けるという手続きもあります。この適用要件としては住宅または家財がその価額の50%以上の損害を受け、かつ、被災した日において見積もったその年中の合計所得金額が1,000万円以下の人であることが必要です。

手続きとしては、給与または公的年金等について徴収猶予や還付を受けようとする人の場合は、その支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長に対して手続きします。また、報酬等について徴収猶予を受けようとする人の場合は、直接納税地の所轄税務署長に対して手続きします。

なお、給与所得者が、この源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合、自動的に年末調整の対象者から外れ、確定申告による所得税および復興特別所得税の精算が必要です。

このように、納税猶予については個人事業主といった確定申告提出義務者と、給与等、公的年金等、報酬料金等から徴収されている者を切り分けて考える必要があります。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

給与所得者で確定申告が必要な人

一般的に給与所得者は、勤務先で年末調整を受けるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも、確定申告が必要となる場合があります。

ここでは、給与所得者で確定申告が必要となる人について解説します。

給与収入が2,000万円を超える人

給与所得者であっても、給与収入が2,000万円を超える人は、確定申告が必要です。勤務先から支給される給与や賞与の合計額が年間2,000万円を超えると、年末調整を受けられません。そのため、自分で確定申告をする必要があります。

副業や株式売買などをしている人

給与所得者で副業や株式売買などをしている人は、確定申告が必要となる場合があります。ただし、副業のすべてに確定申告が必要となるわけではない点に注意が必要です。確定申告が必要となる条件は以下のとおりです。

副業や株式売買などをしている給与所得者に確定申告が必要となる条件

- 源泉徴収されない特定口座や一般口座で株式売買などの投資を行っており、年間の利益が20万円を超える場合

- イラストレーターや執筆、配達、FXや暗号資産の運用などの副業の所得が年間20万円を超える場合

年末調整されている主な給与のほかに、年末調整されていない給与収入が20万円を超えている場合

給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額が20万円を超えると確定申告が必要となります。例えば、副業としてアルバイトや派遣スタッフなどをしていて、副業先からの給与額が20万円を超える場合です。ただし、アルバイトなどの本業以外の給与については、所得額ではなく収入額で計算します。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告が不要な人

確定申告が必要となる人がいる一方で、確定申告が不要な人もいます。年収2,000万円以下かつ副業所得が20万円以下の給与所得者は、確定申告は必要ありません。

また、主な所得が公的年金の人や、国民年金や厚生年金といった公的年金を受給して暮らしている人のうち、以下の条件の双方を満たす人は確定申告が不要となります。

主な所得が公的年金の人で確定申告が不要となる条件

- 公的年金等の収入が400万円以下

- 公的年金等以外の所得が20万円以下

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告が義務づけられていない人でも確定申告をした方が良い場合

確定申告が義務づけられていない人の中には、確定申告をすることで税金の還付を受けられる人がいます。

ここでは、義務ではないものの、確定申告をした方が良い場合について解説します。

事業で赤字が出ている

事業で赤字が出ている場合は、確定申告をした方が良いでしょう。個人事業主やフリーランスは事業所得が48万円以下であれば確定申告不要です。

しかし、青色申告をする事業者で、赤字になった場合は、確定申告をすれば赤字の繰り越しなどが可能となります。例えば、青色申告事業者であれば、赤字を3年間繰り越したり(純損失の繰り越し)、前年に繰り戻したりして(純損失の繰り戻し)、還付金を受け取れる可能性があります。

一方、白色申告者でも、給与所得など損益通算することで、相殺できる事業所得がある場合には確定申告をした方が良いでしょう。損益通算は純損失の繰り越しや純損失の繰り戻しと違い、事業所得であれば白色申告者であっても、利用できる制度だからです。

年の途中で退職した(年末調整を受けていない)

年の途中で退職した人で、年末調整を受けていない場合も、確定申告をした方が良い場合に挙げられます。年の途中で退職して、再就職していない会社員は、勤務先で年末調整を受けられません。再就職していなければ、年末調整時に適用できる所得控除について考慮されていないため、所得税を納めすぎている可能性もあります。そのような場合、確定申告をすれば還付を受けることが可能です。

アルバイトや副業、フリーランスなどの収入から源泉徴収されている

アルバイトや副業、フリーランスなどの収入から所得税が源泉徴収されている場合、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。源泉徴収は収入額に対して差し引かれますが、所得税額は最終的な課税所得に税率が課され計算されるので、過大に徴収されているケースがあります。したがって、確定申告が必要な人でなくても、還付を受けられる可能性がある場合は、確定申告をしましょう。

医療費が10万円を超える

医療費が10万円を超える場合は、確定申告をするとメリットがあります。確定申告をする年の医療費が10万円を超えると医療費控除の適用が可能です。医療費控除の申告をすれば、還付を受けられる可能性があります。なお、医療費の対象は確定申告をする本人、または本人と生計を一にする配偶者やその他親族に支出した医療費のため、家族の医療費を合算できます。

また、1年間にドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品の金額が1万2,000円を超える人で、勤務先で健康診断を受けているなど一定の要件を満たす人はセルフメディケーション税制も利用可能です。

スイッチOTC医薬品とは医師から処方される医療用医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高いものを市販薬に転用した医薬品のことを指します。

控除額の上限は8万8,000円で、医療費控除との併用はできません。どちらか有利な方で申告しましょう。医療費控除やメディケーション税制は年末調整では適用されないため、年末調整をしていたとしても、確定申告が必要です。

寄附やふるさと納税をした

寄附やふるさと納税をした場合も、確定申告をするメリットがあります。特定の団体などに寄附をした場合や、ふるさと納税をした場合は、寄附金控除の対象です。寄附金控除は年末調整では適用されないため、確定申告が必要です。

特にふるさと納税は控除額が大きい制度ですが、申告しなければメリットを得られません。ただし、確定申告をしない給与所得者がふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告せずに控除を受けられます。この場合は、所得税の還付ではなく、翌年の住民税からの控除になります。

住宅ローンを組んだ

確定申告をした方がメリットのある場合として、住宅ローンを組んだ場合も挙げられます。住宅ローンを組んで、一定の要件を満たすマイホームを購入、新築、または増改築した場合は、1年目に確定申告をすることで住宅借入金等特別控除が適用されます。

住宅借入金等特別控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を、新築住宅・買取再販住宅の場合は13年間、既存住宅の場合は10年間、所得税額から控除できる制度です。適用されるのは合計所得金額が2,000万円以下の人のみで、控除上限額は住宅によって異なります。

ただし、2024年からは、省エネ性能が一定の基準を満たす住宅以外の「一般の新築住宅」は2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅を除き、対象外になります。対象になるかどうか確認したうえ、確定申告を行いましょう。

なお、1年目は確定申告が必要ですが、会社員の場合、2年目以降は年末調整でも申告できます。個人事業主やフリーランスなどの場合は、2年目以降も確定申告が必要です。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

適格請求書発行事業者の消費税の確定申告

所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告もある点に注意が必要です。2023年10月にスタートした適格請求書等保存方式(インボイス制度)で、適格請求書発行事業者になった人や、前々年の課税売上高が1,000万円を超える事業者、あるいは前年の1月1日から6月30日までの期間の課税売上高や給与の支払額が1,000万円を超える事業者については、消費税の確定申告を行わなければなりません。

特に、これまで免税事業者だった人が適格請求書発行事業者になった場合に、消費税の確定申告が漏れてしまわないように注意しましょう。

なお、消費税の確定申告期限および法定納期限は、申告する年の翌年3月31日までです。所得税の確定申告と併せて、消費税の確定申告書の作成と納税の準備も進める必要があります。

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

個人事業主が効率良く確定申告を行うには?

個人事業主やフリーランスが効率的に確定申告を行うためには、普段から帳簿を付けておくことや、領収書などの必要書類をきちんと保管しておくことが重要です。また、確定申告ソフトを利用することで確定申告を確実に進めることができるでしょう。

「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」なら、帳簿から確定申告書や消費税申告書を自動作成可能です。帳簿の入力も自動化できますから、日々の記帳業務の負担も軽減できるでしょう。確定申告の効率化に、ぜひご活用ください。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。