アルバイトの給与計算はどのように行う?確認事項や計算方法を解説

更新

アルバイトを雇用する際は、勤務形態に応じた正確な給与計算が求められます。給与は時間給の計算だけでなく、割増賃金や控除額なども適切に算出しなければなりません。

本記事では、アルバイトの給与計算において確認すべきポイントや、複雑になりがちな割増賃金の計算方法について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

アルバイトの給与計算時に確認するべき事項

アルバイトとは、正社員よりも所定労働時間が短い「短時間労働者」の通称です。法律上は、アルバイトもパートも「パートタイム労働者」として分類されます。

アルバイトの給与は、基本的に時給制です。日払いや週払いといった方法もありますが、月ごとの支払いが一般的です。通常は、給与の締め日に勤怠情報を集計し、その内容をもとに給与を計算します。

アルバイトの給与計算を行う際には、就業規則や給与規程を確認するとともに、割増賃金のルールや控除項目など、法令に基づいたポイントを正確に把握することが大切です。以下に示す内容を確認しながら、適切な給与計算を進めましょう。

就業規則

給与計算は、就業規則に基づいて行い、その内容を必ず確認しなければなりません。就業規則には、始業・終業時刻、休憩時間、休日、給与の支払日等に関する規定などが記載されており、これらにしたがって正確に給与を算出・支給することが求められます。

なお、常時10人以上の従業員を雇用している事業所では、就業規則の作成と労働基準監督署長への届出が義務付けられています。従業員が10人未満の場合でも、労使トラブルを防ぐ観点から、就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。またすぐに就業規則の作成ができない場合には、労働条件通知書等にも同等の情報を記載しなければなりませんので、参考にして給与計算を行いましょう。労働条件通知書 他のページリンクお願いします。

給与規程

会社によっては、就業規則とは別に、給与(賃金)に関するルールをまとめた給与規程(賃金規程)を作成している場合もあります。給与規程には、給与計算の基準や計算方法の他、給与の締め日や支払いの時期、支払方法など、給与に関する内容が細かく規定されています。給与規程がある場合は、給与計算時に就業規則と併せて必ず確認してください。

給与規定についてはこちらで詳しく解説しています。

勤怠管理にかかわる書類

労働基準法では賃金支払の根拠となる労働時間を把握・記録することが事業者に義務付けられており、給与計算を正確に行うには、従業員ごとの出勤日数や欠勤日数、労働時間を正しく把握しなければなりません。その確認には、タイムカードやシフト表、勤怠管理表などの書類を使用します。人的ミスを防ぐためには、勤怠管理システムを導入し、勤怠データを一元管理・確認する方法も効果的です。

また、税務において所得税の源泉徴収を適正に行う場合、扶養親族の有無など従業員の家族構成の把握も重要です。あらかじめ、家族構成や扶養状況を記載した書類(「扶養控除等(異動)申告書」など)を提出してもらい、内容に変更があった場合には随時更新するようにしましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

アルバイトの給与計算で注意すべき割増賃金

アルバイトの給与計算において特に注意したいのが、割増賃金です。割増賃金は会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働をさせた際に発生する賃金で、労働基準法によってそれぞれ割増率が定められています。

割増賃金が発生する条件と割増率は、以下のとおりです。

時間外労働の場合

労働基準法では、1日の労働時間の上限を8時間、1週間の労働時間を40時間以内としており、これを法定労働時間といいます。そしてこの時間を超過する労働を、時間外労働といいます。この時間外労働に対する割増賃金の割増率は25%以上です。会社はアルバイトに時間外労働をさせた場合は、法定労働時間を超えた分について、基本時給の1.25倍以上の賃金を支払わなければなりません。

また、時間外労働の上限は、原則として1か月45時間、1年360時間と定められています。ただし、特別条項付きで労使協定を締結していれば、状況に応じて、月45時間を超える時間外労働が認められます。特別条項とは、臨時的かつ予見できない業務の繁忙など特別な事情が生じた場合に、労使の合意に基づき上限時間を一時的に延長できるしくみです。その際に時間外労働が1か月60時間を超えると、時給の50%以上の割増賃金を支払うと定められています。

なお、会社の所定労働時間を超えて働いても、それが法定労働時間の範囲内であれば、割増賃金は発生しません。例えば、1日の所定労働時間が6時間のアルバイトが、1時間の残業をしたとしても8時間の法定労働時間内となります。割増はせず、基本時給で7時間分を支払います。

時間外労働の詳細や36協定についてはこちらで詳しく説明しています。

休日労働の場合

労働基準法では、「週1日」または「4週を通じて4日」の休日を従業員に与えることが義務付けられており、これを「法定休日」といいます。この法定休日の曜日は問いませんが、多くの会社では就業規則などで特定の曜日を定めています。法定休日に従業員を勤務させた場合は、通常の賃金に対して35%以上の割増賃金が必要です。つまり、会社がアルバイトを法定休日に働かせる場合は、基本時給の1.35倍以上を支払わなければなりません。それ以外の休日は、所定休日と定義されます。

深夜労働の場合

労働基準法における深夜労働とは、22時から翌5時までの時間帯に勤務することを指します。深夜労働に対する割増賃金の率は25%以上と定められており、会社がアルバイトに深夜労働をさせる場合は、基本時給に対して25%以上の割増分を上乗せして支払う必要があります。初めから深夜のシフトであったとしても、22時以降の就業については、割増賃金の支払いが求められます。

割増賃金が重複した場合

割増賃金は、重複して発生するケースもあります。例えば、深夜に時間外労働を行った場合や、休日労働が深夜におよんだ場合などです。このようなときは、該当する割増賃金を合算して支払わなければなりません。

この例で計算をすると、深夜労働分25%以上+時間外労働分25%以上の合計50%以上の割増率となります。また、休日労働が深夜までおよんだ場合では、割増率は休日労働分35%以上+深夜労働分25%以上の合計60%以上です。

ただし、法定休日では法定労働時間は適用されないため、休日労働の割増賃金に、時間外労働による割増賃金は加算されません。

割増賃金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

アルバイトの給与計算方法

ここからは、アルバイトの具体的な給与計算について紹介します。

-

1.勤務時間の集計

-

2.支給額を計算

-

3.控除額を計算

-

4.支給額から控除額を差し引いて給与額を確定

このような流れで計算するとスムーズです。それぞれの計算方法について紹介します。

1.勤務時間を集計する

まず、タイムカードや勤怠管理システムのデータなどから、アルバイトの勤務時間を集計します。通常の労働時間に加えて、時間外や休日、深夜の労働があった場合は、それぞれ正しく集計してください。

なお、勤務時間は、原則1分単位で集計します。10分や15分単位などでの切り捨ては、賃金の「全額払いの原則」を定めた労働基準法に反するためできません。

2.支給額を計算する

勤務時間を集計したら、その時間に時給の単価を掛けて、支給額を計算します。通常賃金分の他に、割増賃金がある場合には、分けて計算します。

それぞれの計算方法は、以下のとおりです。

- アルバイトの賃金の計算方法

-

- 通常賃金=時給×勤務時間

- 割増賃金=時給(所定内賃金)×割増率×対象となる労働時間(時間外労働・所定休日労働・法定休日労働・深夜労働)

以上の通常賃金と割増賃金を足したものが支給額となります。

3.控除額を計算する

支給額から社会保険料や税金を差し引く場合には、それぞれの控除額も計算します。アルバイトも、勤務状況や収入によっては、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)や雇用保険へ加入しなければなりません。また、所得税や住民税についても、控除される場合があります。

社会保険料についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

続けて、アルバイトにおける社会保険や雇用保険の加入条件、税金の徴収を行う条件について解説します。

アルバイトの社会保険への加入条件

1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、常勤の従業員と比べて4分の3以上のアルバイトは、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上のみ)に加入します。また、所定労働時間や所定労働日数が常勤の従業員と比べて4分の3未満でも、以下の要件にすべて該当する場合は、社会保険の加入対象となります。

- 社会保険への加入条件

-

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8.8万円以上

- 2か月を超える雇用の見込みがある

- 昼間学生ではない

- 従業員(被保険者数)が51人以上の事業所に勤めている

アルバイトの雇用保険への加入条件

以下の条件にすべて当てはまるアルバイトは、雇用保険へ加入しなければなりません。

- 雇用保険への加入条件

-

- 31日以上引き続き雇用される見込みがある

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 昼間学生ではない

ただし、条件を満たしていても、季節的な雇用や船員は、雇用保険法の適用の対象となっていないため加入できません。

所得税の源泉徴収が必要になる条件

アルバイトでも年収が103万円を超える場合は、所得税の源泉徴収が発生します。源泉徴収自体は毎月の給与額に基づいて行われ、年収103万円や160万円という基準は年間の課税対象となる目安を示したものです。また、年収103万円以下の従業員でも、月収8万8,000円以上になると源泉徴収を行わなければなりません。

なお、2025年12月1日以降は、2025年(令和7年)度税制改正の施行により、「基礎控除」と「給与所得控除」が引き上げられます。その結果、所得税が発生する年収の目安は従来の103万円から160万円に引き上げられます。つまり、2025年12月以降に支払われる給与や、同月の年末調整では、年収の目安が160万円を超える場合に、毎月の給与から所得税が源泉徴収(天引き)されることになります。ただし、基礎控除は高所得者の場合、所得金額に応じて段階的に減少し、最終的には適用されなくなるしくみになっています。

ただし、扶養親族の数や本人の状態(障害者や寡婦・勤労学生など)によっては、それらの金額を超えても所得税がかからない場合があります。また、交通費は1か月15万円までは非課税となります。

所得税の計算についてはこちらもご覧ください。

-

参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

」

住民税の特別徴収が必要になる条件

前年の1月1日から12月31日の収入が一定額を超えると、アルバイトでも住民税の納付をしなければなりません。2025年8月時点では前年の収入が100万円を超えると住民税が課税されますが、2025年(令和7年度)の税制改正により、2025年の収入からは非課税限度額が引き上げられ、2026年度分の住民税からは110万円を超えると課税されるようになります。自治体によってはそれ以下でも住民税の支払いを求められる場合があります。

アルバイトとして入社した人に前職分の収入に対する住民税がある場合は、当年度分の徴収を引き継ぐ形で、会社が特別徴収を行います。

また、前職分の収入や自社に入社後の収入によって、次年度の住民税が発生する場合、次年度の収入見込み額が110万円以下であったとしても、引き続き住民税が徴収されることがあります。

住民税の納付方法は、従業員が納付書を使って納める「普通徴収」と、給与からの天引きで納める「特別徴収」の2種類があります。

パートタイム労働者の社会保険加入についてはこちらの記事で解説しています。

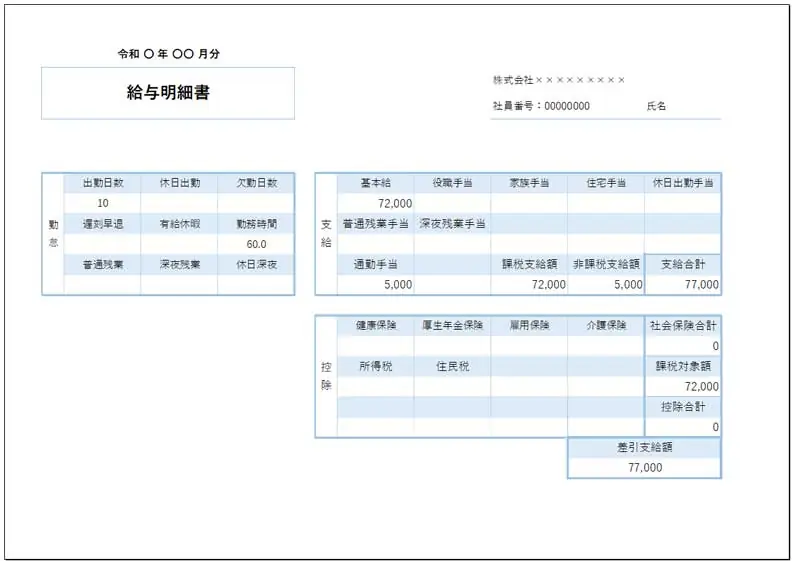

支給額から控除額を差し引いて給与を確定させる

給与計算で社会保険料や雇用保険料、税金の金額を計算した後は、控除を差し引いて給与を確定させます。確定した給与は、会社ごとに決められた支払日に手渡すか、従業員の同意を得たうえで、金融機関に振り込んで支払います。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

アルバイトの給与計算に誤りがあったときの対処法

給与は分単位での計算が求められるうえ、条件によっては雇用保険などの計算もあり複雑になることもあります。正確に処理するために、確認すべきポイントや対応方法を把握しておきましょう。

1. 対応方法を明示して給与明細を差し替える

給与計算の誤りが発覚した場合は、できるだけ迅速に対応しましょう。従業員に対して謝罪し、差額の調整方法や時期など、具体的な対応方法を明示します。

まず、誤りのあった給与明細を訂正して差し替えます。特に、給与から控除する社会保険料や税金などに誤りがあると、年末調整にも影響するため、年内に対処することが求められます。

2. 過不足分を清算する

その後、給与の過不足分を精算します。給与を払いすぎていた場合、従業員からの同意を得られれば、翌月分の給与で調整する方法もありますが、できるだけ当月中に対処することをおすすめします。

反対に支給した給与が不足していた場合は、労働基準法に定められた給与の全額支払いの原則により、当月中の速やかな調整が望まれます。従業員本人の了承があれば翌月の給与で精算する方法もありますが、過払いの場合と同様、速やかに不足分を支払うことをおすすめします。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

アルバイトの給与計算でのポイント

アルバイトを雇用する際には、労働基準法に則った正確な給与計算が求められます。特に時間給で働くアルバイトにおいては、労働時間の把握とその計算方法が大切なポイントとなります。給与計算時に注意すべき点を解説します。

1分単位で計算する

アルバイトの勤務時間は、1分単位での計算が原則です。15分単位や30分単位での切り捨て・切り上げといった一律の調整は、労働基準法に抵触する可能性があるので注意しましょう。従業員が実際に働いた時間に応じて、正しく給与を支払うことが求められます。

ただし、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、以下のような処理が認められています。

- 1か月の総労働時間を集計した際に発生した端数の処理

-

- 30分未満の端数は切り捨て

- 30分以上の端数は1時間に切り上げ

これはあくまで時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計において適用されるものであり、1日あたりの労働時間や、1か月の総労働時間に対して行うことはできません。

-

参照:厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう

」

正しく労働時間が計算されているか確認する

給与を適切に支払うには、労働時間を正確に把握することが前提です。ただし、どこまでを「労働時間」とみなすのか判断が難しいケースもあります。

以下のような時間も、労働時間として扱われる点に注意しましょう。

- 労働時間として扱われる時間

-

- 業務の準備や片付けにかかる時間

- 会社が指示する研修の時間

- 休憩中に来客対応など業務にかかわった時間

タイムカードなどで実際の勤務状況をきちんと記録し、従業員と認識のズレが生じないようにしておくことが大切です。

労働基準法での労働時間や休憩、休日についてはこちらで詳しく紹介しています。

副業・兼業・スポットワークも正しい給与計算を行う

働き方の多様化により、副業・兼業・スポットワークといった形態で働く人も増加しています。正社員として本業を持ちながら、空いた時間を活用して副業を行う人や、本業と同等の仕事を兼業する人、短時間・単発の仕事を繰り返し受けるスポットワーカーも珍しくありません。

こうした雇用形態であっても、法定労働時間に対する考え方や、給与計算の基本はアルバイトと同様です。労働時間は1分単位で正確に計算しなければなりません。

また、給与を支払う際には、勤務時間や支給額、各種控除額などを明記した給与明細の発行も必要です。雇用主側が「短時間だから」「単発だから」といった理由で発行しないことはできません。

アルバイトの給与明細についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

アルバイトの給与計算は給与計算ソフトで効率化を

アルバイトの給与計算作業は複雑で手間がかかりますが、休日・時間外などの割増料金や、控除される社会保険料や税金のことを理解し、正しく計算しましょう。計算には一定の複雑さがあり、アルバイトの人数が多い場合は、より丁寧な管理や工夫が求められます。

アルバイトを初めとした従業員の給与計算を効率よく行うには、給与計算ソフトの利用がおすすめです。「弥生給与 Next」は、複雑な人事労務業務を効率的に行えるクラウド給与計算ソフトです。給与計算を始め、従業員情報の管理や年末調整、保険や入社の手続きといった労務管理などが、これ1つで完結します。給与の自動計算ができ、明細書の自動作成やWeb配信も行えるため、人事業務の効率化も実現できます。自社に合ったツールを活用して、業務の効率化を目指しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!

この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計

社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。

「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」

この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。

解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。