国民健康保険料は控除の対象になる?手続きや注意点などを解説

監修者: 齋藤一生(税理士)

公開

国民健康保険料は、個人事業主やフリーランスなどが加入する公的医療保険に支払う保険料のことで、国民健康保険税と呼ばれることもあります。国民健康保険料として支払った金額は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になります。自営業などで国民健康保険に加入している人は、控除を受けることで税負担を軽減できるので、手続きを忘れずに行いたいものです。

ここでは、国民健康保険料の控除の対象となる人や控除を受けるための手続きのほか、控除を受けるにあたっての注意点などを解説します。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

国民健康保険料は社会保険料控除の対象

個人事業主など、健康保険や共済組合、船員保険といった健康保険組合に加入していない人が対象になる国民健康保険の保険料は、確定申告の際、全額が所得控除の一種である社会保険料控除の対象になります。

社会保険料控除とは、納税者が本人または生計を一にしている家族の社会保険料を支払った場合に、支払った金額分を所得から差し引ける控除制度です。所得税や住民税は、所得から各種所得控除を差し引いた課税所得に対してかかるため、社会保険料が差し引かれた分だけ、所得税や住民税の負担を抑えることができます。

国民健康保険の対象は、他の健康保険組合や共済組合に加入していない人です。生活保護を受けている人は除きますので、具体的には、次のような人が対象になります。

国民健康保険の対象者

- 個人事業主

- 社会保険に未加入の事業所に勤めている人

- 農業や漁業を営む人

- 無職の人

- 年金の給付を受けている65歳未満の人

- 国民健康保険の加入者と生計を一にしている配偶者またはその他親族

なお、国民健康保険に加入していた人が75歳になると、自動的に国民健康保険から脱退して、後期高齢者医療制度に移行します。

社会保険料控除については別の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

国民健康保険料を控除するための手続き

社会保険料控除は、対象となる条件を満たしていても自動的に適用されるわけではありません。社会保険料控除をはじめとする所得控除を利用するには、自分で申告する必要があります。

年末調整で国民健康保険料を控除できる場合

会社を退職し、国民健康保険に加入した期間がある場合でも、その年内に再就職し、再就職先で前職の源泉徴収票や、支払った国民健康保険料の金額などを記載した保険料控除申告書などの必要書類を提出して年末調整を受けるのであれば、自分で確定申告をする必要はありません。年末調整で国民健康保険料の控除の手続きが完了します。

確定申告で国民健康保険料を控除する場合

国民健康保険料の控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。日本の税制は、納税者が自ら1年間の所得と納めるべき所得税の額を計算して申告する、申告納税制度を採用しています。

ただし、会社員の場合、本人に代わって会社が税金の精算を行う年末調整によって税金額の誤差が調整されるので、基本的には自分で申告を行う必要はありません。それ以外の、年末調整を受けない人、あるいは年末調整時に保険料控除申告書に記載することを失念した人は、自分で確定申告を行って申告・納税することになります。

確定申告をする必要があるのは、自営業を行う人のほか、年の途中で退職して再就職をしなかった給与所得者や、年末調整は受けたものの、国民健康保険料の金額などの必要書類を提出しなかったために控除が受けられなかった給与所得者などです。

社会保険料控除の対象期間は?

社会保険料控除の対象となる国民健康保険料の期間は、年末調整または確定申告の対象となる年の1月1日~12月31日です。具体的には、以下のようになります。

社会保険料控除の対象となる国民健康保険料の期間

- 年末調整を受ける場合:年末調整を受ける年の1月1日~12月31日に支払った国民健康保険料

- 確定申告を行う場合:確定申告書を提出する前年の1月1日~12月31日に支払った国民健康保険料

確定申告の申告・納付期間は、国民健康保険料を支払った翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)なので、期限内に手続きを行いましょう。

年末調整や確定申告における社会保険料控除の注意点

年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける際には、いくつか注意が必要な点があります。特に次の2点はしっかり把握しておくようにしましょう。

国民健康保険料の控除証明書は発行されない

国民健康保険料は、生命保険料などとは異なり、保険料の納付額を証明する控除証明書は発行されないため、確定申告で証明書の添付などは不要です。支払った金額は、支払った際の領収書や自治体から発行される納税の通知書などに記載されています。

金額がわからない場合は、自治体の窓口で納付を証明する書類を発行してもらえるか問い合わせましょう。手数料の支払方法や、郵送で手続きできるかも、必要に応じて確認します。詳しい申請方法は、各自治体のWebサイトに記載されています。

社会保険料控除の対象者は国民健康保険料を支払った人

社会保険料控除の対象となるのは、国民健康保険料を支払った人です。

国民健康保険料は世帯単位で計算され、自治体から世帯主に納付書が送付されます。例えば、夫が世帯主である夫婦の場合、納付書は世帯主である夫宛に送られますが、夫と妻がそれぞれ自分の分の保険料を支払っていることがあります。

このように、納付書の宛名と保険料の実際の支払者が異なる場合、支払った人がそれぞれ控除の対象者です。この場合、夫と妻はそれぞれ自分が支払った国民健康保険料を社会保険料控除として申告することが可能です。

ただし、年金から国民健康保険料が差し引かれている場合は、年金から差し引かれた人がその全額の社会保険料控除の対象になります。また、夫と妻の国民健康保険料が夫の口座から自動引き落としで支払われている場合は、支払いを行った夫が全額の社会保険料控除の対象となる点に注意が必要です。

確定申告の手順

確定申告を行う場合、1月1日~12月31日の1年間の所得を、翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の間に申告・納付します。

確定申告の手順は以下のとおりです。

必要書類を揃える

まずは、確定申告を行うために必要となる書類を揃えましょう。会社員などの給与所得者であれば源泉徴収票、個人事業主であれば帳簿や領収書、請求書などが必要です。

さらに、各種控除を受ける場合は、医療費控除なら病院から発行された請求書や領収書、生命保険料控除なら保険会社から届く保険料控除証明書、社会保険料控除なら国民健康保険料を支払った際の納税の通知書なども用意します。これらの書類は、確定申告で提出するわけではありません。ただし、確定申告書を作成するために必要です。また、マイナンバーと身元の確認が取れるマイナンバーカードなどの書類も準備しておきます。

確定申告書の様式は年によって変わることがあるので、申告を行う年に合ったものを使用します。税務署の窓口などで入手できるほか、国税庁「確定申告書等の様式・手引き等」からダウンロードすることも可能です。なお、e-Taxを利用してオンラインで提出する場合、紙の確定申告書は必要ありません。

必要書類については別の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

確定申告書を作成する

必要な書類が揃ったら、それらを見ながら確定申告書を作成していきます。書き方の詳細は、国税庁が提供している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参照するのがおすすめです。更新される場合もあるので、申告する年の手引きを参照しましょう。

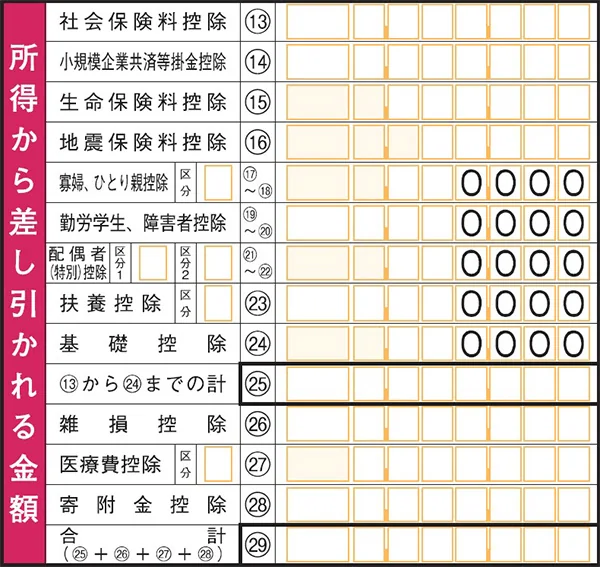

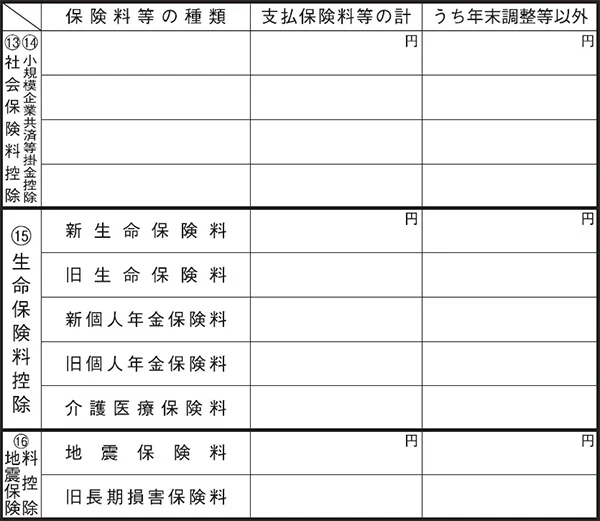

国民健康保険の保険料を支払っており、社会保険料控除を受ける場合は、確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」の「社会保険料控除」欄に金額を記入します。なお、国民年金の保険料や介護保険料なども社会保険料控除の対象となるので、これらの支払いがある場合は合計金額を記載しましょう。

社会保険料控除の内訳については、確定申告書の第二表の「社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入します。

確定申告書の第一表の記入欄

」

」確定申告書の第二表の記入欄

」

」確定申告書の書き方については別の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

確定申告書を提出する

確定申告書と必要書類が準備できたら、期限内に確定申告書を提出します。所轄税務署の窓口や郵送での提出のほか、e-Taxを利用してオンラインで提出する方法もあり、どれを選んでも問題ありません。提出方法によってメリットや注意点もあるので、自分に最適な方法を選んでください。

確定申告の提出方法については別の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

税金の過不足を精算する

確定申告が完了すると、税金を払いすぎていた場合は還付を受けることができます。反対に、払うべき税金をまだ納めていなければ、不足分を納税します。

国民健康保険料の控除を受けるために確実に申告を行おう

年末調整の控除対象から外れた人や、年末調整の対象ではない人の国民健康保険料は、確定申告を行うことで社会保険料控除を受けられます。社会保険料控除を受けると、納める税金の額を抑えることができるため、国民健康保険料を支払っている場合は、たとえ期間が短かったとしても控除を受けるための申告を忘れずに行いましょう。

国民健康保険料の控除は、年末調整の対象になることもありますが、状況によっては確定申告が必要になる場合があります。確定申告を行う際には、会計ソフトを利用すると、手続きをスムーズに進めることが可能です。

例えば、「やよいの青色申告 オンライン」、「やよいの白色申告 オンライン」を利用すれば、経理や簿記の知識がない初心者でも、日々の記帳や確定申告を簡単に行うことができます。1年間は無料で利用することができるのも嬉しいポイントです。ぜひご活用ください。

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。