確定申告はいつからいつまで?対象期間と期限を過ぎた場合の対応を解説

監修者: 岡本匡史(税理士)

更新

確定申告とは、1年間の所得(売上から必要経費を差し引いた金額)から納めるべき所得税の金額を算出し、国(税務署)に申告することです。

個人事業主をはじめ、会社員の方で副業などの収入が年間20万円を超えている方や、医療費控除・寄附金控除の適用を受けたい方などは、所得税の確定申告を行わなくてはなりません。

確定申告書は提出期間が決められているため、それに合わせた準備が必要です。そのため、何らかの事情によって期間内に確定申告できない場合にどうなるのか不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、確定申告期間や対象となる期間、確定申告の提出期限を過ぎた場合のペナルティ、期限までに提出できそうにない場合の猶予制度についても解説します。ぜひ参考にしてください。なお、確定申告には、所得税の確定申告のほかに、消費税の確定申告もありますが、ここでは特筆しない限り、所得税の確定申告を指しています。

📖この記事でわかること

・2025年分(令和7年分)の確定申告期間は2026年2月16日(月)~3月16日(月)

確定申告の申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生することがあり、青色申告特別控除は10万円に減額

・「やよいの白色申告 オンライン」「やよいの青色申告 オンライン」なら、取引データの自動取込から確定申告書の作成、e-Taxでの送信まで効率的に完結できます。詳細はこちらをご確認ください。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

確定申告期間と確定申告の対象となる期間

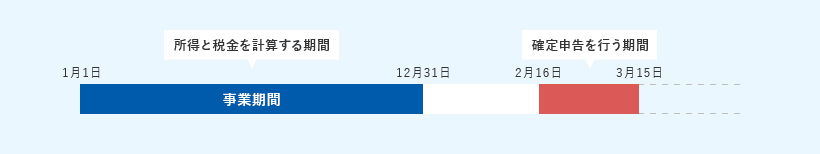

所得税の確定申告で申告するのは、確定申告書を提出する年の前年1月1日~12月31日の所得金額と、そこから求められる所得税の額です。この金額を、例年2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)の間に申告します。また、所得税の納付期間も同様に3月15日までです。

なお、2025年(令和7年)分の所得税の確定申告は上記の(土日祝の場合は翌平日)に該当するため、申告・納税の期間は2026年(令和8年)2月16日(月)から3月16日(月)となります。

なお、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行われません。

ただし、毎年、一部の税務署や申告会場では2月や3月の日曜の該当日に確定申告の相談及び申告の受付が実施されます。開催日については、国税庁のホームページで公開されますので、申告時期になったら確認をすることをお勧めします。

2026年は、3月1日(日)に一部の会場で確定申告の相談及び申告の受付が実施されます。

平日には税務署や申告会場に行くことができない方は、該当日を選ぶとよいでしょう。なお、あくまで相談と申告書の受付のみですので、納税はできません。

なお、2026年(令和8年)分確定申告(2027年(令和9年)2月16日から3月15日まで)から、確定申告会場における休日の相談対応を実施しない予定ということが公開されています。

所得税の対象となる事業期間と確定申告期間

ただし、納めすぎた税金の還付を受けるための還付申告については例外です。還付申告の場合、還付の対象となる年の翌年1月1日から申告できます。期限も、その年の3月15日までではなく、申告可能になった1月1日から5年以内です。

2025年(令和7年)分の所得税の予定納税と確定申告期限

2025年(令和7年)分の所得税の確定申告は、上記の(土日祝の場合は翌平日)に該当するため、申告・納税の期間は、2026年(令和8年)2月16日(月)から3月16日(月)となります。振替納税は、2026年(令和8年)4月23日(木)です。振替納税を選択した場合、納期限から約1月ほど後になるので資金計画に余裕が持てます。

申告所得税及び復興特別所得税の納期限

| 納期等の区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |

|---|---|---|

| 予定納税第1期 | 2025年(令和7年)7月31日(木) | 2025年(令和7年)7月31日(木) |

| 予定納税第2期 | 2025年(令和7年)12月1日(月) | 2025年(令和7年)12月1日(月) |

| 確定申告 | 2026年(令和8年)3月16日(月) | 2026年(令和8年)4月23日(木) |

-

※国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

」

なお、確定申告書の提出方法には、e-Tax、郵送、税務署の窓口へ持ち込みの3とおりがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご自身に合った方法で行いましょう。

確定申告の提出方法の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

個人事業主の消費税の確定申告

確定申告には、所得税の確定申告のほかに、消費税の確定申告があります。個人事業者の消費税の確定申告期間は、原則として申告期間の翌年1月1日~3月31日です。

個人事業者の消費税の確定申告納期限

| 対象年分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |

|---|---|---|

| 2025年(令和7年)分 | 2026年(令和8年)3月31日(火) | 2026年(令和8年)4月30日(木) |

| 2026年(令和8年)分 | 2027年(令和9年)3月31日(水) | 2027年(令和9年)4月下旬頃 |

-

※国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

」より

個人事業者の消費税の対象となる会計期間は、所得税の確定申告同様に申告する前年の1月1日から12月31日です。開業から2年間は免税事業者となるため、原則として消費税を納める必要はありません。

課税事業者となり、消費税の確定申告が必要となるかどうかは、基準期間の課税売上高によって判定されます。基準期間は、個人事業主は2年前の1月1日から12月31日、法人は前々事業年度です。開業から3年目であり、基準期間である2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者に該当し、消費税・地方消費税についても確定申告と納付が必要です。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始に伴い、開業と同時に適格請求書(インボイス)発行事業者として登録する場合、基準期間の売上高を問わず課税事業者となるため、開業の翌年から消費税の確定申告をする必要があります。

なお、2年前に1,000万円の売上高がなく、適格請求書発行事業者として未登録であっても、特定期間である前年の1月1日~6月30日の半年間に課税売上高もしくは、給与などの支払金額が1,000万円を超えている個人事業主の場合は課税事業者です。法人の場合は1月1日からではなく、前事業年度の開始月から半年間の課税売上高もしくは、給与などの支払金額で判定します。

消費税の確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告の期間に関する注意点

確定申告の期間について、いくつか注意しておきたい点があります。いずれも間違いやすいポイントでもあるため、以下の3点について正確に理解しておきましょう。

- 確定申告の期間に関する主な注意点

-

- ふるさと納税をした場合の確定申告

- 医療費など年をまたぐ支払いは期日によって申告年が異なる

- 廃業した場合の確定申告期限

ふるさと納税をした場合の確定申告

ふるさと納税をした場合の確定申告に関しても、通常の確定申告と同様に1月1日~12月31日までの分が寄附金控除の対象となります。寄附金控除は年末調整の対象外となるため、ふるさと納税をした場合は会社員であっても確定申告が必要です。ただし、ワンストップ特例制度を適用すれば、確定申告は不要です。

ワンストップ特例制度の申請期限は、ふるさと納税をした年の翌年1月10日ですが、確定申告をした場合はワンストップ特例制度が自動的に無効となります。例えば、医療費控除や初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるために確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度を申請していても、確定申告でふるさと納税に関する寄附金控除を併せて申告する必要があります。

また、6自治体以上にふるさと納税をした場合、ワンストップ特例制度の対象外となるため、確定申告が必要です。

ふるさと納税と確定申告の関連については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

医療費など年をまたぐ支払いは期日によって申告年が異なる

医療費など年をまたいで支払いをした場合、支払った期日によって確定申告をする年が異なります。

1年間で10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告時に医療費を申告することにより医療費控除が適用されます。医療費控除は年末調整では適用できないため、会社員など給与所得者であっても医療費控除を適用するには確定申告が必要です。なお、1年間の所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%を超えた医療費が医療費控除適用の対象金額となります。

注意しておきたいのは、医療費などの支払いが年をまたいでいるケースです。例えば10~1月末まで通院や入院していたとしても、12月31日までに支払った医療費と、1月1日以降に支払った医療費は確定申告できる年が異なります。

年をまたいで医療費などを支払った場合、まとめて申告できません。そのため、12月31日までに支払った分と1月1日以降に支払った分に分ける必要があります。そのうえで、医療費が10万円を超えなかった場合は医療費控除を適用できません。

医療費控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

廃業した場合の確定申告期限

個人事業主などが廃業した場合も確定申告は必要です。その場合は、1月1日から廃業した日までの収入や必要経費などを計算し、その翌年の2月16日~3月15日(通常の確定申告期間)に確定申告をします。

廃業後の確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告の提出期限を過ぎた場合のペナルティ

確定申告書の提出期限を過ぎてから提出した場合、確定申告書は受理されますが、ペナルティが発生します。提出期限を過ぎた場合に受けるペナルティと、その具体的な内容を見ていきましょう。

- 確定申告の提出期限を過ぎた場合のペナルティ

-

- 無申告加算税がかかる

- 延滞税がかかる

- 65万円または55万円の青色申告特別控除が受けられなくなる

無申告加算税がかかる

確定申告期間内に確定申告が行われなかった場合、本来納めるべき税金に無申告加算税が上乗せされます。上乗せされる税率は以下のように、税務署の指摘の有無で異なります。

- 無申告加算税の税率

-

- 税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告した場合:5%

- 税務署から指摘された後で期限後申告した場合:原則として納税額のうち50万円までが15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%

例えば、本来の納税額が60万円の場合、自主的に期限後申告した場合の無申告加算税は3万円ですが、税務署から指摘を受けた後での期限後申告であれば、以下のように計算します。

- 無申告加算税の計算式

-

- 50万円までの部分の税額:50万×15%=7万5,000円

- 50万円超から300万円までの部分の税額:10万円×20%=2万円

- 無申告加算税額:7万5,000円+2万円=9万5,000円

ただし、次にあげる要件をすべて満たしていれば「期限内申告を行う意思はあった」と認められ、無申告加算税はかかりません。

- 無申告加算税がかからない要件

-

- 申告期限後、1か月以内に自主的に申告している

- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する

なお、期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合とは、以下のいずれにもあてはまる場合のことをいいます。

- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合

-

- その期限後申告にかかる納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること

- その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

延滞税がかかる

期限後申告の場合、無申告加算税に加えて延滞税もかかります。延滞税の税率は納付が遅れた日数に応じて高くなり、最高税率は年14.6%です。計算方法は非常に複雑ですが、国税庁のWebページ「延滞税の計算方法」にてシミュレーションができます。

延滞税については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

65万円または55万円の青色申告特別控除が受けられなくなる

青色申告の場合、期限後申告をすると、65万円または55万円の青色申告特別控除の金額が10万円に減額されてしまいます。

青色申告をするメリットの1つは、最大65万円の青色申告特別控除が適用できる点です。期限後申告となった場合、控除額が減額されることで納税額が増えるだけでなく、すでに申告書を作成済みの場合は減額後の税額を再計算したうえで、書類を修正しなくてはなりません。

なお、個人事業主の青色申告について、期限後申告したからといって、青色申告の承認が取り消されることはありません。

しかし、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったり、所得や純損失の金額を隠蔽または仮装したりすると、青色申告の承認が取り消されるケースがあります。法人の場合は、2事業年度連続で確定申告期間内に確定申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。

期限までに所得税を納付できそうにない場合の対処法

確定申告期間内に確定申告を行うにあたり、期限までに所得税を納付するのが難しいと判断した場合には、所得税の延納制度や猶予制度を利用する方法があります。それぞれの制度の概要と申請方法について確認しておきましょう。

- 期限までの所得税納付が難しい場合の対応

-

- 延納制度

- 猶予制度

- 災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予

延納制度

延納制度とは、所得税の納期限までに納付すべき税額の半分以上を納めたうえで、残りの金額の納期限を延長できる制度のことです。期日までに所得税を納付するのが難しいことがわかっている場合には、税務署に申請することで、残りの金額の納付が猶予されます。延納制度の適用を申請する際には、確定申告 第一表の「延納の届出」欄に期限内に納付する金額と延納する金額を記載します。

ただし、延納制度を利用した場合には延納期間中に年7.3%と特例基準割合のいずれか低いほうの割合で利子税がかかります。結果として納める所得税の総額は増えることになるため、延納制度を利用すべきか慎重に判断する必要があります。

猶予制度

猶予制度とは、納税によって事業の継続や生活が困難になる場合のほか、災害による被害があった場合などに納税が猶予される制度のことです。猶予制度の適用対象となるには、申請書を含む各種書類を提出しなくてはなりません。猶予期間は原則1年間で、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付します。

なお、猶予制度を利用する場合、延滞税は軽減、または免除されます。

災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予

「災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予」とは、震災などによって財産に被害を受け、税金の納付が困難な状況に陥った場合に納税が猶予される制度です。この制度と併せて、「災害等により納付困難となった場合の納税の猶予制度」を利用することで、最大3年間納税の猶予を受けられます。

これらの制度の対象となるには、申請書を含む各種書類の提出が必要です。必要書類や申請方法に関して、詳しくは国税庁Webページ「災害を受けた場合の納税の緩和制度について」を参照してください。

確定申告後に間違いに気付いて訂正したい場合

確定申告書の提出後に内容の誤りなどに気付いて訂正したい場合、提出期間内なら訂正した申告書を再度提出すれば問題ありません。提出期間内の最後に提出された確定申告書が、その年の申告内容と見なされるからです。

では、確定申告期間を過ぎてから訂正したい場合、どうすればよいのでしょうか。このようなケースでは、更正の請求、もしくは修正申告を行います。

税金の額を実際よりも多く申告していた場合に提出するのが更正の請求、税額を実際よりも少なく申告していた場合に行うのが修正申告です。更正の請求は、確定申告期間から5年以内であれば提出できます。修正申告に関しては、税務署から更正を受けるまでの間ならいつでも申告が可能です。更正の請求については、税務署からの確認や調査があることも覚えておきましょう。

なお、修正申告をすることで新たに納付することになった税金には、延滞税がかかります。また、税務署の調査を受けた後に修正申告をしたり、税務署の更正を受けたりした場合には、新たに納付することになった税金の10%の過少申告加算税または35%の重加算税が課されます。

更正の請求・修正申告については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告期間前の申告はできる?

確定申告書を確定申告期間前に提出することも可能です。実際、e-Taxでは1月上旬から確定申告書のデータの送信ができます。ただし、確定申告期間が始まるまでは税務署が預かっていることになり、受付済にはなりません。そのため、確定申告期間前に納税しても納税証明書などは発行されない点に注意が必要です。

なお、確定申告書には社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書などの各種証明書を添付しますが、これらの書類が順次郵送で届くのは10~11月ごろとなるのが一般的です。

確定申告と提出期限が同じ関連書類

確定申告書の提出期限は例年3月15日ですが、確定申告に関連する申請書のうち、同日を期限とする書類があります。申請書類の種類や、提出が必要になる条件について、詳しく見ていきましょう。

- 確定申告と提出期限が同じ関連書類

-

- 所得税の青色申告承認申請書

- 青色事業専従者給与に関する届出書

所得税の青色申告承認申請書

最大65万円の特別控除が受けられる青色申告をするには、申告をしようとする年の3月15日(土日祝の場合は翌平日)までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しておく必要があります。ただし、1月16日以降に開業した場合は、その事業開始日から2か月以内が提出期限です。

青色申告承認申請書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告者が事業専従者の条件を満たす親族に支払う給与を必要経費として計上する場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に提出しておく必要があります。提出期限は、必要経費に算入しようとする年の3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。なお、1月16日以降に事業専従者が新たに加わった場合は、その日から2か月以内が提出期限となります。

弥生が運営する「起業・開業ナビ」では「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しています。画面の指示に従って操作するだけで、開業届を含む必要書類を簡単に作成できる無料のサービスです。所得税の青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出書も開業届と併せて作成できます。確定申告の際に青色申告を選択したい人は、「弥生のかんたん開業届」をぜひご利用ください。

青色事業専従者給与の届出については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告は早めの提出がおすすめ

確定申告には対象期間と確定申告期間が明確に定められているため、所定の期限までに確定申告書などの必要書類を整え、確実に管轄の税務署へ提出しなくてはなりません。

申告内容に不備や誤りがあれば、期限までに修正した申告書を再度提出する必要があるほか、申告期限を過ぎた場合には更正の請求書の提出や修正申告をすることになります。

万が一、確定申告の提出期限を過ぎてしまった場合には無申告加算税や延滞税といったペナルティの対象となることに加え、青色申告特別控除65万円控除や55万円控除が適用できなくなります。

弥生では、個人事業主向けのクラウド確定申告ソフトとして「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」を提供しています。初心者でも簡単に記帳を進められることに加え、e-Taxにも対応しているため、時間や場所を選ぶことなく確定申告を進められる点が大きなメリットです。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、法令に則った書類の作成や保存が手軽にできます。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は、1年間無料で利用できます。確定申告に向けた準備を早めに進めておきたい方はぜひ「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」をご活用ください。

よくあるご質問

確定申告の期限が過ぎたらどうなる?

確定申告書を期限を過ぎてから提出した場合、本来納めるべき税金に無申告加算税が上乗せされるほか、延滞税がかかります。ただし、要件を満たしていれば、期限内申告をする意思があったと認められると、無申告加算税はかかりません。

詳しくは確定申告の提出期限を過ぎた場合のペナルティをご確認ください。

確定申告は2月15日以前にもできますか?

確定申告書を期間前に提出することは可能です。e-Taxでは1月上旬からデータの送信ができます。ただし、確定申告期間が始まるまでは税務署が預かっていることになり、受付済にはなりません。確定申告期間前に納税しても納税証明書などは発行されない点に注意が必要です。

詳しくは確定申告期間前の申告をご確認ください。

確定申告が遅れても大丈夫?

期限後申告の場合、無申告加算税がかかりますが、「申告期限後、1か月以内に自主的に申告している」「期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する」の両者の要件を満たしていれば期限内申告を行う意思はあったと認められ、無申告加算税はかかりません。

詳しくは確定申告の提出期限を過ぎた場合のペナルティをご確認ください。

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者岡本匡史(税理士)

「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。

1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。

低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。

毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。