ダブルワークで確定申告は必要?不要なケースや注意点などを解説

2024/02/14更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

会社員やアルバイトとして働き、勤め先から給与を得ていて年収が確定している人は、年末調整を勤務先が行ってくれるので、所得税の確定申告をしなくてよいケースが大半です。ただし、ダブルワークをしている場合は、少し事情が変わってきます。

ここでは、ダブルワークで確定申告が必要となるケースや不要なケース、ダブルワークをしている人の確定申告の時期の他、確定申告の方法、確定申告の注意点などについて解説します。

所得税の申告には年末調整と確定申告がある

一定以上の収入を得ている人は、年末調整もしくは所得税の確定申告をして、所得税を納めます。その際に源泉徴収された税金や予定納税などで納めすぎた所得税があれば、還付を受けられます。

まずは、ダブルワークを含めた給与所得者が、どのように所得税を精算するのかについてみていきましょう。

給与所得者は年末調整で所得税を精算できる

勤務先が1か所の給与所得者は、月々の給与から納付すべき所得税が源泉徴収されており、原則、年末調整で税額の過不足の調整をして精算します。

年末調整を受ける場合、勤務先が本人に代わって税金の計算や納付をしてくれるため、年末調整では対応できない雑損控除や医療費控除、初年度の住宅ローン控除などの適用を受けない場合は、改めて確定申告をする必要はありません。

給与所得者は、11月頃に勤務先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」といった年末調整に必要となる書類の提出を求められます。

本来納めるべき所得税の金額は、年間の所得額に、生命保険料控除や扶養控除などといった各種控除を反映させて算出します。しかし、毎月の給与や賞与から天引きされる税金には、年末時点の正しい控除内容は反映されていません。そのため、該当する控除を反映させた正しい税額を年末調整で計算し、過不足の調整を行います。

ダブルワークの人は確定申告で正しい所得税額を算出する必要がある

ダブルワークをしている人は確定申告での所得税額の算出が必要です。所得税分が毎月給与から天引きされ、年末調整で精算されるという納税のしくみは、ダブルワークでも同じです。ただし、年末調整は年収が確定している人を対象者とするので、2か所以上の勤務先から給与を受け取っている場合、勤務先は年収を把握できません。

そのため、2か所以上の勤務先から給与を受け取っている場合は、給与額が大きい方の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整を受け、他の勤務先から年末調整されていない源泉徴収票を受け取るのが一般的です。

これを調整するため、ダブルワークをしている人は、勤務しているすべての会社から源泉徴収票を受け取り、所得税の確定申告をして、すべてを合算した所得・納税額を報告し、納税するか、または払いすぎた税金を返してもらうのが基本となるのです。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

ダブルワークで確定申告が必要となるケース

複数の勤務先があったり、副業で一定以上の所得があったりするなど、ダブルワークをしている場合は所得税の確定申告が必要です。

ここでは、確定申告が必要となるケースについて解説します。

2か所以上から給与をもらっていて、1か所のみで年末調整を受けている

2か所以上から給与をもらっている人で、1か所のみで年末調整を受けている場合は確定申告が必要です。年末調整を受けていない勤務先からの給与については、その給与があることによって、年末調整を受けた時点とは年収が異なるため、勤務しているすべての会社の給与を合計して確定申告する必要があります。

2か所以上から給与をもらっていて、年末調整を受けていない

2か所以上から給与をもらっている人で、どの勤務先でも年末調整を受けていない場合は確定申告が必要です。2か所以上でアルバイトを掛け持ちしているなどの場合が該当します。給与から所得税が源泉徴収されている場合は、払いすぎた税金が返ってくる可能性があるため、確定申告をした方がよいでしょう。

2か所以上でアルバイトを掛け持ちしているなどの場合には、どの勤務先も年収を把握できないため、確定申告を行うとによって所得税の精算を行います。

2か所以上で年末調整を受けている

2か所以上で年末調整を受けている人も、確定申告が必要です。給与所得者は基本的に1か所のみの勤務先で年末調整を受けます。

しかし、ダブルワークをしている場合、勤め先同士が連絡を取り合っているわけではありません。そのため、間違えて2か所以上に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、複数か所で年末調整を受けてしまう可能性もあります。このようなケースでは、所得控除が重複して、納めるべき税額が正しく計算できていないため、所得税の確定申告が必要です。

また、複数の勤務先で年末調整を受けた場合、本来は一度しか適用を受けられない基礎控除や給与所得控除が、複数回適用されている可能性が高くなります。この場合は納税不足となっていることが多いので、放置すると、本来納めるべき税を払わず滞納したことになり、延滞税や無申告課税といったペナルティを受ける可能性があります。

関連記事

給与以外に20万円を超える所得がある

給与以外に20万円を超える所得がある人は、確定申告をしなければなりません。例えば、給与とは別に副業の収入があり、収入から必要経費を引いた所得が20万円を超える場合などが該当します。

なお、収入が20万円を超えていても、経費を引いた後の金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。複数の副業をしている場合は、すべての副業の所得を合算して20万円を超えるかどうかで判断します。

一方で、所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です。確定申告をすれば住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は、別途、住民税の申告をしてください。

関連記事

ダブルワークで確定申告が不要なケース

原則として確定申告が必要なダブルワークですが、一定の条件を満たすと確定申告が不要となる場合もあります。

ここでは、ダブルワークをしていても確定申告が不要となるケースについて解説します。

給与収入が103万円以下

1月1日から12月31日までの給与収入の合計額が、103万円以下であれば確定申告は不要です。これは、所得控除として、最低55万円の給与所得控除と48万円の基礎控除が認められているので、収入が103万円以下だと納めるべき所得税が0円になるためです。

ただし、給与から源泉徴収されている人は、確定申告をすると払いすぎた税金を返してもらえるので、確定申告した方がよいでしょう。

年末調整を受けていない所得が20万円以下

年末調整を受けた本業以外の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。このルールは一般的に副業の20万円ルールと呼ばれています。給与以外に副業での所得がある場合は、収入から必要経費を差し引いた所得が、20万円以下になっているか確認しましょう。

複数の給与所得をまとめて1か所で年末調整を受けた

2か所以上から給与をもらっている人であっても、すべての給与を合算して1か所で年末調整を受けている場合は、確定申告は不要です。

例えば、年の途中に転職をしたものの、引き継ぎのため数か月間ダブルワークとなった場合などは、前職の源泉徴収票を現職の勤務先に提出することで、まとめて年末調整を受けられます。前職の源泉徴収票を現職の勤務先に提出することで、現職の勤務先での年収の把握ができるようになるため年末調整が可能となります。

一方、同様に2か所以上から給与をもらっている人であっても、年末に複数の会社に在籍している人は、結果としてどの会社も年収の把握ができません。そのため、確定申告で精算を行うこととなるのです。

ダブルワークをしている人の確定申告の時期

所得税の確定申告の申告・納付期間は、原則として、その翌年の2月16日~3月15日です。それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、翌平日となります。この期限は、ダブルワークの確定申告であっても同じです。

なお、払いすぎた税金を返してもらうために確定申告をする場合は還付申告という扱いになります。還付申告は、所得税の確定申告の期限に関係なく、申告する年の翌年1月1日から5年間、いつでも可能です。

ただし、住民税や国民健康保険料などは、所得を基に算出されます。そのため、申告対象年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をしない場合、反映できない可能性もあります。結果として住民税や国民健康保険料の算定が遅れ、追加で課されることもあるので、早めに確定申告をした方がよいでしょう。

関連記事

ダブルワークをしている人の確定申告の方法

ダブルワークをしている人は多くの場合で確定申告が必要となるため、2月16日~3月15日の期間に確定申告を行えるよう準備をしなければなりません。

ここでは、ダブルワークをしている人の確定申告について大まかな流れを紹介します。

1. 確定申告書を準備する

確定申告書を手書きで準備する場合は、国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。パソコンで作成する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー

」で必要事項を入力すると、確定申告書が自動で出力されます。また、確定申告ソフトを利用して作成することも可能です。

関連記事

2. 必要書類を用意する

確定申告書を用意したら、確定申告に必要な書類を用意します。主に「本人確認に必要な書類」と「所得の申告に必要な書類」「控除の申告に必要な書類」の3種が必要です。

本人確認に必要な書類

本人確認に必要な書類として、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの記載された住民票などのマイナンバーの番号を確認できる書類と、運転免許証や保険証などの身元確認書類をそれぞれ用意してください。

所得の申告に必要な書類

確定申告書を作成するために、勤務先から発行された源泉徴収票や副業の収入と経費がわかる書類などを用意しておきましょう。なお、提出の必要はありません。

控除の申告に必要な書類

確定申告でしか申告できない医療費控除や寄附金控除、初年度の住宅ローン控除などがある場合は、それぞれに必要な書類を用意します。ただし、生命保険料控除など、年末調整で控除を受けている場合は、改めて確定申告をする必要はありません。

関連記事

3. 申告書を作成して、期間内に提出する

確定申告書を作成したら、2月16日から3月15日までの確定申告期間中に所轄の税務署に提出します。確定申告書は、e-Taxでパソコンやスマートフォンから提出できる他、税務署への持ち込みや郵送でも提出可能です。e-Taxを利用する場合、国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスして、画面の案内に沿って必要事項を入力していくだけで自宅から確定申告を完了できます。

関連記事

ダブルワークをしている人の確定申告の注意点

ダブルワークをしている場合、確定申告に関して気を付けたいポイントがあります。ここでは、4つの注意点について解説します。

所得税の確定申告が不要なケースでも、申告した方がよい場合がある

ダブルワークをしている人は、所得税の確定申告が不要なケースでも、所得税の確定申告をしてはならないわけではなく、申告した方がよい場合もあります。確定申告をすることで税金の還付が受けられる状況であれば、確定申告をしないと税金を多く納めすぎることになってしまうので注意が必要です。

例えば、アルバイトを2つ掛け持ちしているが年末調整は受けておらず、年間収入は103万円以下だった場合や、年間10万円を超える医療費を支出していて医療費控除が受けられる場合などがこれにあたります。

確定申告不要でも住民税の申告が必要な場合がある

ダブルワークをしていて、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要となります。住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせたもので、地方税の一種です。年末調整や所得税の確定申告をしている場合は、確定申告書等のデータを基に、地方自治体が住民税の金額を算出しますので、住民税の申告は不要です。

しかし、年末調整済みの給与以外の所得が20万円以下の人や、公的年金等の収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の人などのように、確定申告は不要で所得税の確定申告をしない場合でも、上記のようなケースに該当し、1円でも所得があれば住民税の申告をしなければなりません。

住民税の申告が必要な場合は、期限は原則3月15日までです。速やかに市区町村の役所に住民税の申告をしましょう。

勤務先にダブルワークを知られたくない場合は、住民税を自分で納付する

ダブルワークを勤務先に知られたくない場合は、住民税の納付方法に注意が必要です。給与所得者が住民税を納める方法は、納税者個人が自治体に直接納付する普通徴収と、勤務先が毎月の給与から住民税を天引きし、自治体に納付する特別徴収の2種類です。特に指定しなければ、特別徴収されます。

もし、ダブルワークなどで年末調整以外に所得税の確定申告をしていると、住民税の金額が変更となるため、勤務先にダブルワークをしていることが知られてしまう可能性があります。

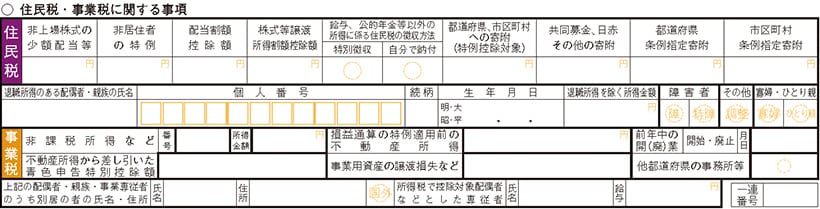

ダブルワークをしていることを知られたくない場合は、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」欄にチェックを入れましょう。この欄にチェックを入れておくと、自治体から自宅に納付書が送られてくるため、ダブルワークを知られる可能性が低くなります。

確定申告書 第二表 住民税・事業税に関する事項

- ※国税庁「所得税の確定申告

」

雑所得でも書類保管義務等が課される場合がある

2022年分以降の確定申告において、雑所得でも書類保管義務等が課される場合がある点にも注意しましょう。

税制改正により、2022年分の確定申告からは、前々年分の雑所得の収入金額に応じて、雑所得の申告に関しても、場合によっては領収書などの保存や確定申告書提出の際の収支内訳書の添付が求められるようになりました。

前々年が判断基準なので、2024年に確定申告を行う2023年分の基準になるのは、2021年分の雑所得の収入金額です。また、基準は所得金額ではなく収入金額であることに注意しましょう。基準は以下のとおりです。

| 前々年分の雑所得の収入金額 | 書類の保存 | 収支内訳書の要否 |

|---|---|---|

| 300万円以下 | 不要 | 不要 |

| 300万円超1,000万円以下 | 請求書や領収書を5年間保存 | 不要 |

| 1,000万円超 | 請求書や領収書を5年間保存 | 確定申告時に収支内訳書の添付が必要 |

ダブルワークの人は確定申告が必要か確認しよう

多くの場合でダブルワークには確定申告が必要となります。ダブルワークをしている人は、確定申告が必要かどうか確認し、適切に申告しましょう。また、確定申告書を正確に作成するためには日頃からの正しい帳簿付けが重要です。

確定申告の手間をできるだけ減らすためには、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」の利用がおすすめです。確定申告業務の負担軽減に、ぜひご活用ください。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」はずっと無料ですべての機能が使用でき、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料、かつ無料期間中でもすべての機能が使用できますので、どちらも気軽にお試しいただけます。

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な書類が作成可能です。

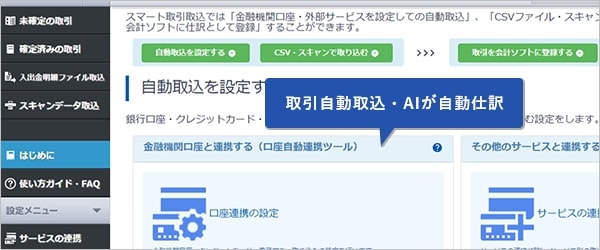

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

銀行明細やクレジットカードなどの取引データ、レシートや領収書のスキャンデータやスマホで撮影したデータを取り込めば、AIが自動で仕訳を行います。入力の手間と時間が大幅に削減できます。

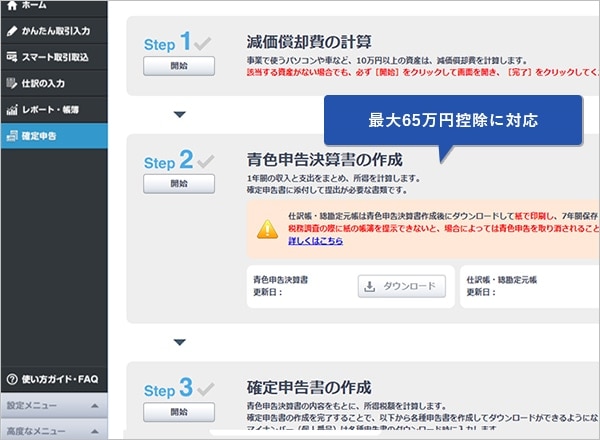

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムースに

画面の案内に沿って入力していくだけで、確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムースに受けられます。

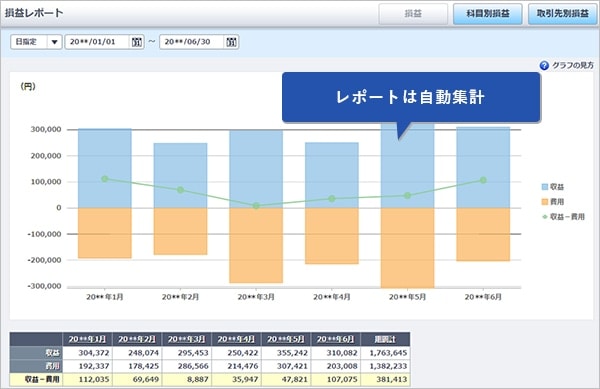

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。確定申告の時期にならなくても、事業に利益が出ているのかリアルタイムで確認できますので、経営状況を把握して早めの判断を下すことができるようになります。

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。