領収書とは?レシートや領収証との違い、発行・受領時の注意点を簡単に解説

監修者: 宮川 真一(税理士)

更新

領収書は、取引に際して金銭の授受があったことを証明する基本的な書類です。日常的に発行することの多い領収書ですが、それだけに間違った知識を持っていると、顧客や取引先に大きな迷惑をかける恐れがあります。そこで本記事では、領収書の基本的な役割や必要性、レシートとの違い、正しい記載項目や発行方法を簡単に解説します。また、領収書を発行する側・受領する側両方の注意点についても触れますので、領収書の正しい取り扱いを再確認したい方は、ぜひ参考にしてください。

領収書とは支払いをしたことを証明するための書類

領収書とは、取引における金銭の授受を証明するための書類です。大きな分類としては、「証憑(しょうひょう)」の一種として位置づけられます。証憑とは、取引の事実を裏付ける証拠書類で、見積書・注文書・納品書・請求書なども含まれます。これらの書類は、税務処理や取引の確認を円滑に行うために非常に重要です。

ただし、領収書は原則的に、支払者側が商品・サービスの代金支払時に先方へ依頼して発行してもらうものです。そのため、証憑書類として領収書が必要な場合は、その旨を取引先へ忘れず伝えるようにしましょう。

領収書とレシートの違い

商品・サービスの購入を証明する書類としては、レシートも代表的なものです。税務上から言えば、レシートと領収書は同じ扱いです。領収書と大きく違うのは、レシートの場合、取引内容の詳細(個別の購入品目や単価)が記載されている一方で、宛名(購入者の名称)がない点です。レシートは、小売、飲食店、タクシー、駐車場など不特定多数の相手に対して発行されます。

以下、この記事でも、特に記述がない限り、領収書にレシートも含んで説明していきます。

領収書と領収証の違い

領収書と領収証には、特に違いはありません。文字通り、領収書は「書類」、領収証は「証書」に分類されますが、実務面でこの違いが問題になることは基本的にありません。税務上の分類でも、領収証は「領収書」の一種として扱われています。

領収書は何のために必要?

多くの企業は、経費申請をする従業員に対して領収書の提出を求めています。領収書が第三者の発行する証憑書類だからです。そのことによって、二重払いを防ぎ、税務上の証票書類として扱われています。

二重払いを防ぐ

領収書には、二重払いや過払いを防止する重要な役割があります。領収書がなければ、代金を支払ったのかどうか確認が困難になり、すでに支払い済みの取引金額を二重払いしかねません。

その一方で、領収書があれば、支払いが確実に行われたという事実をしっかり確認できるので、二重払いのリスクを減らせます。

税務申告で証憑書類になる

領収書は、税務申告の証憑書類としても使われます。法人や個人事業主が確定申告をする際、経費を計上するためには、領収書などの証憑書類を根拠資料として保存しておくことが必要です。具体的には、法人の場合、領収書などの証憑書類を原則7年間保存することが義務付けられています。

もし領収書などの証憑書類がなければ、税務調査が入った際、その取引の説明が困難になる場合があります。その結果、脱税を疑われたり、追徴課税となったりする可能性があります。つまり、証憑書類は自社が正しく法令遵守していることを証明する資料でもあります。

不正を防ぐ

領収書は、従業員による経費の不正申請を防ぐためにも必要です。領収書がなければ、従業員が経費申請しても、「どこで何にいくら使ったのか」が実際にはわかりません。

例えば、家族や友人と食事した費用を接待費として経費申請したり、実際には生じていない架空の交通費や宿泊費を経費申請したりすることもありえます。あるいは、実際よりも多くの金額を経費申請することも考えられます。いずれにしても、経費申請に際して領収書の提出を必須とすれば、従業員がそうした不正行為をすることを遥かに難しくできます。この場合、取引内容の明細が分かるレシートの方が望ましいです。

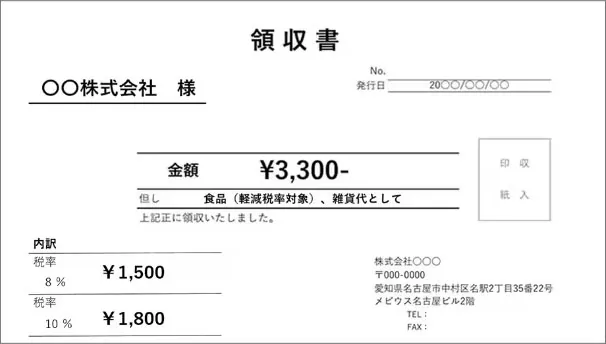

領収書の必要項目と基本の書き方

せっかく領収書を発行しても、必要な情報が正しく記載されていなければ意味がありません。取引先からのクレームや再発行の手間などを防ぐためにも、領収書に記載すべき項目と基本的な書き方をしっかり把握しておきましょう。なお、より詳しい書き方を知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

1. 領収書の通し番号

領収書に通し番号を付けることで、各取引の識別・検索や証憑の整理が効率的にできます。これは税務署に対して取引や証憑管理の透明性をアピールするためにも有効です。通し番号は必須ではありませんが、なるべく付けることをおすすめします。

2. 支払先の氏名または名称

支払先の名称は「株式会社〇〇」というように、正式名称を正確に記載することが大切です。支払先の名称が「上様」になっていたり、空欄になっていたりする領収書は、買手が会社の経費精算で経費として認められない可能性があります。そのため、宛名に関しては「株式会社〇〇」など、会社の正式名称を必ず記載し、省略や間違いがないようにしましょう。

3. 領収金額

領収金額は、領収書の中でも改ざんされやすい箇所です。0(桁)を増やすなど、余計な追記がされないように、領収金額には空白を作らないようにしましょう。具体的には、金額の先頭には「¥」または「金」と記載し、末尾には「-」または「※(米印)」、「也」といった記号や字を記載します。また、「¥10,000-」と3桁ごとにカンマを入れるのも大切です。さらに、「1」や「7」などの形が似ている数字は混同されないように丁寧に書きましょう。金額は領収金額ですので、税込みになります。

4. 取引内容

取引内容(但し書き)は、その支払いがどのような商品・サービスに対して行われたのかを示す重要箇所です。「駐車場代として」「飲食代として」など、簡潔かつ具体的に書きましょう。

5. 領収日

領収日欄には、「発行日」ではなく、「支払いが行われた日」を記載します。そのため、領収書を後日発行した場合は、支払いがあった日を遡って記載しましょう。銀行振込での入金の場合は、金額が振り込まれた日付を記入してください。

6. 書類作成者の氏名または名称

領収書作成者側の情報、個人名や屋号、会社名、店舗名などの名称を正確に記載しましょう。名称の後には、住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスなどの連絡先を記載します。押印は法的には必須ではなく、官公庁では廃止となっています。領収書に収入印紙を貼る場合は、消印として押印または署名が必要になります。

お金をもらう側が領収書を発行するときの注意点

領収書を発行する側は、特に記載内容の正確性に注意することが重要です。また、印紙税法に基づき、一定要件を満たした領収書には収入印紙を貼る必要があります。

間違えないよう正しく記載する

間違った情報が記載された領収書は証憑書類として意味をなしません。そのため、金額はもちろん、宛名や品名などを記載する際は、誤記がないように十分に注意が必要です。また、情報の正確性を保つためには、「会社名を省略しない」、「品代や上様などの曖昧な表現を使わない」なども大切です。

なお、領収書は条件次第で書き間違いを訂正することも認められていますが、特に手書きの場合は新たに書き直すことをおすすめします。領収書の訂正に関して詳しくは以下の記事をご参照ください。

5万円以上の領収書には収入印紙を貼付する

原則として、5万円以上の金額で現金払いをされた場合、領収書には収入印紙の貼付が必要になります。これはレシートの場合も同様です。

また、収入印紙の使い回しを防ぐために、貼付した収入印紙には割印(消印)をすることが求められます。割印は会社または発行担当者の印鑑だけでなく、手書きの署名でも構いません。なお、以下に該当する場合は支払金額が5万円以上でも収入印紙は不要です。

- 支払方法が現金払いではない場合(クレジットカード決済、一部のキャッシュレス決済など)※

- 領収書をデジタルで発行している場合(PDFやメールなど)

- ※キャッシュレス決済(コード決済)は、後払い方式の決済であることを領収書に記載している場合に限り、収入印紙は不要です。

必要であるにもかかわらず収入印紙を貼付しなかった場合、発行者側は本来貼付すべきだった収入印紙代の3倍に当たる過怠税が課される可能性があります。受領側に罰則はありません。詳しくは以下の記事をご参照ください。

お金を支払う側が領収書を受領するときの注意点

領収書の扱いについては、受領する側も注意する必要があります。適切な仕方で受領・保管しないと、証憑書類として領収書を使えず、追徴課税を受ける可能性もあるからです。特に以下の点には十分に注意しましょう。

原則として再発行されない

領収書は原則として一度(代金支払い時)しか発行されません。一般的に、領収書には「再発行不可」と明記されており、紛失した場合でも再発行は認められないことが多いです。

これは、領収書の発行が代金発行と同時に行われるからであり、時が経ってからの再発行が現実的に困難だからです。法律的にも、民法では同時履行の原則となっており、領収書の再発行は義務とはなっていません。

再発行を行う場合、「再発行」や「再」といった記載を加え、不正防止の対策が取られます。したがって、領収書を受け取ったらすぐに記載情報の確認を行い、その後は誤って破棄や紛失をしないように厳重に保管しましょう。

レシートと領収書はどちらかしかもらえない

領収書とレシートは記載内容が異なるので、念のために両方を確保したいと思う方もいるかもしれません。しかし、領収書とレシートは、二者択一です。領収書を受領するならレシートは受け取れません。先にレシートが発行されていた場合でも、領収書と引き換えに回収されます。

これもやはり、レシートと領収書の2つを使って経費の二重計上をされるのを避けるための措置です。税務調査で経費の二重計上が発覚した場合、領収書を発行した側も故意に不正行為に荷担したのではないかと税務署の追及を受けるリスクがあります。そのため、レシートと領収書の両方が欲しいといった依頼をしないようにしましょう。

正しく保管する

税務上、領収書は適切な方法で一定期間の保管が義務付けられています。具体的には、法人の場合は原則7年間(繰越欠損金の控除を受けるには10年間)、個人事業主で青色申告事業者は7年間、白色申告事業者は5年間の保管が必要です。

紙の領収書はそのまま原本を保管すればよいですが、改正電子帳簿保存法によって電子取引での領収書は、一定要件に従い、電子データ形式で保存することが義務付けられています。紙の場合、保管方法に決まりはありませんが、台紙に貼ってファイリングしたり一定のルールに基づいて、あとで探しやすいようにしてください。

領収書の保管期間や電子帳簿保存法の詳細については、以下の記事をご参照ください。

領収書はルールを知って正しく取り扱おう

領収書は、金銭の授受を証明する重要な証憑書類であり、発行側・受領側ともに適切な取り扱いが求められます。発行側は特に各種の情報を正確に記載するように心がけましょう。受領側も、記載内容の正確性をしっかり確認し、定められた保管期間の間、厳重に管理することが重要です。

領収書の発行に際しては、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を活用するのがおすすめです。Misocaは電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しており、領収書や請求書などの帳票を簡単に作成・発行できます。帳票の管理業務を効率化するために、ぜひご導入をご検討ください。

クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる

クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。

「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。

見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。

各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。

インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。

確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!

法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

この記事の監修者宮川 真一(税理士)

税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表

税理士/CFP®

1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応をはじめ、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っている。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事する。