控除とは?その意味や種類、必要な手続きを簡単に解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

税金の計算では、控除制度を活用することで税額を抑え、節税につなげることができます。

なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしています。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

ここでは、所得控除や税額控除の種類と内容、青色申告特別控除のほか、控除を受けるための手続きなどを解説します。

日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します

初年度無料ですべての機能が使用できます。

e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

控除とは税金から一定の金額を差し引く制度

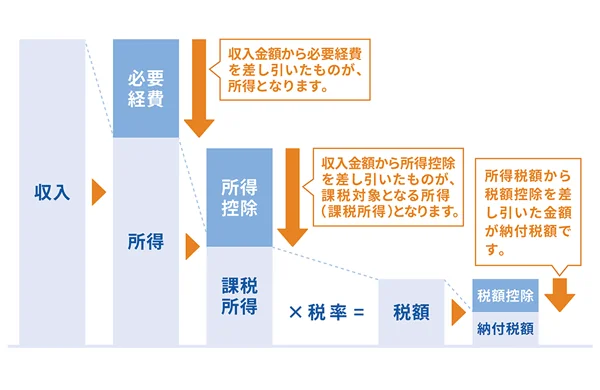

控除とは、税金から一定の金額を差し引くことができる制度のことです。所得税の税額は以下の順で計算をしますが、「2」の所得控除と「4」の税額控除をまとめて控除と呼びます。所得控除にも税額控除にもさまざまな種類があり、それぞれで適用要件が異なります。

所得税の計算方法

-

1.収入から必要経費を引いて所得金額を計算

-

2.所得金額から所得控除を引いて課税所得金額を計算

-

3.課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算

-

4.所得税額から税額控除の金額を引いて納付税額を計算

所得控除では税額計算のベースとなる課税所得金額を抑えることができます。また、税額控除は所得税額から直接差し引けるため、どちらも税負担の軽減につながる制度です。

所得控除と税額控除の違い

なお、控除と混同しやすい言葉として、還付があります。控除が税金から一定の金額を差し引くことを指すのに対し、還付は、払いすぎた税金が戻ってくることを指します。

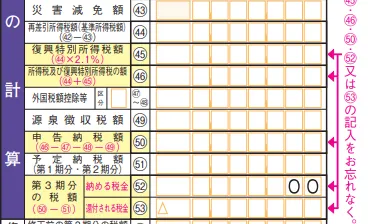

実際の確定申告書に記載する際は、所得税額から税額控除の金額を引いて納付税額を計算し、その後に源泉徴収された所得税額や既に納めた1期分・2期分の予定納税額を差し引くこととなっているため、納付税額より源泉徴収された所得税額などの方が多ければ、還付ということもあり得ます。

所得税の所得控除の種類

所得税の所得控除は15種類あり、以下のように対象者や控除の金額が異なります。また、年末調整での申告が可能な所得控除と、確定申告が必要になる所得控除があります。令和7年度税制改正によって変更があった制度については、改正点も含めて解説します。

所得控除の種類

| 所得控除の種類 | 対象者 | 控除の金額 | 年末調整での申告 |

|---|---|---|---|

| 社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの公的な保険料を支払った人 | 支払った社会保険料の額 | |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った人 | 支払った掛金の額 | |

| 生命保険料控除 | 民間の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人 | 支払った保険料額を一定の計算式に当てはめて計算した金額(上限12万円) | |

| 地震保険料控除 | 特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った人 | 支払った保険料額を一定の計算式に当てはめて計算した金額(上限5万円) | |

| 寡婦控除 | 合計所得金額が500万円以下の寡婦(ひとり親控除対象外の人) | 27万円 | |

| ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下のひとり親 | 35万円 | |

| 勤労学生控除 | 給与収入が150万円以下の勤労学生(※1) | 27万円 | |

| 障害者控除 | 納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが障害者の人 |

|

|

| 配偶者控除 | 生計を一にする所得58万円以下の配偶者がいる人 (※2) |

|

|

| 配偶者特別控除 | 生計を一にする所得58万円超133万円以下の配偶者がいる人 (※3) | 1万~38万円 ※本人と配偶者の所得により異なる |

|

| 扶養控除 | 以下を満たす扶養親族がいる人

|

|

|

| 基礎控除 | 納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の人 | 合計所得金額により以下のとおり

|

|

| 雑損控除 | 災害や盗難などの被害を受けた人 | 以下の計算式で求めた金額の多い人

|

|

| 医療費控除 |

|

|

|

| 寄附金控除 | 国や地方自治体、NPO団体など特定の寄附先に寄附をした人 | 特定の寄附先に寄附した寄附金の額(総所得金額等×40%が限度)-2,000円 |

- ※1 勤労学生控除については令和7年度(2025年度)税制改正により、合計所得金額の要件が75万円以下から85万円以下に、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に改正されたため、給与収入の場合の要件は両者の合計金額である150万円以下に改正

- ※2 配偶者控除については令和7年度(2025年度)税制改正により、配偶者の所得要件が48万円以下から58万円以下に改正

- ※3 配偶者特別控除については令和7年度(2025年度)税制改正により、配偶者の所得要件の最低額が48万円超から58万円超に改正

- ※4 扶養控除については令和7年度(2025年度)税制改正により、扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下に改正

なお、扶養控除は生計を一にする親族の所得が58万円超だと対象外です。ただし、令和7年度税制改正で、この要件を満たせない場合でも年齢19歳以上23歳未満の親族などの一定の要件を満たす場合に所得控除を認める特定親族特別控除という制度が創設されました。この制度の目的は、子供の所得の増加によって扶養控除が適用できなくなった結果、急激に扶養者の税負担が増えるのを防ぐことです。

特定親族特別控除では、2025年分より親族が19歳以上23歳未満で所得58万円超123万円以下の場合には、所得から一定額を控除できるようになります。控除額は3万円から63万円までで、対象となる親族の所得が増えるほど段階的に控除額が下がります。

所得控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

所得税の税額控除の種類

所得税の税額控除には20種類以上の種類があり、個人事業主が設備投資などの一定の行動をしたときに適用される制度や、事業をしているかにかかわらず個人が適用を受けられる制度など、さまざまな制度があります。事業をしていない個人でも適用を受けられる制度のうち、代表的な4種類の税額控除の対象者や控除額は、以下のとおりです。

税額控除の種類

| 税額控除の種類 | 対象者 | 控除の金額 |

|---|---|---|

| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) | 一定の要件を満たすマイホームを、住宅ローンを利用して購入または増改築した人 | 住宅ローン残高を一定の計算式に当てはめて計算した金額 |

| 住宅耐震改修特別控除 | 自宅の家屋について一定の要件を満たす耐震改修を行った人 | 工事費用の額を一定の計算式に当てはめて計算した金額 |

| 配当控除 | 一定の要件を満たす株式や投資信託の配当を受け取った人 | 原則として、配当所得の金額の10%または5% |

| 政党等寄附金特別控除 | 政党や政治資金団体に対する寄附をした人 | 寄附金額を一定の計算式に当てはめて計算した金額 |

住宅ローン控除では、子育て世帯の場合に控除対象となる借入限度額を優遇する措置が設けられています。この優遇措置は2024年までの時限措置でしたが、令和7年度税制改正によって1年間延長されました。

住宅耐震改修特別控除に類似する制度としては、省エネ改修工事をした場合の税額控除、バリアフリー改修工事をした場合の税額控除、多世帯同居改修工事をした場合の税額控除、耐久性向上改修工事をした場合の税額控除、子育て対応改修工事をした場合の税額控除などがあります。

また、配当控除については、適用を受けられるのは総合課税で確定申告した場合だけです。配当金の申告方法には、配当所得と配当金以外の所得の合計額を基に税額の計算を行う総合課税と、配当所得はそれ以外の所得とは分離して税額を計算する申告分離課税の2つの方法から選択できますが、申告分離課税では配当控除は適用できません。

もちろん、確定申告不要制度を選択し、確定申告しなかった場合も適用できないことになります。なお、J-REITに代表される投資法人から支払いを受けるべき配当などについても、配当控除は適用できません。

ほかにも、政党に寄附をした場合は、所得控除の寄附金控除と政党等寄附金特別控除の両方の適用対象になる可能性がありますが、適用できるのはどちらかの制度のみです。両方の対象になる寄附をした場合は、状況に応じて有利な方を選びましょう。

税額控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告をすると青色申告特別控除を受けられる

青色申告で確定申告をする場合は、所得控除や税額控除の他にも、青色申告特別控除の適用を受けることができます。青色申告特別控除とは、記帳に基づいた正しい申告をする青色申告者が受けられる特典で、青色申告者の所得金額から65万円、55万円、10万円を差し引ける制度です。控除額ごとに、以下のように要件などが異なります。

青色申告特別控除の控除額ごとの違い

| 項目 | 特別控除額65万円 | 特別控除額55万円 | 特別控除額10万円 |

|---|---|---|---|

| 所得の種類 | 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人 ※事業所得と不動産所得の兼業の場合は、不動産所得が事業的規模である必要はない |

|

|

| 確定申告での提出書類 |

|

|

|

| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式(簡易)簿記でも可 | |

| 確定申告の方法 |

|

|

|

| その他の要件 | e-Taxによる申告または、優良な電子帳簿保存をしている (※1) | – | – |

- ※1 2027年分以降の確定申告では、これらの要件に加えて国税庁長官の定める基準に適合する特定電子計算機処理システムを使用して電磁的記録の授受・保存を行っている場合も追加

青色申告を選択できるのは事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかがある場合ですが、65万円、55万円の控除額を適用できる所得は上記のように限定されています。

なお、青色申告をするためには、原則、確定申告を行う年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始するなどの開業初年の場合、その事業開始などの日から2か月以内に提出することで開業初年から青色申告ができます。

「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要なのは一度のみで、翌年以降の提出は不要です。

青色申告や青色申告特別控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

控除を受けるための手続き

所得控除や税額控除を受けるためには、年末調整や確定申告で、適用を受ける旨を申告書などに記載して提出する必要があります。それぞれの手続きの対象者や内容は、以下のとおりです。

給与所得者は年末調整で控除の適用を受ける

会社員やアルバイトなどの給与所得者が控除の適用を受けるためには、勤務先の年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などを提出する必要があります。

特定親族特別控除の適用を受けるためには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」への記入も必要になりますが、上記の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と兼用されることになっています。勤務先で各種申告書や控除証明書などの必要書類を提出すれば、勤務先が本人に代わって控除を適用した納税額を計算して納税するため、確定申告などの手続きは不要です。

ただし、以下のような控除の適用を受けたい場合は、年末調整では手続きができないため、別途確定申告も行う必要があります。

年末調整で手続きができない主な控除

- 雑損控除

- 医療費控除

- 寄附金控除(ふるさと納税については、年末調整の対象者でふるさと納税の分しか控除を受けない場合は、ワンストップ特例制度を活用すると確定申告は不要)

- 適用1年目の場合の住宅ローン控除(2年目からは年末調整での手続きが可能)

- 住宅耐震改修特別控除

- 配当控除

- 政党等寄附金特別控除

給与所得者が確定申告を行う場合、確定申告書に記載する所得金額などは、勤務先から交付される源泉徴収票を参照しながら記載します。なお、給与所得者であっても、以下に該当する方は年末調整の対象外となるため、確定申告が必要です。

給与所得者で年末調整の対象にならない主なケース

- 年収2,000万円を超えている

- 年の途中で退職した

また、副業をしていて本業の給与所得以外の所得が20万円を超える場合には、本業の勤務先で年末調整をしていても確定申告をしなければなりません。確定申告時には、年末調整で控除に関する手続きをしていても、改めて適用可能なすべての控除について申告書に記載するのを忘れないようにしましょう。

個人事業主は確定申告をする

個人事業主は、毎年の確定申告で控除に関する手続きを行います。確定申告書には、第一表に所得控除や税額控除の控除額を記載する欄があり、第二表に各種控除制度の要件などに関連する詳細を記載する欄があります。それらを記載したうえで、年間の収入金額や所得金額も記入し、控除を差し引いた税額を計算して申告しましょう。

納税が発生する場合、確定申告ができる期間は、例年2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までです。一方、還付となる場合は、還付の対象となる所得を得た年や所得控除などの適用漏れがあった年の翌年1月1日から5年以内であれば、いつでも申告することができます。

なお、確定申告は年末調整とは異なり、すべての所得控除と税額控除の手続きが可能です。

年末調整と確定申告の違いについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

各種控除制度の内容を把握して適切に申告しよう

控除の適用を受けたい場合は、年末調整や確定申告が必要になります。給与所得者は、年末調整で控除の手続きが完結する場合もありますが、年末調整の対象にならない控除の適用を受けたい場合は確定申告をしなければなりません。また、個人事業主は毎年の確定申告で、申告書に控除額などを記載して手続きを行います。

なお、控除制度は、一部が令和7年度税制改正で改正されています。2025年分の申告から適用される控除もあります。制度の内容を正しく把握して、手続きを行いましょう。

個人事業主が確定申告を行う場合は、「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」を利用すると効率的です。画面の指示に従うだけで簡単に正確な帳簿付けができます。

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。

今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!

【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!

初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。

取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。

「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。