青色申告とは?メリットや白色申告との違いをわかりやすく解説

監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

更新

個人事業主やフリーランスの確定申告は、青色申告または白色申告で行います。どちらを選択するかは事業者が選べます。では、どのような基準で申告方法を選択すればいいのでしょうか。

ここでは、青色申告のメリットや対象者、白色申告との違いなどについて解説します。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告とは、確定申告の方法の1つ

青色申告とは、確定申告の方法の1つです。青色申告の制度は所得税にも法人税にもありますが、本記事では所得税の青色申告について解説していきます。

青色申告では、基本的に、1月1日から12月31日までの1年間の取引を複式簿記と呼ばれる方法で記載した帳簿を基に申告を行います。青色申告には青色申告特別控除と呼ばれる節税につながる制度がありますが、そのメリットを最大限活用するには、原則として、帳簿は複式簿記で記載しなければなりません。確定申告では、帳簿に記載された売上と必要経費を基に年間の所得金額を計算し、所得税額を算出しますが、青色申告特別控除が適用できれば、所得金額から最大65万円を差し引くことが可能です。

複式簿記とは、1つの取引について「借方」と「貸方」の両面から記録する記帳方法です。例えば、100円のペンを1本買った場合、複式簿記では「現金が100円減った」「100円分の事務用消耗品(ペン)を購入した」といった仕訳を行います。

いわゆるお小遣い帳のように、現金の増減を記録するだけの単式簿記(簡易簿記)に比べて、複式簿記での記帳には知識と手間が必要です。しかし、複式簿記には正確な記帳と申告につながるといったメリットもあるため、青色申告を選択して複式簿記で記帳すると、青色申告特別控除の金額が大きくなる特典が用意されています。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告では、記帳方法や提出書類、利用できる制度などに違いがあります。

記帳方法については、白色申告の場合は、基本的には単式簿記です。青色申告でも簡易簿記での記帳は可能ですが、青色申告特別控除の額は10万円になります。

提出書類については、青色申告者は、確定申告書に貸借対照表と損益計算書で構成される青色申告決算書を添付(青色申告特別控除額が10万円の場合は貸借対照表の添付は省略可能)しますが、白色申告事業者は、損益計算書と似た形式の収支内訳書を添付します。貸借対照表については、複式簿記で記帳をしていないと作成できないため、白色申告事業者は提出不要です。

さらに、青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除をはじめとするさまざまな節税につながる制度があります。一方、白色申告では事業専従者控除といった一部の制度しか利用できません。同じように事業を行っていても、利用できる制度が違うことから、白色申告では納税額が高くなりがちです。

また、さまざまな特典がある一方で、青色申告は事前に青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要がありますが、白色申告では事前の申請は必要ありません。

白色申告には、誰でも利用できて記帳が比較的簡単というメリットがありますが、青色申告者も簡易簿記での記帳が可能であることを考えると、節税効果の高い青色申告を利用するのがおすすめです。現行の制度では、白色申告をするメリットは節税面ではほとんどありません。

白色申告との違いについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告が向いている方の条件

青色申告はどのような方に向いているのでしょうか。以下の条件に該当する方は、青色申告で申告することをおすすめします。

青色申告を選ぶ理由については以下の動画で詳しく解説していますので参考にしてください。

白色申告で事業をしている方

個人事業主として事業を行い、白色申告で確定申告をしてきた方は、青色申告への切り替えを検討しましょう。青色申告特別控除の最低額は10万円になりますが、10万円控除であれば簡易簿記でも認められるため、青色申告と白色申告にかかる手間はほとんど変わらなくなっています。簡易簿記を選択したとしても、青色申告を選択した方が税金を抑えられます。

白色申告から青色申告への切り替えについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

これから事業を始めたいと考えている方

これから事業を始めたいと考えている方も、最初から青色申告で確定申告をするのがおすすめです。

事業が軌道に乗るまでは、設備投資や広告宣伝費によって赤字になる可能性がありますが、青色申告には赤字を最大3年間繰り越せる制度があります。たとえ初年度が赤字でも、2年目から4年目に黒字になった場合は、初年度の赤字と黒字を相殺して税負担を抑えることが可能です。さらに、赤字にならなかった場合や、相殺しきれない利益が出た場合も、青色申告特別控除が利用できるため節税につながります。

なお、暗号資産取引のように一般的に雑所得に区分される所得であっても、事業規模であると認められれば事業所得として青色申告が可能です。記帳や帳簿書類の保存の有無、収入金額、営利性などによって個別に判断されるため、詳細は管轄の税務署で確認してください。

青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、提出期限を過ぎるとその年は青色申告ができません。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までですが、1月16日以後に新規開業する場合は、開業から2か月以内に申請書を提出することで青色申告者になれます。事業を開始する際には「個人事業の開業・廃業等届出書

」(開業届)も提出しますが、開業届も青色申告承認申請書も提出先は管轄の税務署であるため、同時に提出しておくのがおすすめです。

なお、「弥生のかんたん開業届」でも、開業届や青色申告承認申請書を作成できます。無料でご利用いただけるため、ぜひご活用ください。

節税したい方

青色申告にはさまざまな税制上のメリットがあるため、節税したい方に向いています。

例えば、青色申告特別控除では、申告方法などに応じて、65万円、55万円、10万円のいずれかの控除を利用できます。課税所得金額500万円の方が、65万円の青色申告特別控除の適用を新たに受けた場合、所得税額を13万円抑えることが可能です。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告のメリット

青色申告には、さまざまなメリットがあります。以下の5つの特典が用意されているため、積極的に活用するのがおすすめです。

65万円、55万円、10万円の青色申告特別控除を受けられる

青色申告をすると、65万円、55万円、10万円のいずれかの青色申告特別控除の適用を受けられるメリットがあります。利用できる青色申告特別控除の金額は、以下の要件のうちどれを満たしたかによって決まります。

青色申告特別控除の要件

-

1.事業所得または不動産所得を生じる事業を営んでいる

-

2.「1」の所得に関する取引を複式簿記で記帳している

-

3.記帳に基づいて青色申告決算書を作成し、確定申告書に添付して申告している

-

4.確定申告期間中に確定申告を行っている

-

5.現金主義による所得計算の特例を選択していない

-

6.e-Taxで申告しているか、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」を保存している

控除額は、上記をすべて満たす場合は65万円、「1」から「5」までを満たした場合は55万円、それ以外の場合は10万円です。

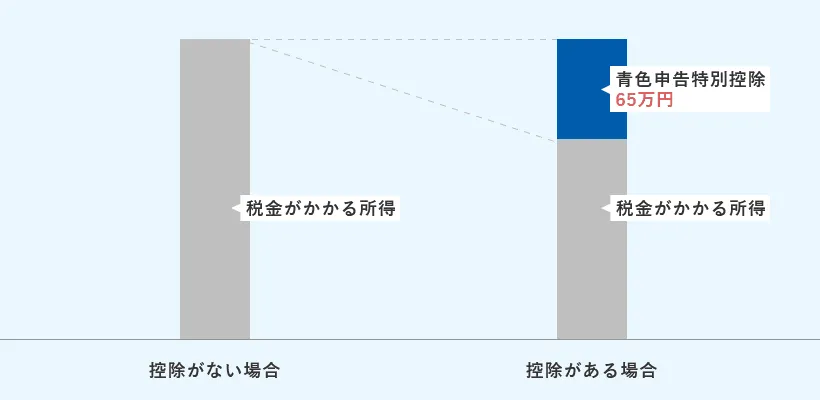

青色申告特別控除のイメージ

課税所得金額が400万円の方について、青色申告特別控除を利用したときにどのくらい所得税を節税できるのか計算してみましょう。所得税額は、以下の速算表を参照しながら「課税される所得金額×税率-控除額」で計算します。

所得税の速算表

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |

| 195万0,000円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |

| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |

- ※課税される所得金額は1,000円未満切り捨て

-

※国税庁「No.2260 所得税の税率

」

青色申告特別控除を利用しない場合は、所得税額は「400万円×20%-42万7,500円=37万2,500円」です。ここで、65万円、55万円、10万円の青色申告特別控除を利用した場合、それぞれ以下のように税額が下がります。

控除額65万円の場合の所得税額

(400万円-65万円)×20%-42万7,500円=24万2,500円(13万円の節税)

控除額55万円の場合の所得税額

(400万円-55万円)×20%-42万7,500円=26万2,500円(11万円の節税)

控除額10万円の場合の所得税額

(400万円-10万円)×20%-42万7,500円=35万2,500円(2万円の節税)

さらに、所得金額が下がれば、住民税や国民健康保険料(税)の負担も抑えられます。

青色申告特別控除の詳細については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

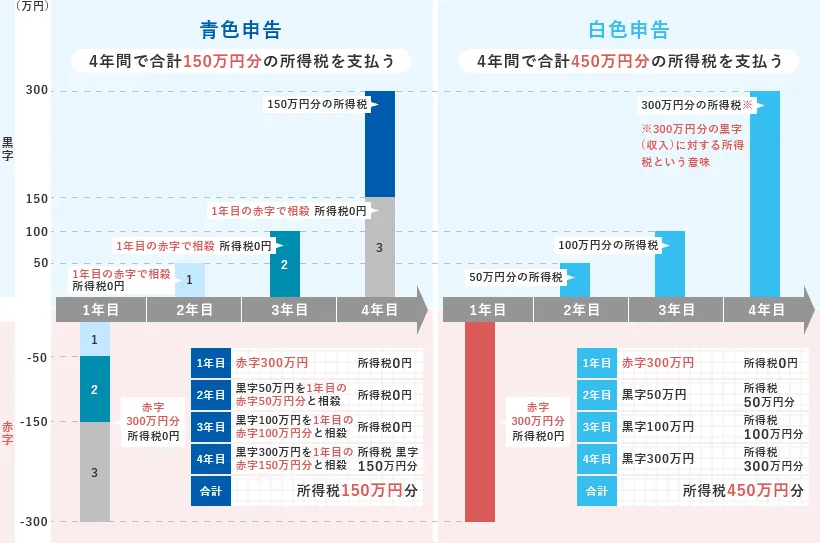

赤字を3年間繰り越せる

青色申告では、事業で赤字を出した場合、翌年以降3年間にわたって繰り越しできるメリットもあります。

例えば、2024年に200万円の赤字が発生し、2025年が300万円の黒字だった場合、2024年の200万円の赤字が活用できるため、2025年の所得税は「300万円-200万円=100万円」の利益を基に計算することが可能です。仮に2025年の黒字が200万円に届かず相殺しきれなくても、2026年や2027年の黒字と相殺できます。一方、白色申告の場合は赤字の繰り越しができないため、300万円を基に税額を計算しなければなりません。

赤字の繰り越しのイメージ

なお、赤字になった前年も青色申告をしていれば、損失額を前年分の所得金額に繰り戻すことも可能です。税務署による調査を経て、認められれば払いすぎた所得税が還付されます。

青色申告の繰越損失の計上については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

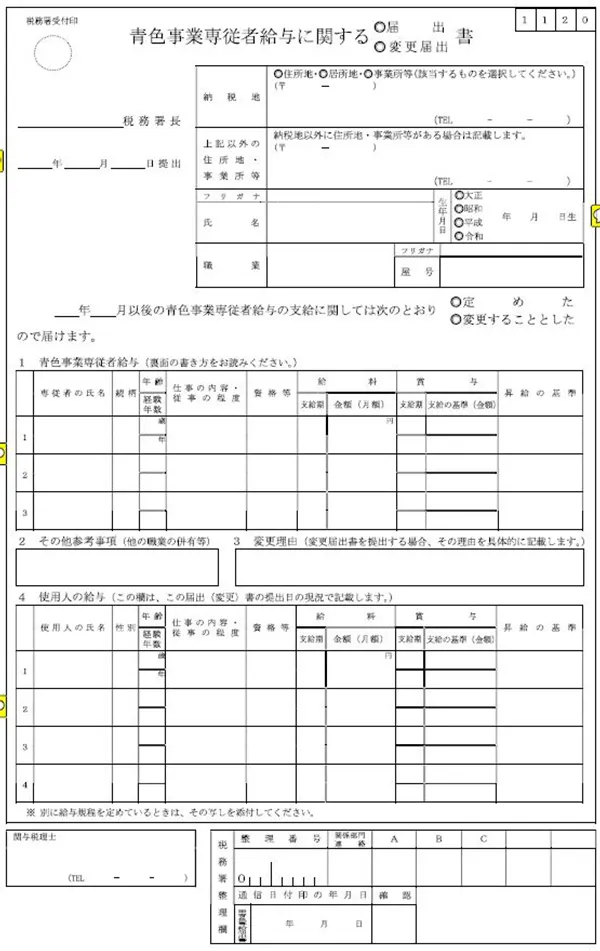

家族の給与を必要経費にできる

青色申告では、同一生計の配偶者や15歳以上の親族が青色申告者の事業に従事していて、その親族に給与を支払っている場合、給与として相当と認められる金額を全額必要経費として計上できる点もメリットです。ただし、学業を本分とする生徒や学生であったり、ほかにメインの仕事があったりして、時々家業を手伝っているような親族は対象外です。

例えば、配偶者が事業を手伝っていて利益が600万円出ていた場合、配偶者に対して毎月20万円の給与を支払うと、240万円の必要経費を計上できるようになり、利益が360万円に圧縮できます。一見、利益が目減りしたように見えるかもしれませんが、所得が分散されることにより、各個人においては低い税率が適用されるため、納税者と配偶者の合計の税負担を減少することが可能です。

ただし、この制度を利用するためには、管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出する必要があります。届出書には、給料や賞与の額を記載する欄があり、記載した金額以上を支払っても、必要経費に計上することはできません。また、労働の対価として適正な金額と認められないような、高額な給料を設定できない点にも注意が必要です。提出期限も定められているため、間に合うように提出しましょう。

なお、青色事業専従者給与の対象となる配偶者や親族は、配偶者控除や扶養控除の対象外です。二重に申告してしまわないように気を付けてください。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

-

※国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続

」

青色事業専従者給与については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

減価償却の特例を受けられる

青色申告者が30万円未満の固定資産を購入した場合、全額を購入した年に償却するか、減価償却するかを選択できる特例の適用を受けられるといったメリットもあります。

減価償却とは、事業に使用する10万円以上の固定資産を購入した際に、耐用年数に応じて経費計上していく制度です。例えば20万円でパソコンを購入した場合、パソコンの耐用年数は4年であるため、20万円を4年間に分けて必要経費に計上していきます。購入した年にまとめて必要経費にすることはできません。

一方、青色申告を選択して特例を利用すれば、20万円全額を購入した年の必要経費にできます。利益の多い年に設備投資をして全額を償却できれば、それだけ利益が圧縮されて、その年の節税につながります。

少額減価償却資産の特例については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

一括評価による貸倒引当金の計上ができる

事業所得のある青色申告者は、売掛金や貸付金などが取引先の倒産などによって回収できなかったときの損失見込みとして、一括評価による貸倒引当金を計上できます。計上できるのは、年末時点の売掛金や貸付金などの債権の合計額の5.5%(金融業は3.3%)までです。

白色申告では、経営状態が著しく悪化していたり、倒産寸前になったりしている取引先などへの債権に関する個別評価による貸倒引当金の計上はできますが、すべての債権に適用可能な一括評価による貸倒引当金の計上はできません。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告のデメリット

さまざまなメリットがある青色申告ですが、手間がかかる点がデメリットとしてあげられます。具体的には、以下の2点の対応が必要になります。

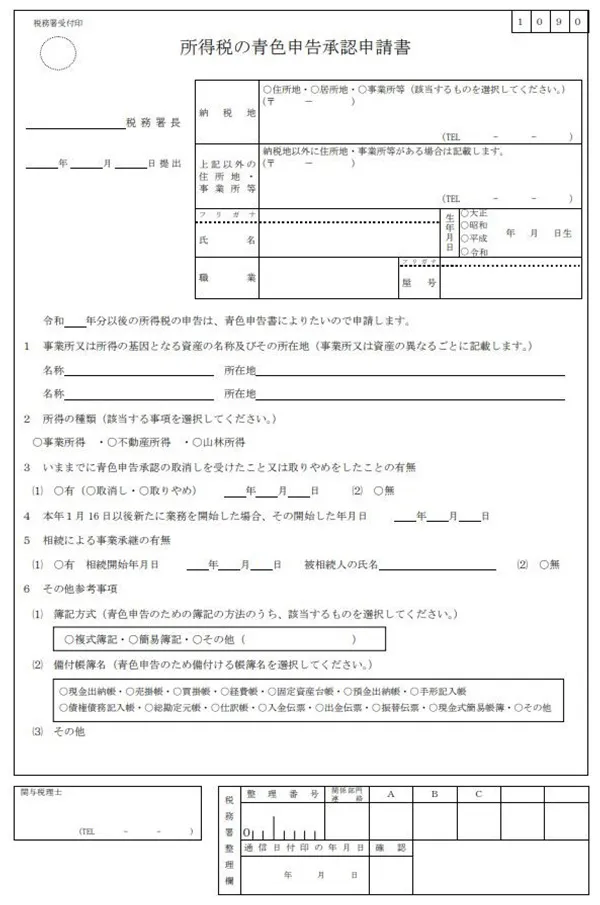

事前に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要

青色申告を行うために、管轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になる点はデメリットです。青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、1月16日以後に新規開業する場合は、提出期限は開業から2か月以内となります。

青色申告承認申請書の書式は、国税庁のWebページ上からダウンロードするか、税務署窓口で配布されている書式を利用しましょう。開業届と同時提出することも可能です。

なお、一度青色申告承認申請書を提出した事業者は、翌年以降も自動的に青色申告者になります。取りやめたい場合のみ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出してください。

青色申告承認申請書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

65万円、55万円の特別控除は複式簿記での記帳が必要

65万円または55万円の青色申告特別控除を利用したい場合は、複式簿記での記帳が必要になることも、手間がかかるといった点ではデメリットといえます。複式簿記は簡易簿記よりも複雑なため、手書きなどで帳簿を付けている方にとってはハードルが高いかもしれません。

とはいえ、確定申告ソフトを活用すれば簿記の知識がなくても複式簿記での記帳が可能です。画面の案内に従って入力していくだけで帳簿を付けられる「やよいの青色申告 オンライン」などをご活用ください。また、10万円の青色申告特別控除を利用する方は、簡易簿記での記帳も可能です。

複式簿記については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告承認申請書の提出方法と記載事項

青色申告で確定申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。以下の書式に記入して、管轄の税務署に提出します。

所得税の青色申告承認申請書

-

※国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続

」

青色申告承認申請書の主な記載事項は、以下のとおりです。

青色申告承認申請書の主な記載事項

- 基本情報(住所、氏名など)

- 職業

- 屋号

- 事業開始日

- 所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得)

- 簿記方式(複式簿記、単式簿記)

- 備付帳簿名

職種や屋号などは、開業届に記載した内容を基に記載しましょう。

簿記方式は、利用したい青色申告特別控除の額に応じて選択します。65万円または55万円の青色申告特別控除を受けたい場合には、複式簿記の□印にチェックマークを付すことになります。

備付帳簿名は、青色申告のために今後作成して備え付ける予定の帳簿を選択してください。主な帳簿は以下の8種類です。

備付帳簿名の記載欄で選択する主な帳簿

- 現金出納帳

- 売掛帳

- 買掛帳

- 経費帳

- 固定資産台帳

- 預金出納帳

- 総勘定元帳

- 仕訳帳

確定申告ソフトを使用する場合、日々の取引内容を基に上記の帳簿を自動作成できます。個別に用意する必要はありません。確定申告ソフトを使用する場合には、「(2)備付帳簿名」欄の「その他」の〇印にチェックマークを付し、(3)の「その他」欄に、「確定申告ソフト使用」などと記載します。

作成した青色申告承認申請書は、所轄の税務署に提出してください。e-Taxで提出することも可能です。

書類の書き方や手順については以下の動画で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告で確定申告をする際に必要な手続きと書類

青色申告で確定申告をする際には、確定申告書と青色申告決算書を所轄の税務署に提出しなければなりません。その他、マイナンバーの確認書類や各種控除を証明する書類なども必要です。

以下では、青色申告をするすべての事業者が提出しなければならない確定申告書と青色申告決算書について、作成方法などを解説します。

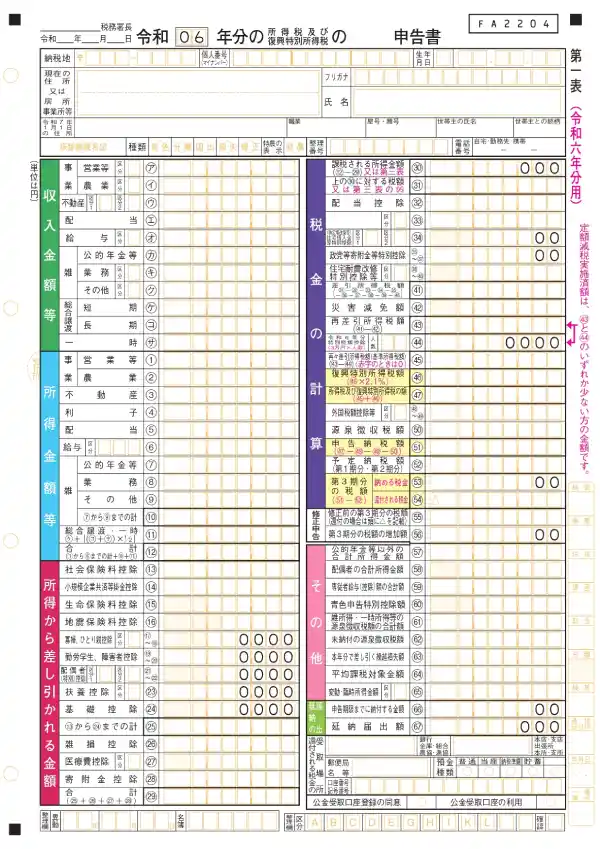

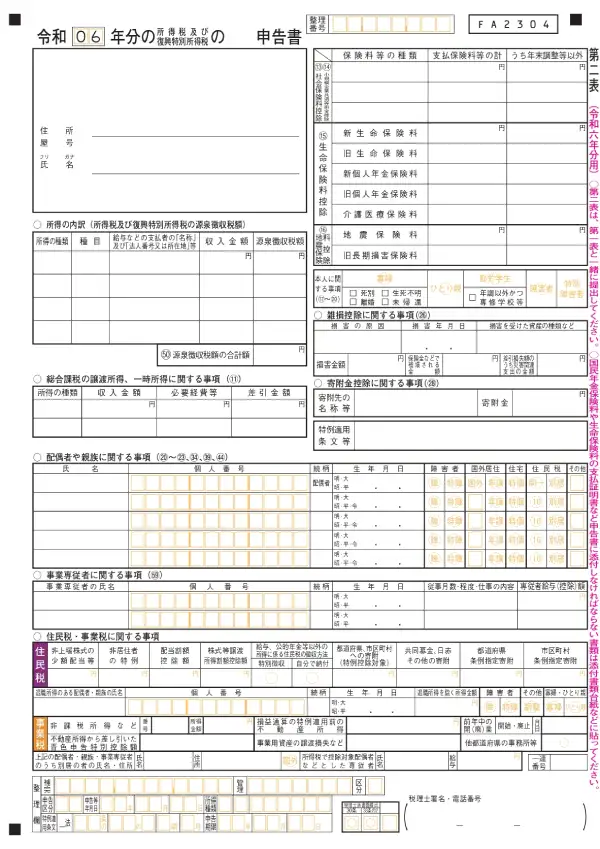

確定申告書

確定申告書は、申告する年の1月1日から12月31日までの収入金額と所得金額、所得金額に応じた税金の額を明らかにするための書類です。第一表から第四表までがありますが、全員が提出するのは第一表と第二表の2枚です。

確定申告書 第一表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

確定申告書 第二表

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

確定申告書 第一表には、収入金額、所得金額、所得から差し引かれる金額、税金の額などを記載します。一方、確定申告書 第二表は、第一表に記載した金額の詳細を記載する書類です。

所得税は、基本的に収入金額(売上)から必要経費の額と青色申告特別控除額を差し引き、そこから所得控除額を差し引いた課税所得金額に対してかかります。ただし、税金にはさまざまな税額控除制度が設けられていて、適用要件を満たす場合、税額から一定額を差し引けます。確定申告書に控除額を記載したうえで、税額の計算を行いましょう。

特に令和6年の確定申告書については、いわゆる定額減税を記載する「令和6年分特別税額控除額」欄が設けられています。同一生計配偶者や扶養親族の数を誤りなくカウントし、正確に記載しなければなりません。

確定申告書の詳細については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

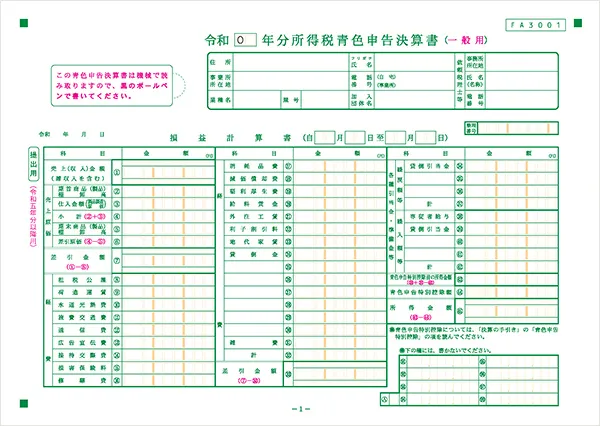

青色申告決算書

青色申告決算書は、以下の4枚の書類で構成された青色申告時の添付書類です。

青色申告決算書を構成する書類

- 損益計算書(1枚)

- 損益の内訳の記入書(2枚)

- 貸借対照表(1枚)

65万円か55万円の青色申告特別控除を利用する方は、4枚すべてを提出します。10万円の青色申告特別控除を利用する方は、貸借対照表以外の3枚を提出してください。

所得税青色申告決算書(一般用)

-

※国税庁「所得税の確定申告

」

損益計算書と損益の内訳の記入書は、確定申告書に記載した収入金額や必要経費の内訳をまとめた書類です。月別の収入金額や、勘定科目ごとの必要経費の額、貸倒引当金の額、取引先ごとの売上額、減価償却費の計算などを記入します。

貸借対照表は、期首と期末時点の事業者の資産、負債、資本がいくらあるのかを示す書類です。

青色申告決算書は、帳簿を基に作成する書類です。帳簿の内容を集計して決算書を作成し、その後、記載内容を確定申告書に転記しましょう。確定申告ソフトを利用している場合は、決算時に必要な情報を入力することで、自動的に青色申告決算書や確定申告書を作成できます。

確定申告ソフトを利用しない場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の活用がおすすめです。ただし、帳簿の作成はできません。

青色申告決算書については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告で保存が必要な書類

青色申告をする方は、提出書類や帳簿の内容を証明する書類などについて、一定期間の保存が義務付けられています。白色申告事業者よりも長期間の保存が必要な書類もあるため、注意してください。

青色申告をする場合に、保存が必要となる書類の種類と保存期間は以下のとおりです。

青色申告で保存が必要な書類の種類と保存期間

| 種類 | 具体例 | 保存期間 |

|---|---|---|

| 帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |

| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |

| 現金、預金に関する書類 | 領収証、預金通帳、借用証など | 7年 ※前々年分の所得が300万円以下の方は5年 |

| その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書など | 5年 |

-

※国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告

」

上記の保存期間は、確定申告期限の翌日から起算します。受け取った日から数えるわけではありません。後から見返す際の利便性も考慮して、年ごとにファイリングしておくのがおすすめです。なお、課税事業者の仕入税額控除の根拠となる書類や、適格請求書(インボイス)発行事業者が発行した書類の控えについては、上記にかかわらず7年間保存します。

青色申告で保存が必要な書類については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

確定申告書と青色申告決算書の提出方法

青色申告決算書や確定申告書は、以下のような手渡し、郵送、e-Taxの3とおりの方法で提出できます。都合の良い方法を選択しましょう。

確定申告の提出方法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

税務署に持ち込んで提出

確定申告書や青色申告決算書などの確定申告書類は、納税地を管轄する税務署や確定申告会場に持ち込んで提出することができます。税務署のスタッフに相談しながら書類を作成、提出したい場合に適しています。

ただし、相談には整理券が必要です。早めに訪問して、整理券をもらいましょう。なお、確定申告会場に入場するための入場整理券を事前発行するために、LINEアプリが利用できる場合もあります。管轄の税務署が対応しているかどうか調べてみましょう。相談したい事項がない場合は、整理券は不要です。

窓口が開いている時間は、原則として平日8時30分から17時までです。時間外に提出したい場合は、時間外収受箱に、封筒などに入れた書類を投函してください。

なお、2025年1月以降、控えに収受日付印を押印する制度が廃止されました。そのため、控えの書類を持ち込む必要はありません。

郵送で提出

確定申告書類は、管轄の税務署、または管轄税務署が業務センター化している場合は業務センターに郵送して提出することも可能です。確定申告書類は信書に該当するため、普通郵便やレターパックなどの信書を送れるサービスを利用してください。宅配便やゆうパックなどは使えません。

郵送で提出する場合、消印の日付が提出日と見なされます。発送日が申告期限に間近になる場合は、ポスト投函ではなく郵便局の窓口に差し出して消印を押してもらいましょう。

なお、2025年1月以降、控えに収受日付印を押印する制度が廃止されました。そのため、控えの書類や返信用封筒を同封する必要はありません。

郵送方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

e-Taxで申告

確定申告書類は、e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。e-Taxは、電子データとして確定申告書類を提出できるサービスです。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や確定申告ソフトを使って、パソコンやスマートフォン上で作成した確定申告書や青色申告決算書は、e-Taxで送信できます。

例えば、「やよいの青色申告 オンライン」なら、帳簿の記帳から申告書の作成、送信までワンストップで対応可能です。簡単に確定申告を進めたい方は、ぜひご活用ください。

e-Taxの利用は、最大65万円の青色申告特別控除を受ける条件の1つです。利用には原則としてマイナンバーカードが必要になりますが、所有している方にはおすすめです。事前の登録手続きなどもあるので、早めに準備を進めましょう。

なお、e-Taxでは2月16日よりも早くデータを送信することが可能ですが、その場合、メッセージボックスに格納される受信通知により、確定申告書などのデータが税務署に到達したことを確認できます。

e-Taxでの申告については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告に関するよくある質問

青色申告で、よくある質問に回答します。以下のポイントを押さえておくことで、スムーズな申告を目指しましょう。

青色申告で確定申告書類はいつまでに提出すればいい?

青色申告は、例年、申告する年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。土日祝日に重なった場合は、翌平日が提出期限になります。確定申告書と青色申告決算書は同時に提出するため、期限も同一です。2024年分の確定申告期間は、2025年2月17日から3月17日までです。

なお、所得税の納付期限も、確定申告期限と同一です。ただし、振替納税の場合は確定申告期限までに手続きを行い、約1か月後に引き落とされます。

確定申告の期限については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告に迷った際の相談先は?

青色申告決算書の作り方や、必要経費の処理方法などに迷ったときは、確定申告に関する相談窓口に相談しましょう。主な相談先は、以下のとおりです。

確定申告の主な相談先

| 相談先 | ページリンク | 特徴 |

|---|---|---|

| 税務署、確定申告会場 | 確定申告会場のお知らせ |

対面で相談ができる(要整理券) |

| 国税庁のチャットボット | チャットボット(ふたば) |

チャット形式で一般的な確定申告に関する情報を探せる |

| 国税庁のタックスアンサー | タックスアンサー(よくある税の質問) |

税金に関する一般的な質問に関する情報を探せる |

| 全国の青色申告会 | 全国青色申告会総連合 |

青色申告会に入会することで青色申告に関する質問ができる |

| 全国の商工会議所、商工会 |

東京商工会議所 全国商工会連合会 |

地域の商工会議所や商工会で無料の税務相談を受け付けている※会員限定の場合もある |

| 確定申告ソフトのサポートサービス | 弥生 業務ヘルプデスク | プラン内容に応じた仕訳相談や個人向けの確定申告相談を実施 |

一般的な税の相談や確定申告の相談には、国税庁のサービスなどを活用しましょう。一方、確定申告ソフトを利用している場合は、ベンダーのサポートサービスを利用するのがおすすめです。ソフトの内容を踏まえたアドバイスをもらえます。

確定申告の相談先については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告を効率的に行うには、確定申告ソフトを活用しよう

確定申告ソフトを活用すれば、簿記や会計の知識がなくても青色申告ができるようになります。銀行口座やクレジットカードと連携させた自動仕訳もできるソフトを活用して、日々の経理業務にかかる時間を短縮しましょう。

「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料ですべての機能をお試しいただける確定申告ソフトです。e-Taxにも対応しているため、65万円の青色申告特別控除も利用できます。効率良く正確な確定申告をするために、ぜひお役立てください。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能

確定申告ソフトを使えば簿記や会計の知識がなくても、簡単に確定申告書ができるような製品もあります。

今すぐに始められて初心者でも簡単に使えるクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」と、クラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの白色申告 オンライン」はずっと無料ですべての機能が使用可能です。「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。しかも、無料期間中でもすべての機能が使用できますので、どちらも気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン

初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な書類が作成可能です。

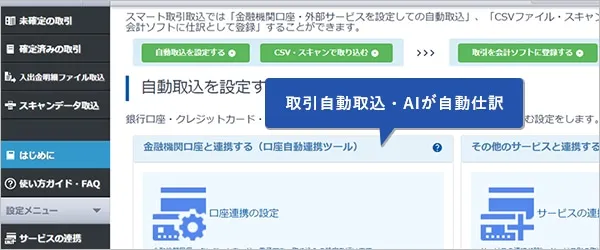

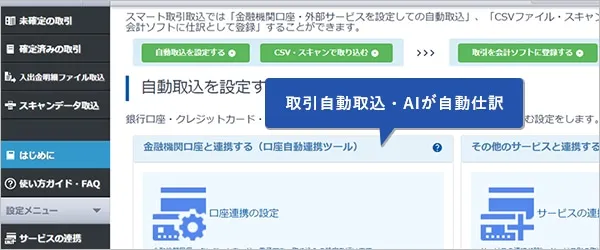

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

銀行明細やクレジットカードなどの取引データ、レシートや領収書のスキャンデータやスマホで撮影したデータを取り込めば、AIが自動で仕訳を行います。入力の手間と時間が大幅に削減できます。

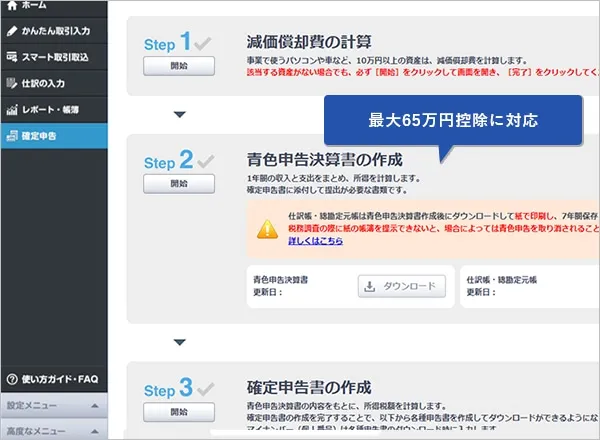

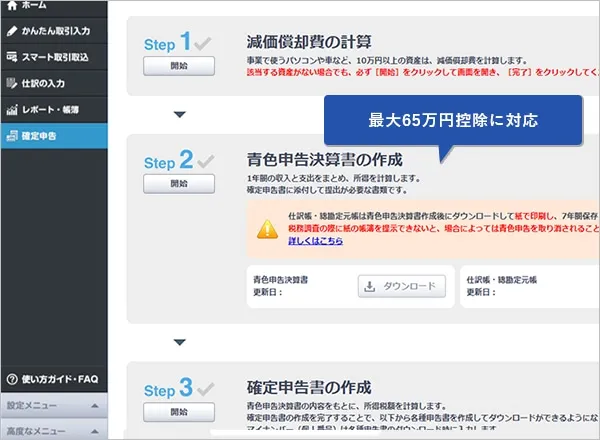

確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

画面の案内に沿って入力していくだけで、確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の作成も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

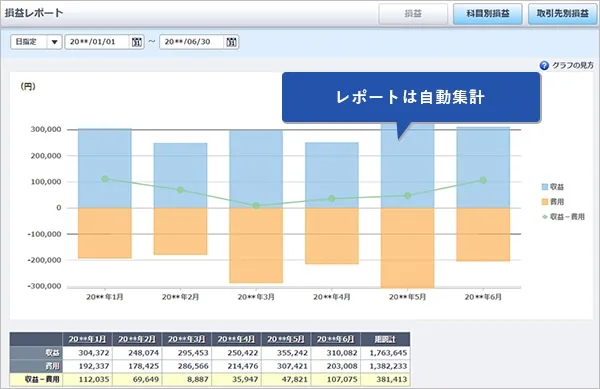

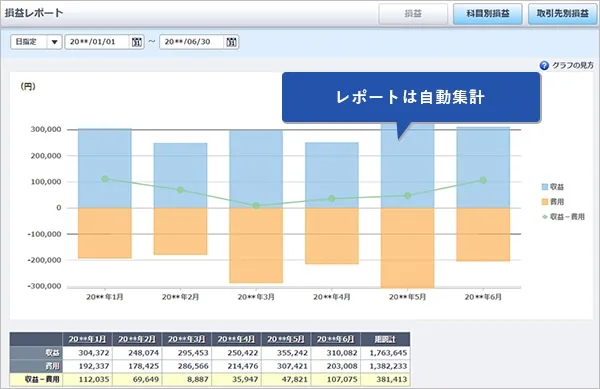

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。財務状況をリアルタイムで確認することで経営状況を正確に把握でき、事業展開において早めの判断ができるようになるでしょう。

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

よくあるご質問

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告は、法人にも個人事業主にもあります。個人事業主の場合、事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合は、所得から最大65万円を控除できるなど様々な節税メリットがあります。白色申告は手続きがシンプルで簡単なことがメリットですが、節税メリットはありません。

詳しくは「青色申告と白色申告の違いとは?メリットとデメリットをわかりやすく解説」をご確認ください。

青色申告の確定申告に必要な手続きは?

青色申告で個人事業主が、確定申告をする際に必要な書類は「所得税の確定申告書」と「青色申告決算書」です。また、作成した確定申告書を提出する際には、本人確認書類や各種控除を証明する資料が必要になります。

詳しくはこちらをご確認ください。

青色申告の提出方法は?

確定申告書類は「手渡し」「郵送」「e-Tax」いずれか3つの方法で提出します青色申告の65万円の特別控除は、e-Taxもしくは優良な電子帳簿保存が要件です。いつでも自宅から申告できるe-Tax(イータックス)がおすすめです。

詳しくは「確定申告の提出方法は窓口持参・郵送・e-Taxの3つ!最適な方法を選ぼう」をご確認ください。

青色申告とは何ですか?

青色申告とは、確定申告の方法の1つです。個人事業主の青色申告には青色申告特別控除と呼ばれる節税につながる制度がありますが、そのメリットを最大限活用するには、原則として、帳簿は複式簿記で記載しなければなりません。

詳しくは「青色申告が向いている方の条件」をご確認ください。

青色申告はどんな人がするのですか?

個人事業主の場合は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人で、以下のいずれかの条件に該当する方は青色申告で申告することをおすすめします。

・白色申告で事業をしている方

・これから事業を始めたいと考えている方

・節税したい方

詳しくは「青色申告が向いている方の条件」をご確認ください。

青色申告をするメリットは何ですか?

青色申告をすると、65万円・55万円・10万円のいずれかの青色申告特別控除の適用を受けられるほか、家族の給与を必要経費にできる、赤字を3年間繰り越せる、減価償却の特例を受けられる、一括評価による貸倒引当金の計上ができるなど、節税上のメリットが多くあります。

詳しくは「青色申告のメリット」をご確認ください。

青色申告の期限はいつまでですか?

個人事業主が青色申告を行う場合、申告を適用したい年の3月15日までに、所轄の税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告特別控除の65万円控除、55万円控除を適用したい場合は、申告と納税を2月16日から3月15日の期限内に行う必要があります。

詳しくは「青色申告の申請はいつまで?申請方法や期限、メリットを解説」をご確認ください。

無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする

【個人事業主におすすめ】無料から使える弥生のクラウド青色申告ソフト

青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる

青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

「やよいの青色申告 オンライン」は、初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!

初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン

「やよいの青色申告 オンライン」は、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず使うことができます。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

「やよいの青色申告 オンライン」は、

銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。

自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。

確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

「やよいの青色申告 オンライン」は、画面の案内に沿って入力していくだけで、青色申告決算書や所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最大65万円/55万円の要件を満たした資料の作成もかんたんです。またインターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

「やよいの青色申告 オンライン」に日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。

【無料・税額シミュレーター】売上と経費の入力だけ!青色申告vs白色申告の節税額を確認しよう!

この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®

1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。

東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。

従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。